葬式・葬儀のマナーは、故人への敬意と心遣いを示すもの。家族や親族、参列者など、立場に関係なく正しいマナーを身に着けておきましょう。

このページでは、知っておきたい葬式・葬儀のマナーをご紹介。お悔やみの言葉の選び方や焼香の手順、挨拶の文例などについて解説しています。

葬式・葬儀の基本マナー一覧

訃報連絡のマナー

故人が亡くなったら、家族や親族に訃報の連絡をします。身内には亡くなった時点で一度連絡を入れておき、葬儀の詳細が決まったら、改めて参列してほしい方全員へ訃報連絡をしてください。

最近はメールやLINEで連絡する方が増えていますが、ご逝去直後は電話、通夜・葬儀の案内は書面で連絡するのが一般的です。相手との関係性に応じて、失礼のない連絡手段を選びましょう。

また訃報とあわせて、職場や学校に忌引き休暇の連絡を入れておくこと。会社の人が葬儀に参列しない「家族葬」でも連絡は必須なので、忘れないように気を付けてください。

訃報を受け取ったとき

訃報を受け取ったときは、心を落ち着けてご遺族にお悔やみの言葉を伝えましょう。突然の不幸に取り乱してしまうかもしれませんが、ご遺族の心境を汲んだ対応を心がけるのが大切です。

また通夜・葬儀に参列するかどうかは、故人との関係性によって判断します。親しい相手なら通夜・葬儀両方に、そこまで親密でなければ、どちらか片方に参列するだけで問題ありません。ただ近年、身内のみで葬儀を行う家族葬が増えているので、念のため参列できるか確認しておきましょう。

通夜のマナー

通夜とは、葬儀前に遺族や親族が集まり、故人と最期の夜を過ごす儀式です。もともとは夜通し行う儀式でしたが、最近は夕方から夜にかけて1〜3時間で終わる「半通夜」が一般的になっています。

参列する場合は、準喪服と呼ばれるブラックスーツかブラックフォーマルを着用するのが基本。ただ急な訃報で喪服を用意できないときは、略喪服(平服)とされる暗い色のスーツやアンサンブル、ワンピースなどを着てもマナー違反にはなりません。

また通夜では、開始時刻の30分前を目安に受付を済ませましょう。受付ではお悔やみの言葉を伝えて、用意してきた香典を渡します。通夜の開始後は、僧侶の読経と焼香を行い、最後に「通夜振る舞い」と呼ばれる会食に参加して散会です。

通夜に遅れそうなとき

通夜は、故人が亡くなってから比較的間もない、夕方から夜にかけて行われることが多いです。そのため、突然通夜の知らせが入ったり仕事が長引いたりして、通夜に遅れる方は少なくありません。

30分~1時間ほどの遅刻なら、諦めず参列するのがよいでしょう。ただし到着が21時以降になると遺族の負担が大きいため、翌日以降の葬儀・告別式に出席した方がベターです。

対面のマナー

通夜に参列した際、亡くなった故人の顔を拝見する機会があるかもしれません。

故人と対面できるのは、遺族から進められるか、許可をいただいたときだけ。遺族に申し出ず、勝手に故人と対面するのはマナー違反です。

対面するときは、遺族が棺を開けたり布を外したりするのを待ち、遺体には手を触れないこと。お顔を拝見したら、故人に合掌して一礼し、最後に遺族にも一礼します。遺族に声をかける場合は、遺族の気持ちに寄り添い、お悔やみや励ましの言葉を選ぶとよいでしょう。

葬儀・告別式のマナー

葬儀と告別式はまとめられがちですが、本来葬儀は、僧侶による読経や戒名が中心となる宗教的な儀式。告別式は、喪主を中心に焼香や納棺、出棺を行う社会的な式典です。いずれにせよ、葬儀・告別式は、関係者が集まって故人と最期のお別れをする儀式といえます。

葬儀は、通夜と違ってあらかじめ日程が知らされているので遅刻するのは厳禁。また服装は、準喪服であるブラックスーツまたはブラックフォーマルが基本なので、略喪服を選ばないように注意しましょう。また持ち物は、数珠とハンカチ、ふくさに包んだ香典を忘れずに。すでに通夜で香典を渡している方は、葬儀では不要なので、受付で記帳するだけでOKです。

お悔やみの言葉のマナー

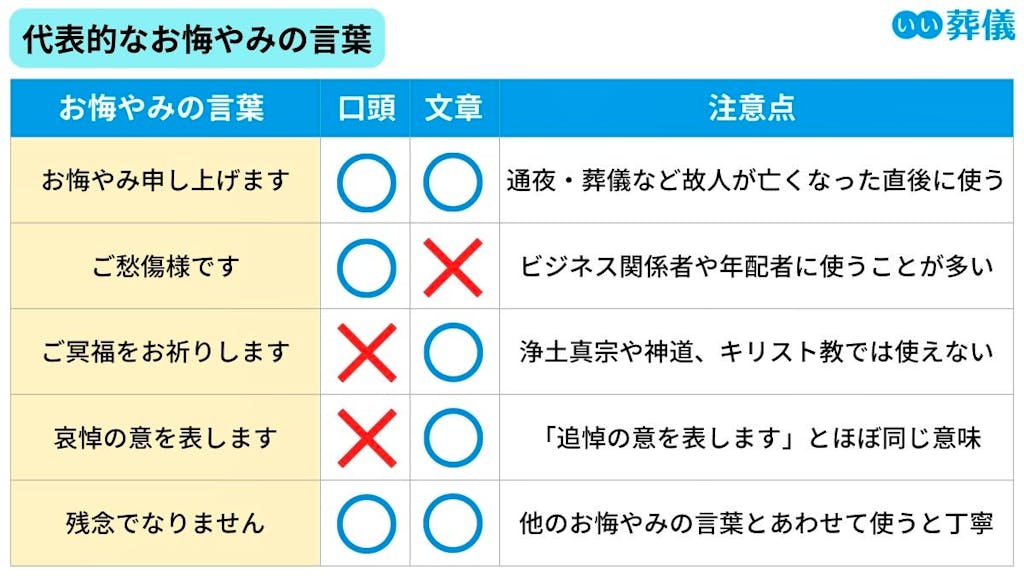

お悔やみの言葉とは、励ましや労いの気持ちを込めて、参列者から遺族にかける言葉。言葉によって使う場面や宗教が決まっているので、意味と使い方を確認しておくと安心です。

たとえば「ご冥福をお祈りします」は、冥途の概念がない浄土真宗や神教、キリスト教の葬儀にはふさわしくありません。また「ご愁傷様です」は、口頭のみで使える表現とされています。

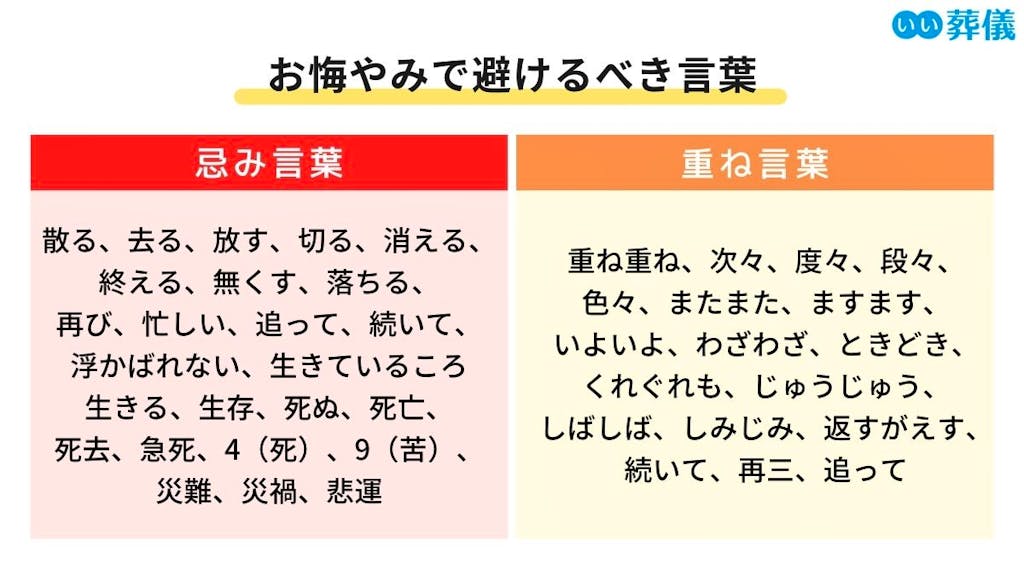

忌み言葉

通夜・葬儀・法事などの弔事では、忌み言葉を避けるのがマナーです。お悔やみの言葉はもちろん、弔辞や挨拶などでうっかり使わないように気を付けてください。

忌み言葉とは、古くから縁起が悪いとされている単語や表現のこと。死や不幸を連想させる「散る」や「切る」「無くす」はもちろん、生死を直接的に表現する「急死」や「死亡」、「重ね重ね」や「だんだん」といった重ね言葉は避けましょう。

答礼

答礼とは、お悔やみの言葉をいただいた参列者に遺族が感謝を述べたり、目礼に対して目礼を返したりすること。本来は遺族から参列者へのお礼全般を指しますが、焼香のとき参列者へ礼を返すことを「答礼」と呼ぶのが一般的になりつつあります。

答礼は遺族全員で行い、参列者の方へ身体を向けて礼をするのがマナー。立って答礼をするか、座って答礼をするかは地域によって違うため、葬儀社のスタッフや年配者に確認しておくと安心です。

席順のマナー

葬儀会場では、祭壇に近い席が上座とされ、故人と縁の深かった人から順番に着席します。

左右に席がわかれている場合は、右側に遺族と親族、左側に一般の参列者が座るのが一般的。会場のつくりや設備によって異なるので、年長者や斎場のスタッフに聞いておきましょう。

合掌のマナー

合掌の基本的な作法

- 指と指の間を離さず、手のひらをぴったりと合わせる

- 手のひらの角度は45度程度にし、合わせた両手を胸の前に出す

- 脇に力を入れ、肩肘を張らずに背筋を伸ばす

- 手を合わせたら目を閉じ、会釈するように頭を下に傾ける

合掌は、仏式葬儀における大切な作法のひとつ。通夜・葬儀では、仏様に故人をお願いする意味を込めて、合掌をします。宗派によって合掌のやり方や数珠のかけ方が違うので、注意してください。

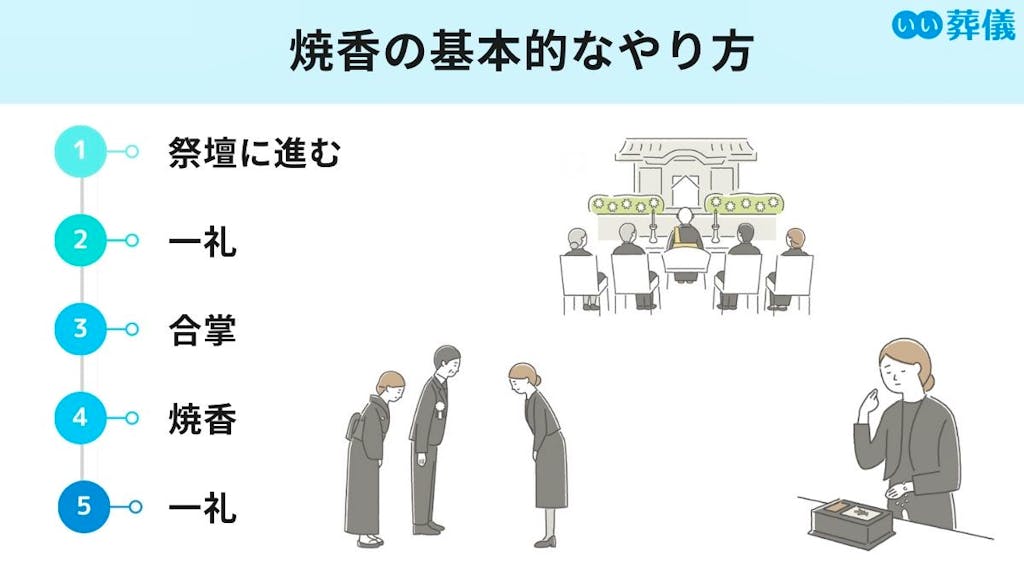

焼香のマナー

焼香には立礼焼香・座礼焼香・回し焼香、3つの形式があり、もっとも一般的なのは立礼焼香です。

立礼焼香は、祭壇前で立ったまま行う焼香。参列者と遺族・親族のやり方はほとんど同じですが、参列者は遺族に、遺族は参列者に向かって礼をします。

焼香では、右手の親指・人差し指・中指の3本指で抹香をつまみ、右手を額の高さまで掲げたあと香炉にくべるのが基本の作法です。ただ、抹香を掲げるか、何回香炉にくべるかは宗旨宗派によって違います。ご自身の宗派のやり方でOKですが、式中に回数の案内があった場合は従いましょう。

焼香台を自宅で用意するとき

自宅で通夜・葬儀を行うときは、遺族が焼香台を用意しなければなりません。

焼香台は、立礼焼香・座礼焼香用の脚が付いたタイプと、回し焼香用のお盆の上に香炉をのせるタイプがあります。

仏間が広かったり参列者が多かったりする場合は、祭壇の前に移動して焼香ができるので、脚付きタイプ。仏間が狭く、参列者が行き来するのが難しいなら、回し焼香用のお盆タイプが適しています。部屋の広さや参列者の人数にあわせて焼香台を選び、余裕をもって準備してください。

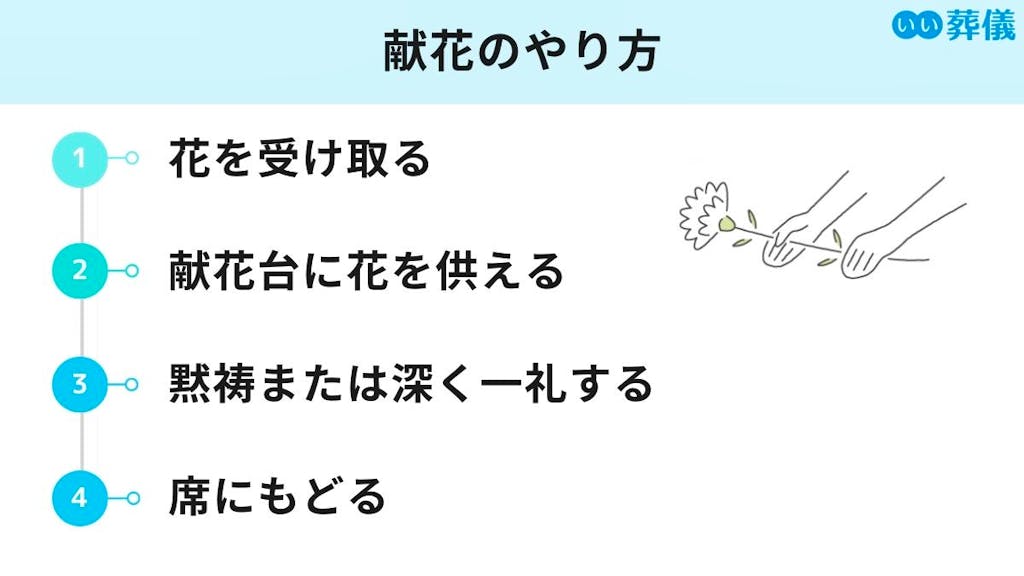

献花のマナー

キリスト教や無宗教のお葬式では、焼香の代わりに献花を行います。

献花とは、参列者が祭壇にお花を供えて故人を供養すること。献花のお花は、右手で花弁を支え、左手で上から茎の根元を持つようにしてください。献花台の前に進んだら、花を時計回りに回転させて根元を祭壇側に向け、献花台にお供えします。

弔辞のマナー

弔辞とは、故人に対するお別れの言葉のこと。故人と親しかった人が、葬儀・告別式で読み上げる「お別れの手紙」です。遺族から弔辞の依頼をされたら、基本的に引き受けるのがマナー。特別な事情がない限りは断らず、故人への感謝や遺族への励ましを伝えるような弔辞を考えましょう。

弔辞を読むときは、丁寧な言葉遣いはもちろん、聞き取りやすい声量やスピードを意識するようにしてください。

供花のマナー

供花は、葬儀・告別式で故人の祭壇に供えるお花のこと。故人と親しかった人が贈るのが一般的ですが、葬儀に参列できなかったり、遺族が香典を自体していたりするときに贈ることもあります。

供花は葬儀会場の祭壇に飾るため、葬儀の前日までに届くのが理想。遅くとも開式の3時間前には届くよう、余裕をもって手配してください。供花は葬儀社・葬儀会場に依頼するか、花屋・インターネット通販でも手配できます。

供物のマナー

供物は、故人と親交の深かった人や近親者が弔意を示すために贈る品物。香典を送れば必要ないとされていますが、香典の代わりや連名で供物を贈るケースがあります。

供物の品物は、食品や消耗品など、いわゆる”消えもの”が定番。日持ちするお菓子や缶詰、果物、線香、ろうそく、お香などがよく選ばれています。

盛籠

盛籠とは、果物や飲み物、線香などを籠にまとめ、華やかに飾ったお供え物のひとつ。

会社や学校、友人一同など団体で贈ることが多く、故人と遺族に弔意を示すための品物です。

盛籠を贈るときは、葬儀会社に依頼するのが一般的。内容や値段もあわせて相談し、お供えしてほしい日の前日までに届くように手配しましょう。

弔電のマナー

弔電は、故人や遺族にお悔やみを伝える電報のこと。通夜や葬儀・告別式に参列できないときは、弔電を送って弔意を示すのがマナーです。

そのため、式に参列できないとわかった時点で早めに弔電を手配しましょう。弔電の申し込みは電話かインターネットで受け付けています。弔電は葬儀・告別式で読み上げられるので、葬儀の前日までに届けるのが一般的。遅くとも式がはじまる3時間前には到着するようにしてください。

ご母堂・ご尊父の意味

お悔やみを伝える文面や弔電では、亡くなった方を「敬称」で呼ぶようにしましょう。たとえば、喪主の実母が亡くなったなら「ご母堂(ぼどう)様」、実父が亡くなったなら「ご尊父(そんぷ)様」と呼ぶのが正式なマナーです。

両親以外の兄弟や祖父母、孫などの敬称も決まっているので、参列前に確認しておくと安心です。

喪主の挨拶のマナー

喪主の挨拶で話すべき内容

- 故人と喪主との関係やエピソード

- 参列いただいたことへの感謝

- 故人と生前お付き合いいただいたことへの感謝

- 遺族と今後もお付き合いいただくことを願う言葉

葬儀・告別式では、出棺や精進落としなど、喪主が挨拶をする場面があります。

喪主の挨拶は、故人のエピソードを交えながら、参列やお付き合いへの感謝を伝えること。忌み言葉を避けるのはもちろん、簡潔に愛情を込めた挨拶にするのが大切です。また直前になって慌てたり、NGワードを使ったりしないよう、事前に挨拶を考えておくと安心でしょう。

家族葬の挨拶

家族葬の場合、遺族の意向や参列者との関係、参列人数などによって挨拶の有無が変わります。家族だけで葬儀をするなら不要ですが、故人の親戚や友人が参列するなら挨拶をするのが一般的です。

通常の挨拶と同様、例文を参考にしながら、事前に原稿を考えておくとよいでしょう。

献杯の挨拶

献杯とは、葬儀が終わったあとの会食、精進落としで行う挨拶。喪主だけでなく、会社の上司や親しかった友人が献杯の挨拶をすることもあります。

献杯は会食がはじまる合図になるため、挨拶が終わるまでは食事に手をつけられません。故人との関係性や参列のお礼を簡潔に述べ、短く済ませるのがマナーです。挨拶の最後は、グラスを目の高さに持ち上げて「献杯」と言うのを忘れないようにしてください。

心づけのマナー

心づけとは、葬儀を手伝ってくれた方にお礼として渡すお金のこと。火葬場・斎場のスタッフや移動手段の運転手などに対して、葬儀費用とは別にお金を渡します。

心づけは日本に古くからある習慣ですが、最近は葬儀社が最初から見積もりに計上したり、スタッフの受け取りを禁止したりしているため、葬儀社に一度確認してから用意するようにしましょう。

状況・立場別の葬儀マナー

葬儀に参列するか迷ったとき

遠い親戚の訃報を受けたり、会場が遠方だったりすると、葬儀に参列するか迷うかもしれません。

葬儀の案内を受けたなら、参列して直接お別れを伝えるのがもっとも丁寧。ですが、葬儀に参列しなくても、香典や弔電、供花を送って弔意を示すことは可能です。大切なのは、参列するかどうかより、ご遺族にお悔やみの気持ちをきちんと伝えること。

迷ったときは、ご遺族や他の親戚と相談しながら参列するかどうか判断するのもひとつの手です。

妊娠中の参列

会場の出入りで温度差が激しかったり、立ちっぱなしだったりする葬儀は、妊婦さんにとって負担が大きいです。安定期であれば参列は可能ですが、体調や服装などに注意しなければなりません。

妊娠中の方は、身体を締め付けず、冷やさないような服装を心がけ、念のためにひざ掛けやストールを持参しておくと安心。また体調が悪くなったときは、我慢しないでスタッフに声をかけ、一度退出するのがよいでしょう。

お子さん連れの参列

乳幼児を連れて葬儀に参列するときは、事前に遺族や斎場スタッフに声をかけておくこと。子どもが泣いて途中で退室したり、授乳スペースが必要だったりするとき、スムーズに対応してもらえます。式場によっては、授乳室やおむつ替えスペース、キッズルームが完備されているので、あらかじめ調べておくのもオススメです。

また授乳が必要な場合は、前が開くワンピースやシャツなどの喪服を選びましょう。万が一洋服が汚れたときのために、予備のシャツやストッキングなども用意しておくと安心です。

車椅子での参列

車椅子で葬儀に参列する場合は、

- 斎場がバリアフリー対応か

- 車椅子の貸出があるか

この2点を遺族や葬儀社に相談してください。事前に相談することで、車椅子で出入りしやすい席次にしてくれたり、焼香の補助をつけてくれたりと、配慮してもらえます。

また、もしバリアフリー対応でない自宅や寺院の葬儀に参列するなら、家族や友人と一緒に参列して手助けしてもらうのもよいでしょう。

葬儀中の写真撮影

葬儀の写真撮影でマナー違反になる行動

- 遺族に断りなく写真撮影をする

- フラッシュを焚く

- シャッター音を鳴らす

- SNSに葬儀の写真を載せる

葬儀中の写真は、遺族や僧侶、葬儀社に許可を得た場合だけ撮影するのが基本。参列者全員で集合写真を撮ったり、記録係として撮影を任されたりしない限り、撮影は控えるのがマナーです。

ですがスマートフォンが普及した現代では、祭壇やメモリアルコーナーを写真に納めたい方もいるかもしれません。写真を撮りたいなら、遺族の許可を必ず取って撮影してください。また撮影するときも、フラッシュを焚いたりシャッター音を鳴らしたりするのはマナー違反。もちろん、撮った写真をSNSにアップするのも避けた方が無難です。

通夜・葬儀での名刺交換

大規模な通夜・葬儀だと、会社の取引先や関係者と顔を会わせるかもしれません。ですが、故人の冥福を祈る場である通夜・葬儀では、名刺交換はマナー違反。ビジネスの話や打ち合わせをするのも失礼に当たるため、軽い挨拶程度で済ませておきましょう。

葬儀に参列できないときのマナー

葬儀・通夜に参列できないときの対処法

- 弔電を打つ

- お悔やみの手紙を送る

- 供花を送る

- 香典を送る

- 代理を立てる

- 後日改めて弔問する

通夜や葬儀・告別式に参列できない場合は、必ず不参加の旨を遺族に連絡しましょう。遺族は葬儀の準備で慌ただしくしているため、行けない理由を簡潔に伝えるようにしてください。

また葬儀に参列できなくても、弔電や供花、手紙、香典を送ったり、代理人を立てたりすることで弔意を示せます。後日弔問に伺うことも可能なので、遺族に配慮しながら対応しましょう。

お悔やみの手紙

お悔やみの手紙には、葬儀に参加できない旨を伝えながら、故人や遺族への思いを綴ります。忌み言葉や重ね言葉は避け、故人との思い出に触れつつ、遺族を励ますようなメッセージを書きましょう。

お悔やみのメール

本来は、弔電を打ったり手紙を送ったりするのがマナーですが、最近はメールでお悔やみを伝える方も少なくありません。メールで訃報を知らされたり、遺族と親密だったりする場合なら、メールでお悔やみを伝えても失礼には当たらないでしょう。

ただ、お悔やみメールはあくまで略式。相手との関係性や状況をきちんと考えて送らないと、非常識だと思われる可能性があるので、慎重に判断してください。

清めの塩のマナー

清めの塩は、身体を清めるための塩のこと。宗教や地域によりますが、葬儀会場で配られたり、帰宅前に身体にかけたりする風習があります。

清めの塩は、穢れを家に持ち込まないよう、玄関に入る前に使います。胸→背中→肩→足元の順番に塩をまき、地面に落ちた塩を踏んでから玄関をまたぐのが一般的な作法です。

弔問のマナー

弔問とは、故人の元に参じてお悔やみを述べ、弔意を示すこと。通夜や葬儀以外のタイミングで弔問するときは、遺族への配慮が欠かせません。一般的に通夜前は式の準備で忙しいので、葬儀後に弔問する方が好まれるでしょう。

葬儀後に弔問するときは、葬儀直後を避け、四十九日法要までに済ませるのがベター。必ず事前に連絡して、遺族のスケジュールを確認してください。

訪問するときは、黒を基調とした服装であれば、礼服でなくてもOK。地味な色のセットアップやアンサンブル、ワンピースなどを着用していればマナー違反にはなりません。必要であれば、香典や供物、お花などを持参して、遺族にお悔やみを伝えましょう。

忌中・忌中明けのマナー

亡くなった故人の冥福を祈り、喪に服す期間を「忌中」と呼びます。忌中は、仏教では命日から49日間(四十九日法要まで)、神道では命日から50日間(五十日祭まで)とされています。

葬儀を終えたあと、忌中の間に遺族がすべき対応やマナーがあるので、事前に確認しておきましょう。

葬儀後の挨拶

地域によって違いますが、葬儀の終了後、遺族はお世話になった方々へ挨拶に伺うのがマナーです。

- 僧侶や神官、神父・牧師など宗教者

- 葬儀の世話役・葬儀委員長

- 葬儀中にお世話になったご近所の人

- 故人の恩人

- 故人の勤務先の上司や同僚

といった方々に、葬儀が無事に終わった報告とお礼を伝えます。

また挨拶回りは、葬儀の翌日から初七日までに済ませること。葬儀直後は喪服を着用しますが、日数が経っている場合は地味な色の洋服を選べば問題ありません。

お礼状

お礼状の注意点とマナー

- 葬儀から1週間以内に送る

- 冒頭の挨拶は割愛する

- 句読点を使わない

- 感謝の気持ちと略式のお詫びを記す

通夜や葬儀で弔電をいただいた方には、お礼状をお返しします。お礼状は、白やグレーのシンプルな便箋に綴り、葬儀から1週間以内に手配するのがマナーです。

またお礼状は、冒頭の挨拶を割愛し、感謝の気持ちと略式のお詫びを簡潔に伝えること。その他、句読点を使わない、故人の名前は「故○○儀」「亡祖父○○儀」と記すなど、書き方にも一定のルールがあるので事前に確認しておきましょう。

忌中札

忌中札(忌中紙)は、身内が亡くなったときに玄関に貼りだす紙のこと。連絡手段が発達した現代ではあまり見かけなくなりましたが、地域によっては忌中札を掲げる文化が残っています。

忌中札は、葬儀の日程や場所が決まり次第張り出し、葬儀または忌中の終了後に外します。形式はさまざまですが、半紙の中央に「忌中」と書き、その周りを太い黒枠で囲むのが一般的。掲示する形式や期間は地域によって違うので、近所や親類の年配者に確認が必要です。

忌引き明けの挨拶

忌引き休暇が終わり、職場に復帰するときは、上司や同僚にお礼の挨拶をしましょう。忌引き明けの挨拶は、急な休みで迷惑をかけたことへの謝罪と、サポートへのお礼を伝えるのが基本です。

また、葬儀に参列してくださったり、香典や供花を送ってもらったりした場合は、あわせて感謝を述べます。香典や供花をいただいたなら、香典返しも忘れずに用意してください。

喪中の過ごし方のマナー

喪中は、忌中と同様に、遺族が一定期間喪に服する期間を指します。忌中は四十九日法要まで、喪中は一周忌法要までが一般的。喪中は故人の冥福を祈り、お祝いや派手なことは控えて、つつましい生活を送るのが習わしです。

避けた方がいいとされているのは、結婚式をはじめとするお祝い事・慶事です。 ただ身内に不幸が起こる前に決まっていた行事は、参加してもよいといわれています。 その他、遠方への旅行や豪遊など、贅沢にお金を使う行為も自重するのが一般的です。

喪中はがきのマナー

年内に身内が亡くなった場合、年賀状ではなく喪中はがき(年賀欠礼状)を送ります。喪中はがきは「親しい身内が亡くなって喪に服しているため、新年の挨拶を遠慮する」旨を、相手に伝えるための手段。相手が年賀状を用意する前に届くよう、11月下旬〜12月中旬までに送るのがマナーです。

また喪中はがきを出すべき遺族は、二親等の一部までが目安。故人が自分の両親や配偶者、兄弟姉妹、子ども、または配偶者の両親の場合に、喪中はがきを出すのが一般的なようです。ただ明確な決まりはないため、故人との関係性に応じて喪中はがきを出すようにするとよいでしょう。

喪中見舞い

遺族から喪中はがきを受け取ったら、年賀状を送るのは控えること。さらに、遺族へお悔やみや励ましの言葉を伝えるために、喪中見舞いや寒中見舞いを送ると丁寧です。

喪中見舞いは、喪中はがきを受け取ってすぐ年内に送るはがき。寒中見舞いは、年明けから節分までに送るはがきを指します。どちらの場合も、故人にお悔やみを伝えたり、気を落としている遺族を励ましたりするような文章を書くのがマナーです。

葬式・葬儀をお考えの方はいい葬儀へ

通夜や葬儀・告別式には、遺族・参列者それぞれに守るべきルールがあり、数多くのマナーが存在します。すべてを把握するのは難しいかもしれませんが、大人のたしなみとして最低限のマナーは心得ておきたいところ。

また、大切な故人を見送る儀式だからこそ、喪主・遺族側はとくに注意が必要です。葬儀のマナーや段取りで不安がある場合は、葬儀社や斎場のスタッフに相談しながら進めるとよいでしょう。

いい葬儀では、24時間365日いつでも電話・メールで葬儀のご相談を受付中。地域や予算など、希望に沿った葬儀社選びをお手伝いします。葬儀の準備を考えている方や急ぎで葬儀社をお探しの方は、ぜひいい葬儀にご相談ください。