法事・法要とは、故人を偲び、冥福を祈るために行う「追善供養」の儀式。法事は僧侶に読経してもらう追善供養の儀式を、法要は追善供養の儀式だけでなく、挨拶や会食を含む会全体を指しています。法事・法要は故人を弔う大切な行事ではありますが、詳しい種類や当日の流れ、マナーにはあまり馴染みがないかもしれません。

このページでは、法事・法要の種類や準備の手順、マナーなどを紹介します。

目次

そもそも法事・法要とは?

法事は亡くなった人の冥福を祈るために行う仏教の儀式です。読経などを行う「法要」と、その後に行われる会食であるお斎を含めて「法事」と呼びます。故人の魂が極楽浄土に行けるように祈ることはもちろん、現在では故人を偲ぶための機会としても行われています。

法事・法要の種類一覧

続いて、主な法事・法要を一覧で確認してみましょう。

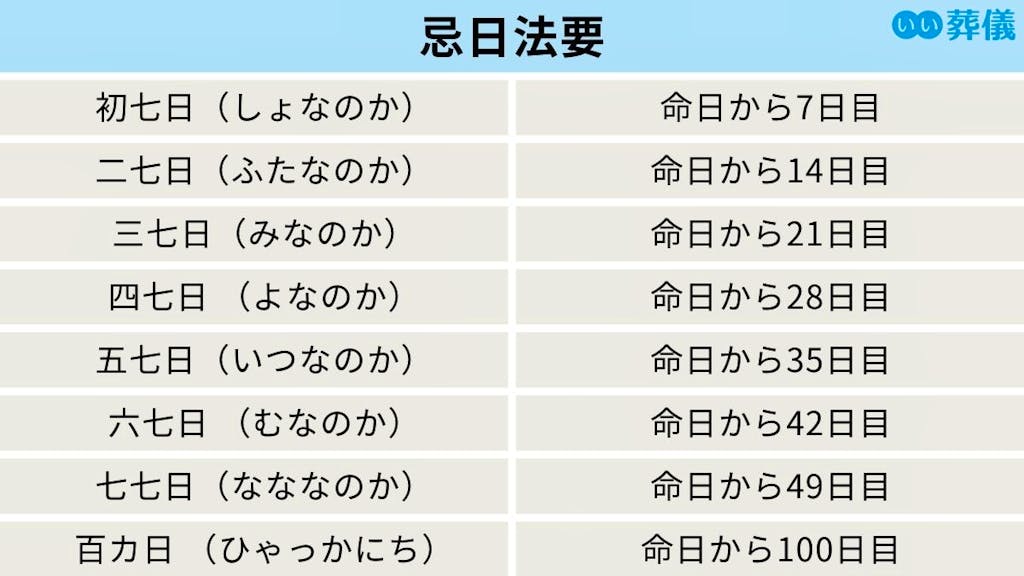

法事・法要には、忌日法要と年忌法要、2つの種類があります。

忌日法要は、故人の命日から7日おきに行う法事で、初七日や四十九日が代表的。対する年忌法要は、故人の命日から数年おきに行う法事で、一周忌や三回忌、七回忌などが当てはまります。

その他、四十九日のあと初めて迎える「初盆(新盆)」やお彼岸も法事・法要の一種です。

法事・法要の基準となる命日とは?

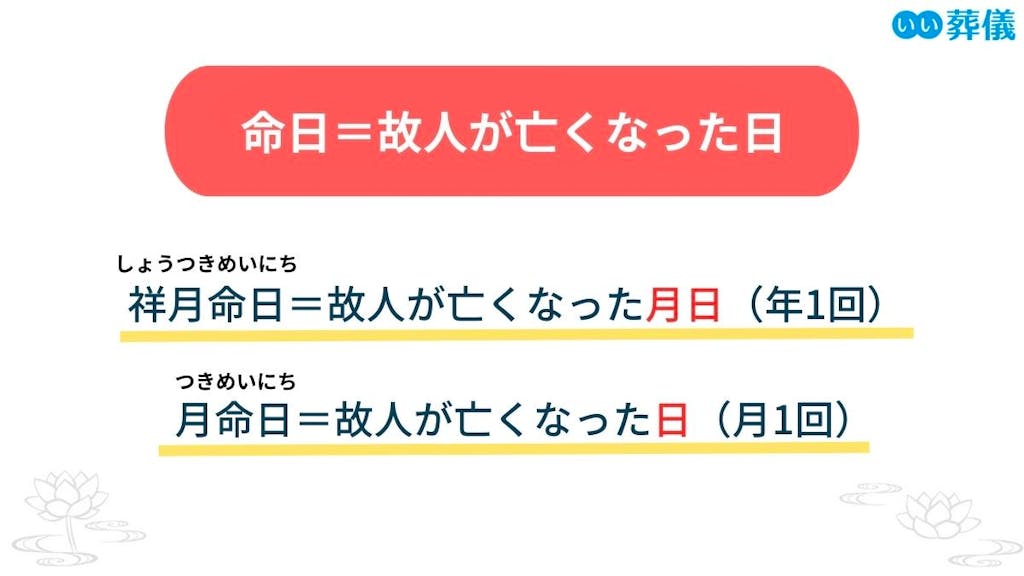

法事・法要は、「命日=故人が亡くなった日」を基準にして数えられるのが通例です。

命日には「祥月命日(しょうつきめいにち)」と「月命日(つきめいにち)」の2種類あります。祥月命日は故人が亡くなった月日を、月命日は故人が亡くなった日を指し、どちらも故人を偲び、弔う日とされています。

一周忌や三回忌、七回忌などの年忌法要は、祥月命日に行うのが一般的です。

忌日法要

故人が亡くなってから最初の1年は、たくさんの法事を行うことになります。

仏教では亡くなってから四十九日間を「中陰」と言います。この間、閻魔大王による裁きが七日ごとに行われ、故人が極楽浄土に行けるか否かが決定するのです。そして最後の判定が下される四十九日目が「忌明け」となります。地域によっては三十五日が忌明けになるところもあります。

遺族は故人が極楽浄土に旅立てるよう、七日ごとの裁きに合わせてお祈りをします。この法要は遺族だけで行いますが、現在では省略されることも多いです。

故人が極楽浄土に行けるか決まる四十九日の法要は、遺族や親族、友人や知人も列席する法要になります。お坊さんによる読経が行われた後、全員で焼香やお斎を行います。この日に位牌に魂を入れたり、お墓に納骨したりすることが多く、とくに重要な法事といえるでしょう。

故人の命日から100日目に行う法要を100日法要と言います。「悲しみに泣きくれることをやめる日」であるとされており、遺族や近親者のみで行います。

初七日法要

初七日法要は、命日から7日後に行う忌日法要。

生前の行いによって、故人が三途の川をどう渡るかが決まる日だとされています。無事に三途の川を渡れるよう、遺族は「初七日法要」で故人の無事を祈り、供養します。

初七日法要では、故人にお供えをして読経をしてもらい、供養後に「精進落とし」を振る舞うのが一般的です。葬儀から日がないため、迅速に準備を進める必要があります。

葬儀と同日に初七日法要を行う「繰り上げ法要」

初七日法要は、初七日に行うのが正式なしきたり。ですが参列者に集まってもらったり、準備をしたりするのが大変なので、最近は葬儀と同日に行われる「繰り上げ法要」が増えています。

地域によって違いますが、繰り上げ初七日は、火葬の骨上げ後か葬儀の式中に行うのが基本です。

骨上げ後の初七日は「戻り初七日」と呼ばれ、葬儀〜火葬のあと葬儀場に戻って読経・焼香・精進落としを行います。葬儀中に組み込む初七日は「式中初七日」と呼ばれ、葬儀終了後に法要が入り、そのあと火葬場で火葬をする流れです。

五七日法要

五七日法要とは、死後35日目に行う法要を言い、(亡くなった日を含めて35日目) 四十九日法要と同じくらい大切な法要とされています。

この日は、閻魔大王の裁きの日ともいわれており、地域や宗派によっては四十九日より盛大に営む場合もあります。

また、故人の亡くなった日にもよりますが、中陰が3ヵ月以上になる場合、それをさけるために五七日を忌明けとすることもあるようです。

七七日・四十九日法要

四十九日法要は、命日から数えて49日目に行う法要で「七七日」とも呼ばれます。

仏教では、亡くなってから7日おきに生前の行いを裁かれ、49日目に極楽浄土に行けるか最終判決が決まるんだそう。遺族は故人が極楽浄土に行けるよう、「四十九日法要」で盛大に供養します。

四十九日法要では、僧侶の読経・焼香のあと、お斎と呼ばれる会食を食べるのが一般的です。また四十九日は「忌明け(きあけ)」とも呼ばれ、喪に服していた遺族が日常生活に戻る日でもあります。

ちなみに神式の四十九日(忌明け)法要は、「五十日祭」です。10日おきに「霊祭(れいさい・みたままつり)」という法事を行い、五十日祭で故人を自宅の祖霊舎(神棚)に迎え入れます。

四十九日法要に行うことの多い「納骨法要」

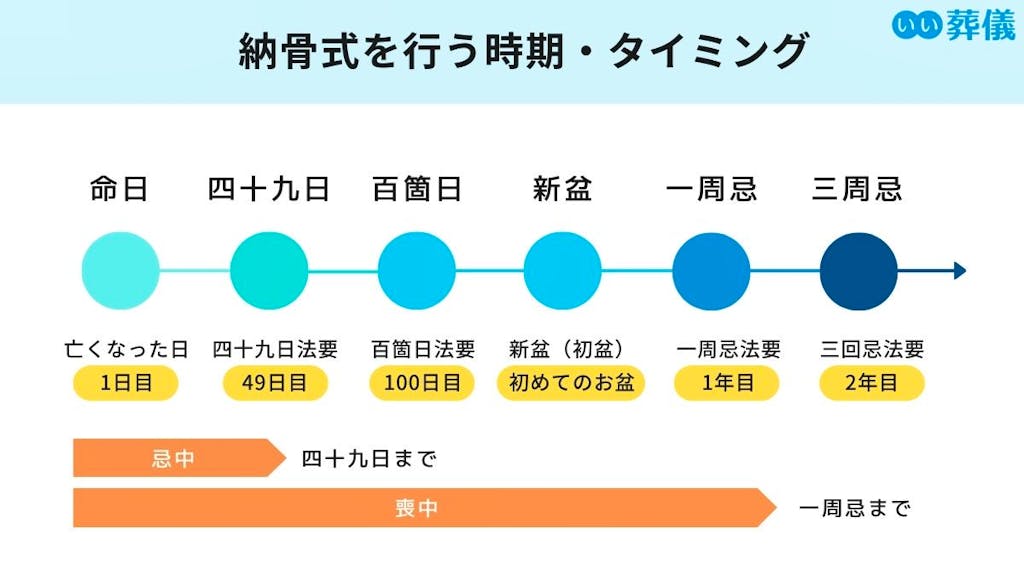

納骨法要(納骨式)とは、故人の遺骨を埋葬する儀式のこと。一般的には、四十九日法要と合わせて納骨法要を行うことが多いです。

ただ正確には納骨法要の時期に決まりはなく、葬儀後の慌ただしい時期が終わり、気持ちが落ち着いたタイミングで納骨するご遺族がほとんど。四十九日法要以外に、百箇日や新盆、一周忌、三回忌で納骨するご遺族もいらっしゃいます。

百箇日法要

百箇日法要とは、命日から数えて100日目に行う法要のこと。

仏教では、四十九日法要で極楽浄土に行けなかった場合、百箇日に再び審判されると言われています。今度こそ故人が極楽浄土に行けるよう、遺族は「百箇日法要」で供養するのです。

100日を過ぎると行えないので、必ず100日目までに百箇日法要を開催します。近親者中心で行うことが多いですが、参列者を多く招く「偲ぶ会」を開くケースも少なくありません。僧侶の手配や会食の準備、参列者の案内など、できるだけ早い段階から準備しておくと安心です。

年忌法要

一周忌

一周忌は、命日から満1年にあたる祥月命日に行う法要。本来は祥月命日ですが、実際は直前の土日など、参列者が集まりやすい日にちに実施することが多いようです。

四十九日は忌中が終わるのに対して、一周忌は喪中が終わる大切な節目。そのため一周忌法要は、故人の家族や親族を大勢招いて盛大に行います。具体的には、読経や焼香、墓参りをして故人を供養するのが一般的です。

三回忌

三回忌は、故人が亡くなってから満2年目(命日の翌々年)に行う法要です。

仏式では亡くなった日を1回目の命日として数えるため、翌年の命日が2回目、翌々年の命日が3回目になります。「命日から3年目」だと勘違いしやすいので、数え方に注意しましょう。

三回忌も家族や親族を集めて盛大に行いますが、一周忌よりは招待する範囲が狭まるようです。内容はほぼ同じで、僧侶の読経や焼香を行ったあと、お斎をして散会になるのが通例です。

七回忌

七回忌は、故人の命日から満6年目に行う法要。七回忌以降は、一周忌や三回忌より小規模になり、身内だけで集まるご遺族が増えるようです。法要の流れとしては、これまでと同様、読経と焼香を行って故人を供養します。

十三回忌

亡くなってから満12年を迎える祥月命日に行う法要です。実際には祥月命日ではなく、その手前の休日に実施することが多いです。

親族や知人が集まり、自宅に僧侶を招くか、お寺で読経をしてもらいます。七回忌、十三回忌から法要の規模は縮小されますので、一般的に十三回忌を盛大に行うことはありません。

十七回忌

亡くなってから満16年を迎える祥月命日に行う法要です。実際には祥月命日ではなく、その手前の休日に実施することが多いです。

親族や知人が集まり、自宅に僧侶を招くか、お寺で読経をしてもらいます。一般的には親族のみで行うことが多いようです。

二十三回忌

亡くなってから満22年を迎える祥月命日に行う法要です。実際には祥月命日ではなく、その手前の休日に実施することが多いです。

この後、二十五回忌、二十七回忌などと続きますが、宗旨・宗派や地域によって異なります。

二十五回忌

亡くなってから満24年を迎える祥月命日に行う法要です。実際には祥月命日ではなく、その手前の休日に実施することが多いです。

二十五回忌を行わない場合や、二十三回忌と二十七回忌を併合して行う場合など、地域や宗旨・宗派によっても異なります。

二十七回忌

亡くなってから満26年を迎える祥月命日に行う法要です。実際には祥月命日ではなく、その手前の休日に実施することが多いです。

二十七回忌の代わりに二十五回忌を行うなど、地域や宗旨・宗派によって異なる場合があります。

三十三回忌

亡くなってから満32年を迎える祥月命日に行う法要です。実際には祥月命日ではなく、その手前の休日に実施することが多いです。

宗旨・宗派によっては三十三回忌の法要で弔い上げとなります。個人の位牌から、合祀された先祖代々の位牌になります。

五十回忌

亡くなってから満49年を迎える祥月命日に行う法要です。実際には祥月命日ではなく、その手前の休日に実施することが多いです。

宗旨・宗派によっては五十回忌の法要で弔い上げとなります。個人の位牌から、合祀された先祖代々の位牌になります。

その他の法要

初盆(新盆)・お盆

四十九日のあと、初めて迎えるお盆を「初盆(新盆)」と呼びます。初盆(新盆)は、死後初めて故人の魂が現世へ戻ってくる期間だとされているため、とくに重要視されます。

お盆の時期は、7月13日〜16日、または8月13日〜16日のどちらか。地域によって変わりますが、親族だけでなく、友人・知人も招いて盛大に法要を行うことが多いようです。

初盆では無地の白提灯を、通常のお盆では模様の入った盆提灯を飾り、迎え火・送り火を焚いたり、精霊棚を飾ったりして故人を弔います。お盆の法要には、遺族のほか故人の親しかった方々を招待して、僧侶を呼び読経をしてもらうのが一般的。お盆に近い日に亡くなり、四十九日を過ぎずにお盆を迎えた場合は、翌年に初盆の法要を行います。

2年目以降のお盆にも供養を行いますが、2年目以降になると法事・法要に参列する人数も減り、控えめに執り行われることが多いです。

新盆、初盆とは、故人が亡くなってから四十九日の忌明けを過ぎ、初めて迎えるお盆のことです。地域によって読み方も異なり、「はつぼん」や「にいぼん」「あらぼん」「しんぼん」とも呼ばれています。昔からお盆には故人や先祖の霊が帰ってくると考えられてきました。毎年7月、8月のお盆の時期は先祖の霊を祀って一緒に過ごす時期とされ、は全国各地で盆供養が行われています。

お彼岸

お彼岸は、春分の日と秋分の日を中日とする、前後3日間のこと。毎年春と秋に巡ってくる法要で、仏教では極楽浄土に想いをはせ、善行を積むべき大切な時期」とされています。

彼岸の入りには、仏壇や墓石を掃除してご先祖様へ感謝を伝えるのが一般的。またお彼岸の時期にお寺で行う法要を「彼岸会」と呼び、僧侶に読経や説法をしていただくこともあります。

法事・法要の準備

- 日程・会場を決める

- 案内状を発送する

- 人数を確定して会食の手配をする

- 引き出物を用意する

- お仏壇・お墓の掃除

- お布施・お車代の準備

法事・法要に必要な準備は大きくこちらの6つ。

余裕をもって2か月〜2週間前には準備をはじめましょう。

日程・会場を決める

法事・法要は本来、祥月命日に行うのが正式。ただ参列者が集まりやすいよう、実際は直前の土日に実施するご遺族が増えているようです。参加者と僧侶(寺院)、会場の都合をふまえたうえで、法事・法要の日程を決めてください。

もし菩提寺がなかったり、遠方にお住まいだったりするなら、お坊さんの手配サービスを利用するのがオススメ。菩提寺の有無を確認したうえで、利用を検討してみましょう。

案内状を発送する

日程と会場が決まったら、案内状を発送します。

食事や引き出物の準備があるため、法事・法要の1か月前には発送したいところ。往復はがきを使ったり返信はがきを添えたりして、出欠の確認をとりましょう。

案内状は、白無地の一重封筒を使うこと。二重封筒は「不幸が重なる」意味があり、タブーとされています。また、法事がつつがなく終わるよう、案内状は句読点を使わずに書くのがマナーです。

人数を確定して会食の手配をする

法事・法要の会食は「お斎(おとき)」といい、遺族から参列者へ感謝を示すために行われます。招待状の返信が集まり、人数が確定したら会食の手配をしましょう。

お斎では精進料理を食べる慣習がありましたが、最近は精進料理に限定されなくなっています。とはいえ、お祝いを連想させる伊勢海老や鯛などの食材は避けるべき。レストランや仕出し弁当を利用するときは、法事・法要で利用することを伝えてから予約してください。

引き出物を用意する

法事・法要では、参列者が帰宅するタイミングで引き出物をお渡しします。

引き出物の相場金額は2,000円〜5,000円。弔事で渡す品物のため、消えものを選ぶのが一般的です。海苔やお茶、乾物など、消費期限が長く、汎用性の高い食品がよく選ばれています。

お仏壇・お墓の掃除

法事・法要には、お仏壇やお墓にお参りするのが通例です。僧侶や参列者が気持ちよくお参りできるよう、お仏壇・お墓を掃除して、仏花や線香、お供えなどを用意しておきましょう。

お布施の準備

法事・法要で僧侶をお招きする場合、謝礼としてお布施を渡します。お布施の金額は、一周忌までは3万円〜5万円、三回忌以降は1万円〜3万円が相場です。

ただし、お布施はあくまで「感謝を示す気持ち」なので、金額に明確な決まりはありません。地域や宗旨宗派、お坊さんなどで違うため、心配な場合は身内の年配者や寺院に確認をしてください。

法事・法要当日の流れ

- 施主・遺族・参列者の入場

- 施主による開式の挨拶

- 僧侶の入場

- 僧侶による読経

- お焼香

- 僧侶による法話

- 僧侶の退場

- 施主による閉式の挨拶

- 会食(お斎)

- 施主による挨拶

- 閉式

こちらは、法事・法要当日の主な流れです。

施主が進行をしながら、僧侶の読経や焼香、会食などを行い、故人を偲んで供養します。施主は、3〜4回ほど挨拶する場があるため、事前に準備しておくと当日慌てずに済むでしょう。

また菩提寺で法要を行う場合、お斎の前にお墓参りをするのが一般的です。

法事・法要のマナー

服装

法事・法要は、三回忌を境にして選ぶ服装が変わります。

遺族は、三回忌までは正喪服か準喪服、三回忌以降は略喪服。参列者は、三回忌までは準喪服、三回忌以降は略喪服を着るのが一般的です。

ただ法事・法要は、回数を重ねるごとに参列者の範囲が狭まり、ルールも薄れていきます。喪服を用意する必要がないケースもありますので、喪主や遺族に確認をとっておくと安心です。

お供え

法事に参列するときは、お供え物を持参するのが丁寧です。お供え物の定番といえば、お菓子や果物などの食べ物。お仏壇にお供えしてからいただくご遺族が多いので、日持ちしやすく、個別に分けられる商品だと喜ばれます。また、線香やろうそくなどの消耗品も手土産に適しているでしょう。

お供え物は、玄関でご遺族に挨拶をするタイミングでお渡しするのが通例です。「御仏前にお供えください」といった言葉を添えて、袋から品物を取り出してお渡ししてください。

年忌法要は何年ごと?何回忌まであるの?

一周忌(丸1年後)は、親族のほか友人・知人も呼んで行うものです。その後の三回忌(丸2年後)、そして七回忌(丸6年後)までは行うのが一般的ですが、回を重ねるごとに親族のみとなる場合が多いです。

年忌法要をいつまで行うかは、明確に決まっていません。七回忌以降は、十三回忌(丸12年後)、十七回忌(丸16年後)、二十三回忌(丸22年後)、二十七回忌(丸26年後)、三十三回忌(丸32年後)と続き、三十三回忌を年忌止め(弔い上げ)として年忌供養を終えるご遺族が多いようです。

なぜなら、三十三回忌を「清浄本然忌(しょうじょうほんねんき)」と言い、亡くなった方が諸仏の位に同化する年とも言われるためです。

三十三回忌までで年忌止めとする宗旨・宗派が多いものの、地域やお寺によってその時期は異なり、五十回忌を営んで年忌止めにする場合もあります。その場合は、他の親族の法事と一緒に行うことが多いようです。

なお、神道ではこうした追善供養のことを「式年祭」と呼ばれ、キリスト教の場合は、年忌法要にあたるものとして「追悼ミサ」や「記念の集い」などが行われます。ただし、仏式でいう年忌止め(弔い上げ)のような明確な区切りは特に決まっていないことが多いです。

葬式から法事・法要まで僧侶(お坊さん)手配は「いいお坊さん」

- 僧侶・葬式の手配 60,000円から(戒名込み)

- 法事・法要の手配 45,000円から

忌中と喪中の違いってなに?

上記に書いたとおり、四十九日までが「忌中」で、この期間は結婚式などお祝い事のへの出席は控えるものとされています。

一方で、よく聞く言葉として「喪中」があります。年賀状ではなく「喪中はがき」「寒中見舞い」に替える、といったことで、比較的多くの人に関わりがあるので、印象にも残りやすいですね。こちらは、不幸があってから、1年間の期間とされています。

「忌中」と「喪中」の過ごし方ですが、これは基本的に同じとされており、慶事への出席を控えることが多いようです。一方で、1年間も続くのは現代の感覚とは合っていないところもあり、最近では個人の考えによって、出席する、しないなどの判断を決めていることも有るようです。

法事・法要早わかりガイド

葬儀当日や葬儀後にはやることがたくさんあります。うっかりを防ぐために、あらかじめスケジュールを確認しておきましょう。

| 葬儀当日 | 繰り上げ 初七日法要 |

死亡日を含めて7日目に行われるものだったが、葬儀の日に精進落としも併せて行うケースが多い。 |

|---|---|---|

| 四十九日や納骨の打合せ |

近親者や宗教者が一堂に会しているタイミング、または後日早めに行う。 |

|

| 葬儀後早めに | お礼・挨拶回り |

寺院や会社関係、近所の方など。遠方の際は電話で行う場合もある。 |

| 死亡通知お礼状 |

通夜・葬儀の連絡ができなかった方に「死亡通知」、一般参列者で会葬礼状を渡していない方には「会葬礼状」を郵送する。 |

|

| 四十九日法要までに | 遺品の整理と形見分けの検討 |

最近は遺品整理業者に依頼するケースも増えている。 |

| 四十九日法要の手配 |

|

|

| お墓の手配 |

すでにお墓がある場合は四十九日の法要で納骨する。

|

|

| 四十九日法要 | 四十九日法要 |

費用目安

お仏壇を新たに購入した場合には開眼法要、お墓に納骨する際には納骨法要をあわせて行うことが一般的。 |

| 四十九日以降 | 香典返し |

通夜・葬儀当日の即日返しが増えているが、1万円を超える場合には忌明け後に挨拶状を添えてお返しする場合が多い。 |

| 形見分け |

故人より年上の方には、その方からの要請がない限りは送らないのが礼儀。 |

|

| 満1年目 | 一周忌 |

新たにお墓を用意する場合はここで納骨する場合が一般的。 |

| 満2年目 | 三回忌 |

亡くなった日から満2年の法事。 |

| 満32年目 | 三十三回忌 |

宗派によるが、一般的には「弔い上げ」としてこれ以降の年忌法要は行わない。 |

菩提寺のない方・僧侶手配をお考えの方はいい葬儀へ

法事・法要では、僧侶が読経することで故人を供養するのが一般的です。

もし菩提寺がないのであれば、僧侶の手配サービスを利用するのがおすすめ。明確な料金で、全国各地のお坊さんを手配してくれるので、スムーズに法事・法要を行えます。

いい葬儀では、24時間365日いつでも電話・メールでご相談を受付中。全国各地の葬儀社や斎場だけでなく、菩提寺のない方にはお坊さん(お寺)もご紹介しています。

法事・法要やお坊さんの準備が必要な方は、ぜひいい葬儀にご相談ください。