お布施は、葬儀・法要で読経や戒名授与を行う僧侶に対して、感謝の気持ちを表す金銭のこと。お布施の金額に明確な決まりはありませんが、お坊さんやお寺とよい関係を維持するために、失礼のないよう配慮しなければなりません。

この記事では、葬儀と法事・法要におけるお布施の金額相場や書き方、渡し方のマナーを解説します。

目次

お布施(おふせ)とは?僧侶に謝礼として渡す金銭

お布施(おふせ)とは、読経や戒名の授与に対する感謝を示すために、謝礼として僧侶に渡す金銭のこと。葬儀や法事・法要で僧侶を招くのなら、遺族はお布施の準備が必要です。

僧侶に渡したお布施は、ご本尊に捧げられ、寺院の維持費や活動費になります。報酬ではなく、あくまで感謝の気持ちを示す金銭なので、お布施の金額に決まりはありません。またお布施は「「包む」または「納める」と表現します。

神式でいうお布施は祭祀料(さいしりょう)

お布施は仏教における概念なので、仏式の葬式以外では使われません。

神式では、神職へ祭祀料(さいしりょう)と呼ばれる謝礼金を支払います。祭祀料は「祭祀いただいたお礼に代えて」という意味をもち、神式の通夜祭・葬場祭・霊祭などの祭祀で神官へお渡しするのがマナーです。

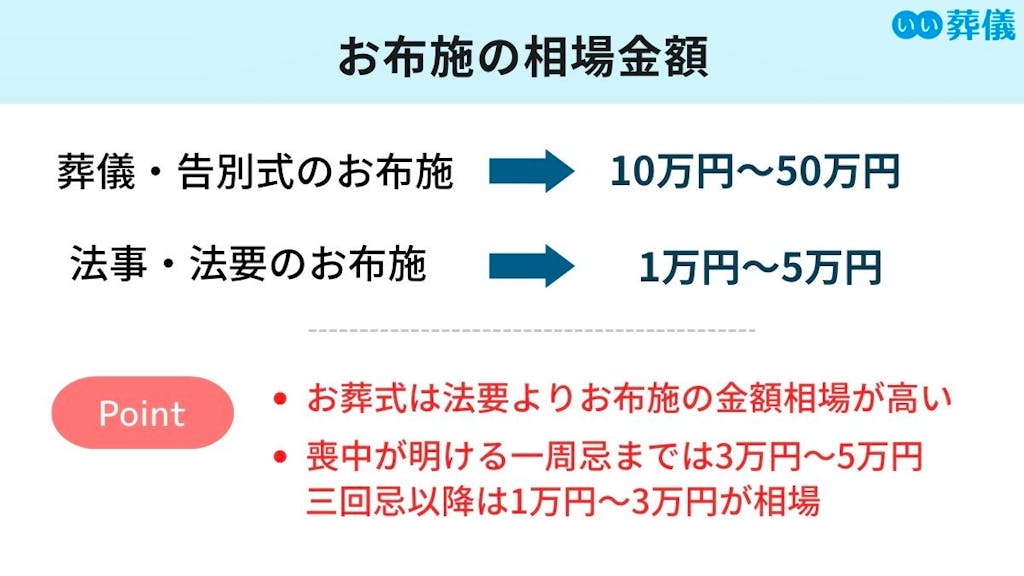

【葬儀・法事・法要別】お布施の金額相場

| 弔事 | お布施の金額相場 |

|---|---|

| 葬儀・告別式 | 10万円~50万円 |

| 四十九日法要 | 3万円〜5万円 |

| 納骨法要 | 1万円〜5万円 |

| 新盆・初盆法要 | 3万円~5万円 |

| 一周忌法要 | 3万円〜5万円 |

| 三回忌以降 | 1万円〜5万円 |

こちらは、葬儀と法事・法要別に、お布施の相場金額をまとめた表です。

前述した通り、お布施は読経や戒名を行う僧侶へ感謝の気持ちを示す金銭。金額に明確な決まりがなく、地域や宗旨宗派、儀式などによって大きく変化するため、ひとつの目安としてご確認ください。

葬儀・告別式

葬儀・告別式におけるお布施の相場金額は、10万円~50万円。

お葬式では読経や戒名を行うぶん、法事・法要と比べてお布施の金額相場が高いです。また一般的に、葬儀から近い法要ほど金額が高く、時間が経つにつれて下がっていく傾向があります。

ただお布施は、戒名のランクや地域、宗教によって金額が違うため、一概にいくらとはいいづらいのが現状。不安であれば、お付き合いのある菩提寺に直接聞いてみてもよいでしょう。

四十九日法要

四十九日法要におけるお布施の金額相場は、3万円〜5万円ほど。お葬式で僧侶へ渡すお布施の1割を目安としてください。

仏教では人が亡くなると、極楽浄土に行けるかどうかを決める裁判があの世で7日おきに行われるとされています。そして最後の判決が下るのが、亡くなってから49日目に当たる四十九日。

四十九日法要は、故人の成仏を願い、遺族が家族や親族、友人を招いて行う法要です。同じ日に納骨を行うことが多く、位牌や仏壇、お墓の準備が必要なため、お布施まで手が回らなくなるかもしれません。四十九日法要は故人にとっても遺族にとっても大切な儀式ですから、不足のないようきちんと準備しておきましょう。

納骨法要

納骨法要のお布施は、1万円〜5万円が相場です。

納骨式とも呼ばれる納骨法要は、四十九日法要と同じ日に行うのが一般的。四十九日法要のあとに納骨式を執り行い、故人の遺骨をお墓や納骨堂に納めます。僧侶による読経を行うため、納骨式でもお布施が必要です。

新盆・初盆法要

故人が亡くなってから初めて迎えるお盆は「新盆」「初盆」と呼ばれ、親族や友人を招いて法要を行います。

新盆法要のお布施の金額相場は3万円~5万円。新盆以降のお盆法要では、5,000円~2万円が目安です。初盆は通常のお盆より念入りに供養が行われるため、お布施を1万円ほど多く包みましょう。

お盆の儀式では、まず13日に「迎え盆」を行い、精霊棚を用意したりお墓参りをしてお墓掃除をしたりするのが一般的。そして夕方には、素焼きの小さな土鍋やお皿の上で盆提灯に火を灯し、家の玄関先か門口で迎え火を焚きます。

その後、14日か15日にお盆法要を行い、お墓参りをして僧侶に読経していただいたあと、親族や友人と会食。お盆法要後の16日は送り盆として、おがらや新盆の提灯を焼いて「送り火」を焚き、故人の魂を見送ります。ここまでの一連の流れがお盆の儀式です。

ちなみに、地域によってはお盆が7月か8月に変わったり、四十九日より先にお盆が来たら翌年に新盆法要を行ったりするので注意しましょう。

一周忌法要

故人の命日から1年経った日を「祥月命日」といい、祥月命日に行う法要が一周忌法要です。一周忌まで遺族は喪に服し、法要が終わると喪中が明けるため、重要な儀式とされています。

一周忌法要のお布施の金額相場は、3万円〜5万円ほど。四十九日法要、新盆法要と同様の金額で、葬儀にかかるお布施とは大きく異なるので覚えておきましょう。

一周忌法要では、僧侶を招いて読経をしてもらいます。読経後は親族で焼香をし、僧侶による法話を聞くのが一連の流れです。また法要が終わったあとは、会食を行うのが一般的。一周忌法要は大切な儀式なので、親戚だけでなく故人の友人・知人も招くのが望ましいですが、故人や親族の意向次第で規模を決めて問題ありません。

三回忌以降

喪中が明ける一周忌法要までは、お布施の金額が大きくなるのが一般的。三回忌以降の法要では、僧侶へのお布施の金額が変わってきます。

三回忌以降の法要で渡すお布施の金額は、一周忌より少し低めか同等の1万円〜5万円です。

三回忌法要は、故人が亡くなってから満2年が経った祥月命日に行う年忌法要。三回忌法要のあとは、満6年に七回忌法要、満12年に十三回忌法要を行います。三回忌以降の法要の流れは、一周忌法要と変わりません。

お布施でダメな金額はある?

葬儀や結婚式などの冠婚葬祭で包むお金には、避けるべき金額や数字があります。

たとえば葬儀では、4と9は「死」「苦」を連想するから厳禁。また結婚式では、2で割り切れる偶数は2人が別れることを示唆するためNGとされています。

ですがお布施を渡すときには、タブーとなる金額はありません。

金額やお札の枚数が4や9、偶数でもマナー違反ではならないため、あまり気にしなくて大丈夫。中途半端な金額にならないよう、端数を切り上げる程度で問題ないでしょう。

2人分(併修)のお布施はいくらになる?

併修とは、同じ年に2人の故人の法要が重なったときに、まとめて行うこと。準備する遺族はもちろん、参列する親族や招待される僧侶の負担が減るため、近年増えている方法です。

2人の故人を供養する併修では、お布施も2人分必要なのかと不安になる方もいるかもしれません。ですが実際には、通常の金額相場の1.5倍を目安にお布施を包む方がほとんど。2倍の金額をお渡しする必要はないので、覚えておくと安心です。

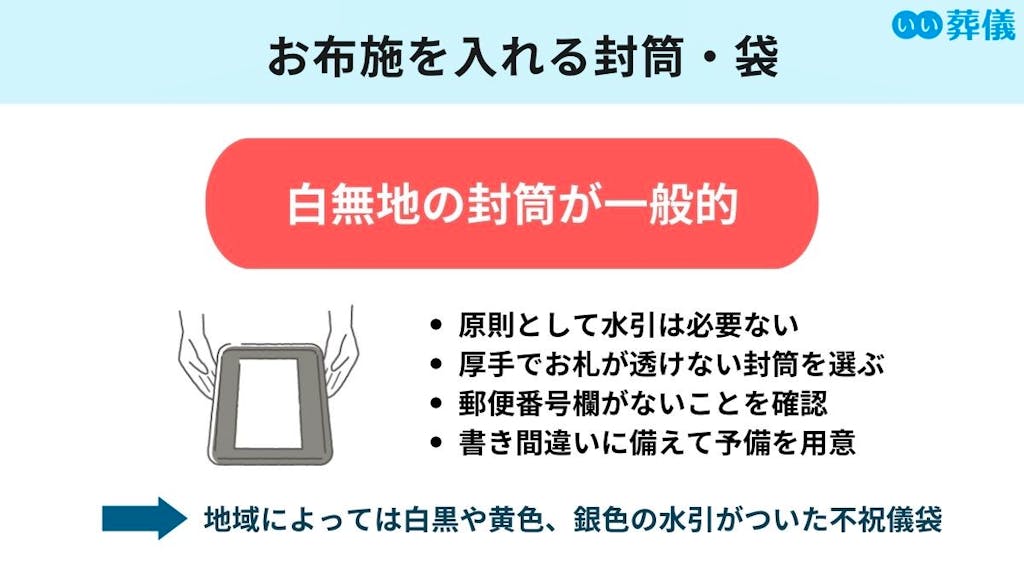

お布施を入れる封筒・袋の種類

| お布施袋の種類 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 白無地の封筒 | 宗派・仏事に関係なく使える | 地域によっては水引のある不祝儀袋を選ぶ |

| 白黒の水引の不祝儀袋 | 四十九日までの仏事に使う | 四十九日後は無地の封筒に切り替え |

| 黄色の水引の不祝儀袋 | 関西の一部地方で使う | 地域によるので確認が必要 |

| 銀色の水引の不祝儀袋 | 5万円以上包むときに使う |

お布施を包む封筒には、原則として水引は必要ありません。一部の地域では水引付きの不祝儀袋を使うこともありますが、魔除けの意味をもつ水引は、基本的にお布施には不要です。

そのため、お布施で一般的に使われるのは白無地の封筒。宗派や仏事に関係なく使えるので、迷ったときは白無地の封筒を選ぶのが無難です。

表書きは濃墨や濃い筆ペンで書くため、書き間違いに備えて予備を用意しておきましょう。封筒は量販店などで簡単に購入できますが、郵便番号欄のないタイプを選ぶように気を付けてください。

地域によっては、白黒や黄色、銀色の水引がついた不祝儀袋(香典袋)を利用します。白黒の水引がついた不祝儀袋は、四十九日までの仏事で使用可能。黄色の水引は関西地方の一部で、銀色の水引は5万円以上のお布施を包むときに使います。

お布施袋の選び方は地域差が大きいので、事前にお寺や親戚に確認しておくと安心でしょう。

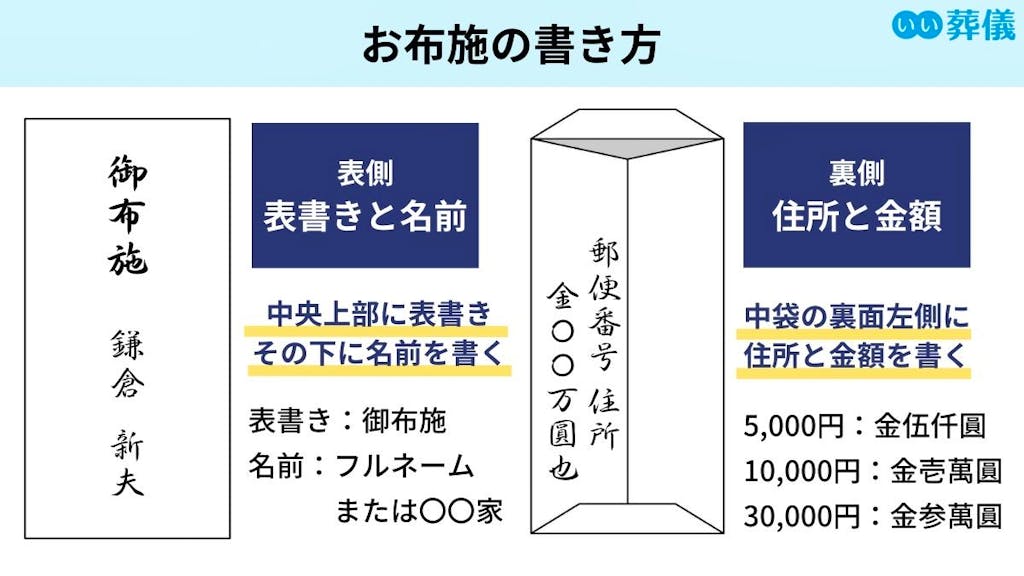

お布施の封筒の書き方

| 書く場所 | 書き方 | 注意点 |

|---|---|---|

| 表書き | 「御布施」または「お布施」 喪主・施主のフルネーム | 濃墨の毛筆で書く |

| 裏書き | 喪主・施主の住所 お布施の金額 | 金額は旧字体で書く |

お布施の封筒には、濃墨で表書きと裏書きを書かなければなりません。葬儀の香典袋では薄墨を使うのが一般的ですが、お布施は濃墨で書くので気を付けましょう。

その他にもお布施の封筒には、書き方のルールがあるので注意が必要。正しいマナーを守って封筒に記入することで、僧侶へ感謝と敬意を適切に伝えられます。

ここではお布施の封筒の書き方を解説します。

お布施の表書き

お布施袋の中央上部に「御布施」または「お布施」と書き、その下にフルネームまたは「〇〇家」と記載します。

葬儀の香典袋では、突然の訃報を受けた悲しみを表すために薄墨を使いますが、お布施は僧侶への感謝を示すもの。薄墨ではなく濃墨の毛筆で書くのがマナーで、筆ペンやマジックペンを使っても問題ありません。

お布施の裏書き

お布施の裏書きでは、封筒の左下に住所と金額を書きます。まず住所から書き、左側にお布施の金額を記入しましょう。

またお布施の金額は、旧字体の漢数字で書くのがルールです。「壱」「弐」「参」などの漢数字を用いるのはもちろん、単位も「圓也」とします。たとえば1万円包むのであれば、「金壱万圓也」と記載するのが正しいマナーです。

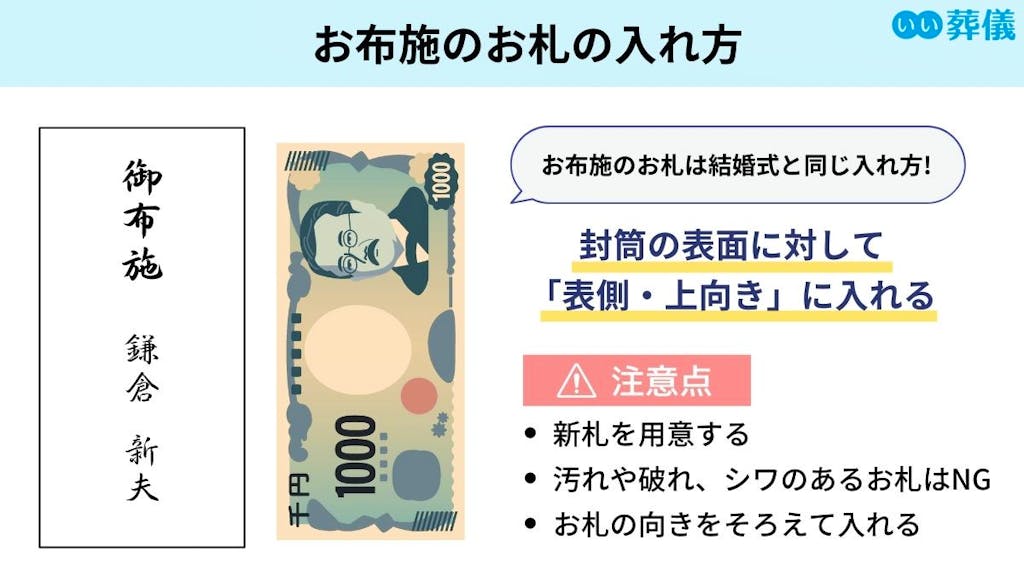

お布施のお札の入れ方

お札は肖像画を表に向ける

お布施のお札は、封筒の表側に肖像画がくるように入れること。

表側を上にして封筒を開けたとき、最初にお札の肖像画が見えるように入れてください。

ちなみに葬儀の香典では、封筒の表側に対して、お札の肖像画を裏側・下向きに入れるのがマナー。突然の訃報に対して、顔を伏せて悲しんでいる様子を伝えるために、あえて肖像画を見せないようにしています。

ですが、お布施は僧侶へのお礼なので、結婚式などのお祝い事と同じマナーだと考えてOKです。

新札を用意して包む

お布施は僧侶への感謝を表すために事前に準備する金銭なので、葬儀の香典と違って、新札を用意するのが一般的です。

逆に古いお札を包むと失礼にあたるため、新札か、できるだけキレイな状態のお札を使用します。

お布施の包み方

前述した通り、お布施は水引のついていない白い封筒に包むのが一般的。お札が透ける薄手の封筒や、不幸が重なることを連想させる二重封筒は避け、お札が外映りしない厚手の封筒を選びましょう。

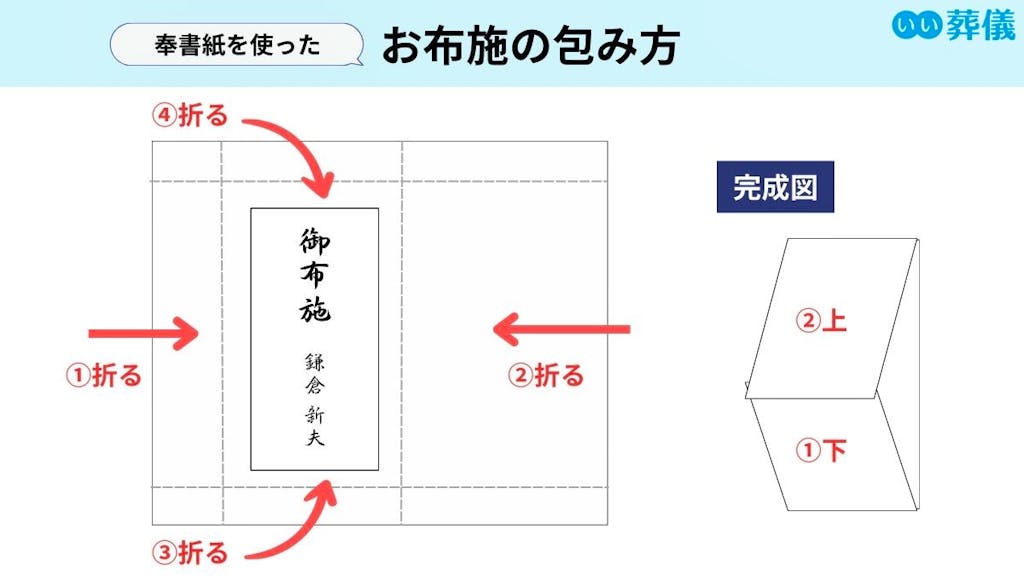

ただし本来は、奉書紙と呼ばれる和紙でお布施を包むのが正式なマナーです。文具店や量販店で購入できるので、用意できる方は奉書紙でお布施を包んでみてください。

奉書紙でお布施を包むときは、まずお金を中袋へ入れます。それから奉書紙をひし形に広げ、中袋を中央からやや左側に置いてください。奉書紙の端を「左→右→下→上」の順で折り、最後は折り返しが上になるようにします。

お布施の渡し方とタイミング

【葬儀・法事共通】お布施の渡し方

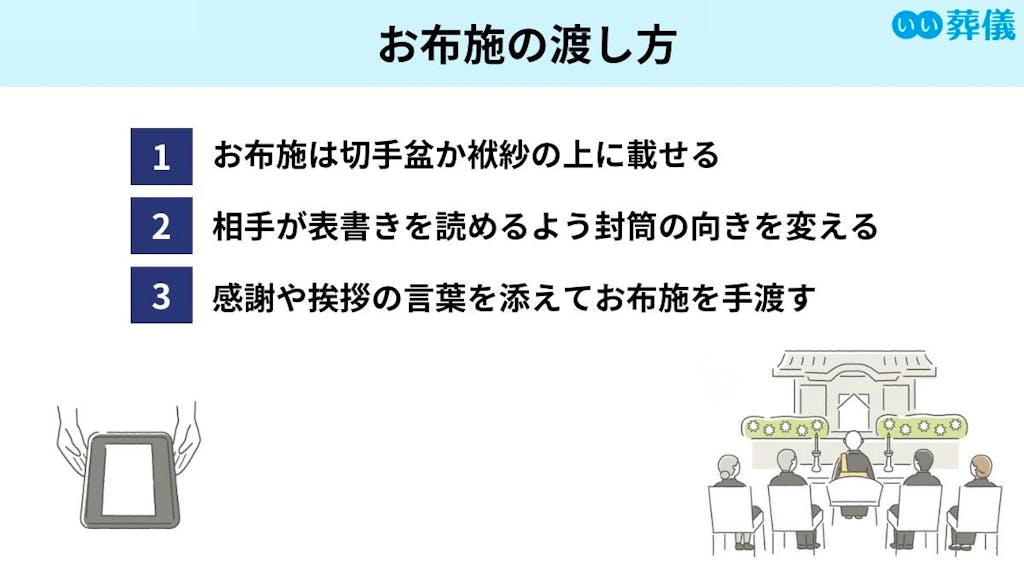

お布施は直接手渡しせず、小さなお盆(切手盆)に載せたり、袱紗に包んで渡したりすること。

お布施を取り出したら、切手盆または袱紗の上に載せて、相手が表書きを読めるよう封筒の向きを変えます。お布施以外にも渡すお金がある場合は、一番上にお布施を置き、その他の封筒は戒名料→御膳料→御車料の順番に重ねてください。

それから、「本日はよろしくお願いいたします」「本日は故人の供養のためにお越しいただき、ありがとうございました」など、挨拶や感謝の言葉を添えて、僧侶へお布施を渡しましょう。

【葬儀】お布施を渡すタイミング

葬儀でお布施を渡すタイミングは、葬儀がはじまる前、または終わった後が一般的です。渡す時間がなかったり、タイミングが合わなかったりした場合は、後日お寺に訪問して渡します。

【法事・法要】お布施を渡すタイミング

法事・法要では、自宅に僧侶を招いたのなら、法要の開始前後に挨拶する際に渡します。寺院で法要を行う場合は、入り口に受付が設けられていることが多いので、担当者に渡して問題ありません。

お布施以外に包むお金の金額相場【御車料/御膳料/戒名料】

| 包むお金 | 金額相場 |

|---|---|

| 御車料(お車代) | 5,000円~1万円 |

| 御膳料(食事代) | 5,000円~1万円 |

| 戒名料 | 10万円~100万円以上 |

御車料/御膳料/戒名料はお布施とは別に包む

- 僧侶を自宅に招いたとき→御車料

- 僧侶が法要後の会食に参加できないとき→御膳料

- 僧侶に戒名をつけてもらったとき→戒名料

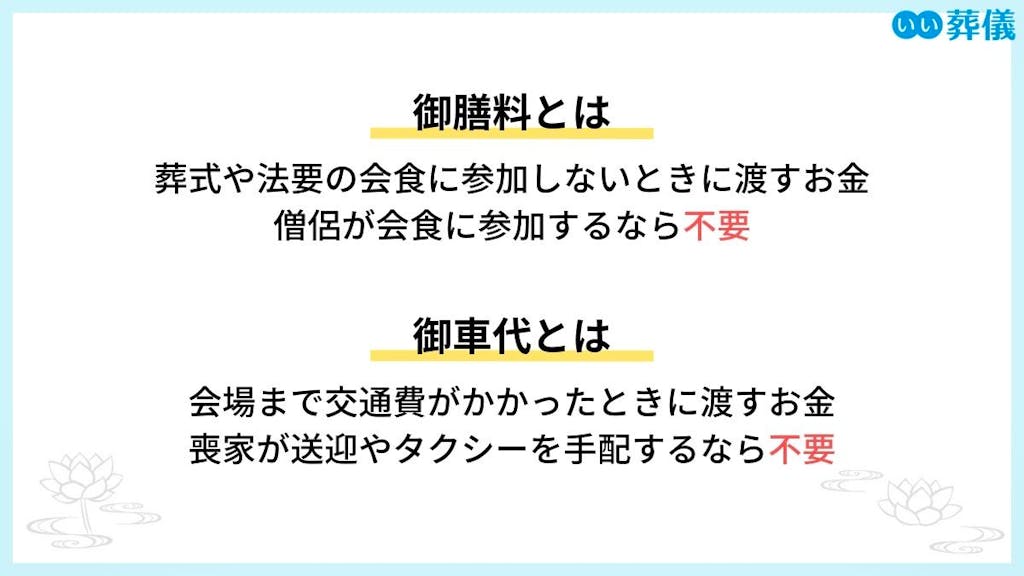

葬儀や法事・法要では、お布施以外に、御車料や御膳料、戒名料などを僧侶に渡します。地域や状況によって要不要と金額が変わりますが、念のため一度確認しておくと安心です。

ちなみに御車料や御膳料、戒名料は、お布施とは別の封筒に入れて渡すのが一般的。ですが戒名料はまとめて包む地域や寺院もあるため、菩提寺または葬儀関係者に確認しておきましょう。

御車料(お車代)

御車料は、葬儀会場まで僧侶が車を運転したり、電車やバス、タクシーなどの交通機関を利用したりしたときにお渡しするお金。会場に足を運んでくれたことへの対価として、僧侶個人に渡します。

なお遺族がタクシーを手配したり、僧侶を送迎したりするなら、御車料は必要はありません。

御車料の金額は、市内や近隣市外での移動で5,000円~1万円が相場。県外など遠方から僧侶を招く場合は、新幹線や飛行機代などの実費を調べて、相応の金額を用意します。

御膳料(食事代)

御膳料の金額相場は、5,000円~1万円です。

御膳料とは、葬儀や法事・法要後に行う会食に僧侶が参加しないときに渡すお金のこと。葬儀後の精進落としや、法要後のお斎などでおもてなしできない代わりとして、お礼の金銭を渡します。

会食に僧侶が参加するなら、御膳料を用意する必要はありません。なお、僧侶が複数名で来た場合、僧侶ごとに御膳料の袋を分けて渡すのではなく、ひとつの袋にまとめます。

戒名料

戒名とは、仏様の世界における故人の新しい名前を指し、仏式では僧侶につけていただくのが一般的です。戒名料は、戒名を授与してくださった僧侶に対するお礼としてお渡しするお金のこと。

戒名にはランクがあり、ランクが上がるにつれて金額が高くなるため、戒名料の相場金額は10万円~100万円以上と幅広いです。戒名料は、地域やお寺との関係性によって変わるため、あくまで目安として覚えておきましょう。

お布施を支払う菩提寺とは

お布施を支払うのは、基本的に菩提寺(ぼだいじ)の僧侶です。

菩提寺とは、先祖代々のお墓があるお寺のことで、葬儀や追善供養をお願いします。「檀那寺(だんなでら)」と似ていますが、檀家として支援しているお寺は檀那寺、檀家でないが利用しているお寺は菩提寺です。すこし意味が違うので、覚えておきましょう。

葬儀や法事のとき、菩提寺がわからない場合は、親類の年配者や本家に確かめてみてください。

また菩提寺がなく、供養をお願いする僧侶がいないときは、葬儀社に紹介してもらったり、僧侶手配サービスを利用したりするとよいでしょう。

檀家を離れるときは離檀料が必要

近年、引越して檀那寺が遠くなったり、高齢で菩提寺にお墓参りするのが難しくなったりして、檀家を離れる(=離檀)方が増えています。また後継者がいなくなり、お墓を撤去せざるを得なくなったという方も少なくありません。

離檀するときは、檀那寺・菩提寺に「離檀料」を支払います。離檀料は、これまで先祖を供養し、お墓を守ってくれたことへの感謝を示すための金銭。お布施と同様、あくまで気持ちを表すお金なので、支払い義務や相場はあってないようなものです。

ただ、お墓の撤去や移転にはお寺の協力が不可欠なので、お礼として離檀料をお渡しするのがベター。親類や住職ときちんと話し合い、必要な手続きや離檀料について相談してから判断することで、トラブルを防げます。

仏教の教えにおけるお布施の意味とは?

仏教の教えのひとつである布施には、財施(ざいせ)・法施(ほうせ)・無畏施(むいせ)、3つの種類があり、3つをあわせて三施と呼びます。

財施とは、清らかな心で食べ物、お金、衣服を施すこと。

法施とは、具体的な物質ではなく、お釈迦様の教えを説いたり、お経をあげたりすること。

無畏施とは、さまざまな恐怖や不安を取り除き、穏やかな心持ちにさせること。

お坊さんが読経して故人の成仏を祈ったり、お釈迦様の教えを説いて遺族の心に安寧をもたらしたりする行為は、法施と無畏施にあたります。また、遺族が僧侶やお寺にお布施を渡すのは財施です。

お布施によって、お坊さんはお寺を維持して、ご本尊を守れます。お布施は、お寺と檀家が一緒にご本尊を守るためにあるともいえるでしょう。

都道府県別お布施金額の目安

| 都道府県 | 回答数 | お布施の平均金額 |

|---|---|---|

| 全国 | 2000 | 22.9万円 |

| 北海道 | 74 | 20.6万円 |

| 青森県 | 40 | 20.9万円 |

| 岩手県 | 34 | 28.8万円 |

| 宮城県 | 39 | 35.4万円 |

| 秋田県 | 41 | 21.4万円 |

| 山形県 | 58 | 31.4万円 |

| 福島県 | 40 | 30.6万円 |

| 茨城県 | 33 | 27.6万円 |

| 栃木県 | 34 | 31.7万円 |

| 群馬県 | 34 | 31.5万円 |

| 埼玉県 | 61 | 22.5万円 |

| 千葉県 | 39 | 23.5万円 |

| 東京都 | 61 | 28.2万円 |

| 神奈川県 | 53 | 24.3万円 |

| 新潟県 | 49 | 13.2万円 |

| 富山県 | 37 | 17.4万円 |

| 石川県 | 49 | 19.1万円 |

| 福井県 | 38 | 29.9万円 |

| 山梨県 | 32 | 48.9万円 |

| 長野県 | 39 | 19.2万円 |

| 岐阜県 | 47 | 21.1万円 |

| 静岡県 | 57 | 30.4万円 |

| 愛知県 | 32 | 29.1万円 |

| 三重県 | 39 | 21.8万円 |

| 滋賀県 | 31 | 21.5万円 |

| 京都府 | 30 | 23.0万円 |

| 大阪府 | 63 | 16.1万円 |

| 兵庫県 | 40 | 20.6万円 |

| 奈良県 | 33 | 17.0万円 |

| 和歌山県 | 35 | 17.7万円 |

| 鳥取県 | 33 | 21.4万円 |

| 島根県 | 35 | 16.7万円 |

| 岡山県 | 33 | 15.4万円 |

| 広島県 | 113 | 20.9万円 |

| 山口県 | 63 | 26.9万円 |

| 徳島県 | 31 | 31.8万円 |

| 香川県 | 34 | 13.2万円 |

| 愛媛県 | 34 | 26.4万円 |

| 高知県 | 32 | 13.2万円 |

| 福岡県 | 46 | 18.8万円 |

| 佐賀県 | 39 | 27.3万円 |

| 長崎県 | 34 | 22.5万円 |

| 熊本県 | 41 | 18.8万円 |

| 大分県 | 35 | 22.3万円 |

| 宮崎県 | 35 | 16.5万円 |

| 鹿児島県 | 31 | 13.5万円 |

| 沖縄県 | 39 | 10.4万円 |

お布施に関するよくある質問

お布施の相場金額はいくら?

| 弔事 | お布施の金額相場 |

|---|---|

| 葬儀・告別式 | 10万円~50万円 |

| 四十九日法要 | 3万円〜5万円 |

| 納骨法要 | 1万円〜5万円 |

| 新盆・初盆法要 | 3万円~5万円 |

| 一周忌法要 | 3万円〜5万円 |

| 三回忌以降 | 1万円〜5万円 |

儀式別の一般的なお布施の相場金額は、こちらです。

ただ葬儀におけるお布施の相場金額は、地域によって異なり、一概にいくらとは言いづらいのが現状。また一周忌や三回忌などの年忌法要は、それぞれの法要で相場が異なるため注意が必要です。

お布施で包むのがダメな金額はありますか?

お布施で包んではいけない金額に、特別な決まりはないので安心して大丈夫。一般的に不吉とされている「4」と「9」や、結婚式では避けられる偶数は、お布施ではマナー違反ではありません。

儀式や地域の相場を目安にして、お布施を包めば、失礼に当たる心配はないでしょう。

お坊さんにお布施を渡すベストなタイミングは?

葬儀でお布施を渡すタイミングは、お通夜のあと葬儀が始まる前、または終わった後が一般的。

法事・法要では、儀式がはじまる前か後、僧侶へ挨拶をするときに渡すのがベストです。

お布施袋の書き方のルールやマナーは?

お布施袋の書き方は、縦書きが基本。

表書きは中央上部に「御布施」と書き、その下に名前をフルネーム、もしくは「〇〇家」と記入します。裏書きでは、封筒の左下に住所と金額を書きましょう。金額を記入する際は、壱、弐、参のような旧字体の漢数字を使用します。

お布施以外に必要なものは?

地域によっては、お布施のほかに御車料や御膳料を渡します。御車料とは「自宅へ足を運んでくれた対価」、御膳料とは「おつとめの後、僧侶が会食に参加しない代わりに渡すお礼」です。

お付き合いのあるお坊さんがいない!どうすればいい?

お坊さんを無料で紹介してくれるサービスを利用することをお勧めします。

例えば「いいお坊さん」では、葬儀・葬式は6万円から、法事・法要は4.5万円から手配可能です。

葬式から法事・法要まで僧侶(お坊さん)手配は「いいお坊さん」

- 僧侶・葬式の手配 60,000円から(戒名込み)

- 法事・法要の手配 45,000円から

葬式・葬儀をお考えの方はいい葬儀へ

仏式の葬儀や法事には、僧侶による読経や戒名授与が欠かせません。僧侶をお招きする際は、お布施や御膳料、御車代を渡し忘れないように注意してください。

またお布施には、金額や渡し方にマナーがあるので、事前に確認しておくこと。施主・喪主にあたる方は、菩提寺や親類の年配者、葬儀社などに相談しておくと安心でしょう。

いい葬儀では、24時間365日いつでも電話・メールで葬儀のご相談を受付中。全国各地の葬儀社や斎場だけでなく、菩提寺のない方にはお坊さん(お寺)もご紹介いたします。

お葬式や法要の準備が必要な方は、ぜひいい葬儀にご相談ください。

「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」データ利用について

- 当記事データの無断転載を禁じます。著作権は株式会社鎌倉新書または情報提供者に帰属します。

- 調査データ提供の利用規約はこちらからご覧ください。