菩提寺とは、先祖代々、死後の冥福を祈ってもらうお寺のことです。菩提寺はご先祖様と関わりが深く、それぞれの家庭にとって通常のお寺とは一線を画す存在です。近年は先祖代々のお墓とは別にお墓を建てる方も増えているため、菩提寺に対する考え方も変わってきています。

そこで、菩提寺の意味やどういったお寺を具体的に菩提寺と呼ぶのかなど、さまざまな観点から菩提寺について解説します。

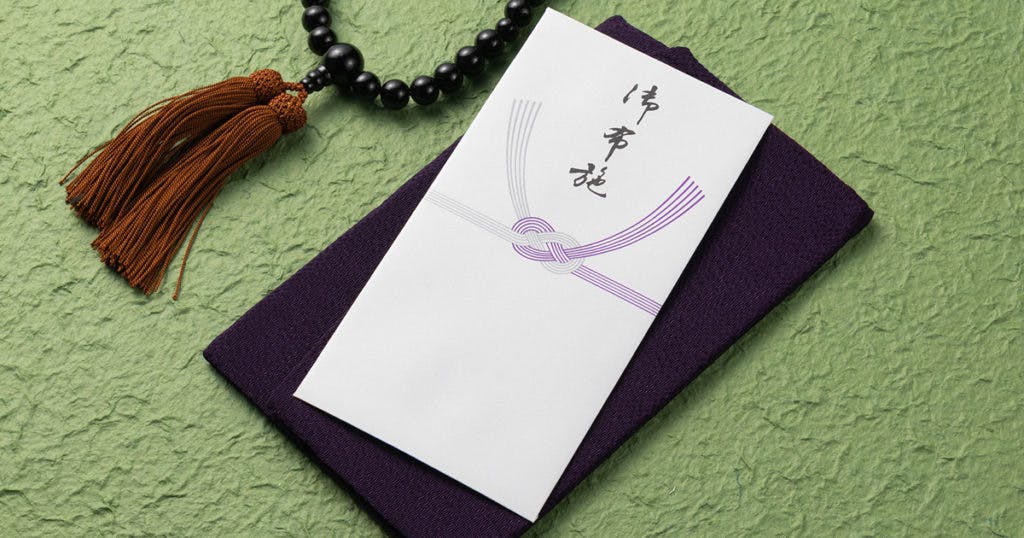

菩提寺(ぼだいじ)とは?

菩提寺とは、自身の先祖代々のお墓があるお寺のことで、菩提所と呼ばれることもあります。すでに古語ですが、氏寺と呼ばれていたこともあります。菩提とはサンスクリット語で「さとり」「めざめ」という意味の言葉に漢字を当てたものです。

もともと菩提寺は、「近しい肉親がお釈迦様のようにさとりを得て目覚めるように……」という願いを込めて建てられたお寺のことを指していましたが、現在は代々自家のお墓があり、葬儀や法要を執り行う場所を指すときに使われるようになりました。また、仏事について相談があるときや、わからないことを教えてくれる場所でもあります。

菩提寺と檀那寺との違いは?

菩提寺という言葉とともに、「檀那寺(だんなでら、旦那寺)」という言葉をご存知の方も多いかもしれません。この檀那寺と菩提寺は似た意味を持ちますが、実は違いがあります。

まずこの二つの言葉を使用する際に共通して「家の者が代々帰依しており、葬儀や追善供養を頼むお寺」という意味で使われています。

ただ、より細かくみていくと、檀那寺とは、その寺院にお布施をしてさまざまな活動を支えている、自身が檀家であるお寺のことです。一方、菩提寺は檀家であるかどうかは別として、葬儀や法要をお願いするお寺のことを指します。さらに、厳格に言うのであれば、そのお寺の土地に先祖代々のお墓がある場合にのみ、菩提寺と呼びます。

あまり厳密に菩提寺と檀那寺という言葉を使い分ける必要はありませんが、お寺の土地にお墓があり、葬儀や法要を依頼する場合は菩提寺、信者としてお寺をさまざまな面で支援している場合は檀那寺という違いがあります。

葬儀で菩提寺がわからない場合

菩提寺がわからない場合、親戚の高齢の人たちや遠方の本家などに確かめるのがベストです。

そのような方がいない場合や、家族葬などで近親者のみの葬儀・お葬式をする場合、遺族の気持ちで宗派を決定するケースも見られます。

お葬式の準備や打ち合わせなどの段階で、葬儀社にその旨を伝えれば、その宗派の簡単な教義を教えてくれたりもしますが、浄土真宗などの宗派によっては、一般的な葬儀と作法が異なる場合もあるので注意が必要です。

また菩提寺がなく、お葬式での読経をお願いできる僧侶がいない場合は、葬儀社に紹介してもらったり、僧侶手配サービスを利用することができます。

僧侶手配サービスであれば、お布施の金額目安や渡すタイミングなどもしっかり教えてくれるので安心できます。

菩提寺は変更できるのか?

これまで話してきたように、菩提寺とは先祖代々のお墓があって、その位牌を供養してもらっている場所です。しかし、改宗や遠方であるためお墓参りが難しいといった事情がある場合、菩提寺の変更を考えることもあるかもしれません。結論から言えば、菩提寺の変更は可能です。

まず、先祖代々同じお寺にお世話になる「檀家制度」というのは、江戸時代に定められた制度が基になっています。そのため、現在の憲法が規定している「信教の自由」という点とは少し矛盾を感じる方もいるかもしれません。人は誰でも好きな宗教を選ぶことが認められているのに、お墓を選ぶことができないというのは心的な負担になってしまう可能性もあるというわけです。

ただ、実際に菩提寺を変更したいという理由の多くは、地方にある先祖代々のお墓を、現在の生活の場に近いところに移したいといった希望のようです。

お墓の管理には少なからず経済的な負担も生じます。なかなかお参りできない遠方にお墓を残しておくより、今の生活の場に近いところにお墓をまとめたいといったケースも多いようです。

菩提寺を変更するときに気をつけること

お墓をどこか他のお寺や公営の墓地などに移動させたいと思った際に、注意すべき点がいくつかあります。

お墓を移す先を決める

まず、お墓を移す先を考えます。その際に、菩提寺の変更先として希望が叶っているかを確認しましょう。例えば、改宗によって菩提寺を変更するのであれば、改宗先の宗派や公営の土地にする必要があります。

遠方のお墓へのお参りが難しいという理由で菩提寺を変更するのであれば、同じ宗派の近場のお寺を選んだり、管理の必要がない形式を選んだりと、ご自身の信条や家族との話し合いによって移動先を準備する必要があります。

これまでのお墓をどうするか決める

また、墓石の扱いも重要なポイントです。移動先に新しいお墓を建てるのか、それとも今あるお墓を移動させるのかも考えておきましょう。

従来ある墓石を用いた方が費用負担は少ないと考える方もいますが、この場合、立て直しだけでなく移動などにかかる費用もあります。実際に石材店などで見積もり確認をした上で決めることをおすすめします。

菩提寺とのコミュニケーション

ここまで決定した後、移動先のお寺に受け入れ証明を発行してもらい、現在のお寺には埋蔵証明を出してもらいます。

この際に、お寺がお墓の移動を認めないということはないものの、長年お世話になってきた関係ですから、ギクシャクしてしまうこともあるかもしれません。なるべく穏便に済ませられるようなコミュニケーションを心がけるようにしましょう。

墓所の原状復帰

加えて、お墓のあった場所は現状復帰をする必要があります。次の方が利用できるように、お墓を撤去し、更地に戻す必要があります。現状復帰は墓石業者の方にお願いします。価格は1㎡あたり約10万円が目安とされているため、覚えておくと費用計算の際に役立ちます。

このようにお寺やお墓の移動をすることを「改葬」と言いますが、改葬の際にはやはりそれなりにお金もかかることを肝に銘じておきましょう。