香典は、葬儀・法事に参列するとき、お悔やみの気持ちを込めて御霊前に供える金銭のこと。香典の金額は故人との関係性や年齢によって変わりますが、NGとされる金額やマナーがあるので注意が必要です。

このページでは、香典の平均相場や包んではいけない金額をご紹介。香典袋の選び方やお金の入れ方、封筒の書き方、また参列できないときに香典を郵送する方法なども解説しています。また喪主・遺族向けに、香典返しや香典帳の作成方法、課税となる条件もまとめているので、ぜひ参考にしてください。

目次

香典の相場金額

| 関係性 | 平均金額* | 最も多い価格帯 | 2番目に多い価格帯 |

|---|---|---|---|

| 自分の親 | 5.5万円 | 参列したが香典は包んでいない | 10万円以上 |

| 自分の祖父母 | 2.8万円 | 参列したが香典は包んでいない | 5千円以上~2万円未満 |

| 自分の兄弟・姉妹 | 3.5万円 | 参列したが香典は包んでいない | 5千円以上~1万円未満 |

| 配偶者の親 | 5.4万円 | 参列したが香典は包んでいない | 5万円以上~10万円未満 |

| 配偶者の祖父母 | 2.7万円 | 参列したが香典は包んでいない | 5千円以上~1万円未満 |

| 配偶者の兄弟・姉妹 | 3.1万円 | 参列したが香典は包んでいない | 1万円以上~2万円未満 |

| 上司 | 1.3万円 | 5千円以上~1万円未満 | 5千円未満 |

| 同僚 | 1.2万円 | 5千円未満 | 5千円以上~1万円未満 |

| 部下 | 1.3万円 | 5千円未満 | 5千円以上~1万円未満 |

| 友人・知人 | 1.2万円 | 5千円以上~1万円未満 | 5千円未満 |

香典の金額は、故人と関係性が近いほど上がり、遠いほど下がるのが一般的です。

鎌倉新書が実施した第6回お葬式に関する全国調査によると、香典の金額でもっとも高額なのは「自分の親」で平均5.5万円。次いで「配偶者の親」で平均5.4万円となっています。

また「自分の祖父母」は平均2.8万円、「配偶者の祖父母」は平均2.7万円。「自分の兄弟・姉妹」は平均3.5万円、「配偶者の兄弟・姉妹」は平均3.1万円でした。ただ身内の葬儀の場合、「参列したが香典は包んでいない」と回答する方も多く、立場や葬儀の形式によって香典の有無や金額が変わるので、注意してください。

会社の上司や同僚、部下、友人・知人などの香典は、平均1.2万円~1.3万円で1万円前後が相場です。

香典の相場金額は、地域や家庭の慣習によって違います。紹介した金額はあくまで目安として考え、心配な場合は香典の有無や金額喪主とについて喪主に相談してみましょう。

法要・法事の香典は相場が変わる?

香典の金額は、法事・法要の種類によっても変わります。

一般的な法事・法要では、香典の金額は1万円前後が相場。夫婦や親子など、連名で参加するときは、2万円〜3万円を目安に包みます。

ただ葬儀と同様、故人との関係性によって金額が変わるケースがほとんど。香典の相場を参考にしながら、故人との関係性をふまえて包む金額を調整してください。

新盆や一周忌、社葬など。場面別の香典相場

香典袋(不祝儀袋)の選び方

香典袋(不祝儀袋)は、水引や封筒、表書きなど違うさまざまな種類があります。

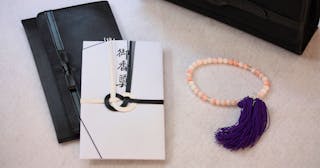

お葬式で使う香典袋の水引は、「結び切り」や「あわじ結び」を選ぶのがマナー。この2つは簡単にほどけない結び方のため、「不幸を二度と繰り返さないように」という意味を含んでいます。

その他、封筒や表書きは、故人の宗教・宗派や香典に包む金額によって変わります。それぞれにおける香典袋の選び方を解説します。

宗教・宗派別:香典袋の選び方

| 宗教・宗派 | 表書き | 香典袋 |

|---|---|---|

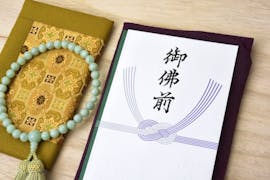

| 仏式(仏教) | 「御霊前(ごれいぜん)」 「御香料(ごこうりょう)」 「御香典(ごこうでん)」 「御悔(おくやみ)」 浄土真宗 「御仏前(ごぶつぜん)」 | 白無地×白黒の水引 蓮の描かれた封筒 |

| キリスト教式(キリスト教) | 「御花料(おはなりょう)」 カトリック 「御ミサ料(おみさりょう)」 プロテスタント 「献花料(けんかりょう)」 「弔慰料(ちょういりょう)」 | ユリや十字架の描かれた封筒 白無地の封筒 水引なし |

| 神式(神道) | 「御神前(ごしんぜん)」 「御玉串料(おたまぐしりょう)」 「御榊料(おさかきりょう)」 | 白無地×双銀の水引 |

| 無宗教・不明 | 「御香料(ごこうりょう)」 「御香資(ごこうし)」 | 白無地×白黒の水引 |

故人の宗教・宗派によって、香典袋の表書きと封筒、水引の選び方が違います。

日本の葬儀のほとんどは仏式ですが、神道やキリスト教の葬儀でも香典を持参するのがマナー。遺族や喪家に宗教・宗派を確認して、香典袋を用意しましょう。

金額別:香典袋の選び方

| 香典の金額 | 香典袋 |

|---|---|

| 3,000円~5,000円 | 水引が印刷された香典袋 白無地×白黒の水引 |

| 1万円~2万円 | 本物の水引がついた香典袋 白無地×白黒の水引 |

| 3万円~5万円 | あわじ結びの水引の香典袋 白無地×白黒か双銀の水引 |

| 6万円~10万円以上 | 10万円未満:中金封の香典袋 10万円以上:大金封の香典袋 高級和紙製×双銀の水引 |

香典袋は、包む金額のグレードに合わせて選ぶ必要があります。金額が低いなら装飾のない簡易的な香典袋を、金額が高いなら高級和紙製や双銀の水引のある豪華な香典袋を使うのが一般的です。

香典袋(不祝儀袋)の書き方

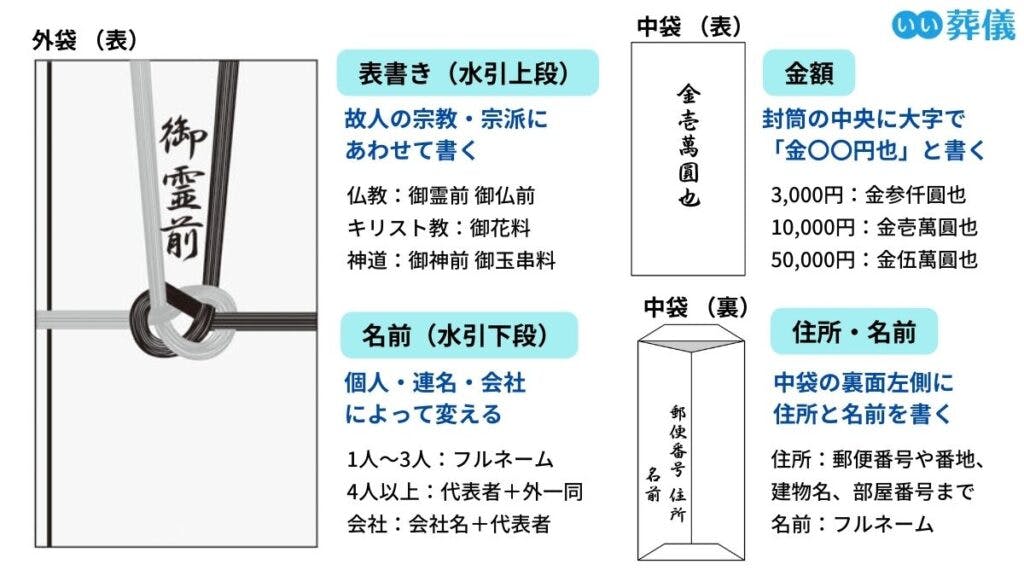

香典袋には、お札を入れる中袋(中包み)と中袋を包む外袋(外包み)があるのが一般的です。外袋には表書きと名前、中袋の表には金額、裏には住所と名前を記載します。

また、書くときは薄墨の毛筆か筆ペンを使うのがマナー。それぞれ書き方にルールがあるので、一度確認しておきましょう。

外袋(外包み)の書き方

香典の外袋は、水引上段に表書き、下段に名前を書きます。

表書きは、故人・喪家の宗教に合わせて書くこと。仏式は「御霊前」や「御香料」、キリスト教は「御花料」、神式は「御神前」など、宗教によって書く言葉が違います。

また名前はフルネームで記入してください。連名の場合は3名までなら外袋に、3名以上は「代表者のフルネーム+外一同」と書き、別紙に全員分の名前を記載します。

中袋(中包み)の書き方

香典の中袋は、表面に包んだ金額、裏面に住所と名前を書きます。

香典の金額は、数字の改ざんを防ぐために、「大字」と呼ばれる旧字体で「金◯◯圓也」と書くのがマナー。裏面の住所は、遺族が確認するため、郵便番号や建物名、部屋番号まで書くと丁寧です。

香典袋(不祝儀袋)の入れ方

香典はお札の入れ方にも決まりがあります。

中袋のあり・なしに関わらず、封筒の表側に対して、お札を「裏側・下向き」に入れるのが基本。お札を取り出すときに肖像画が見えないことから、「悲しみに暮れて顔を伏せる」という意味が込められています。

また、遺族が香典を確認するとき、算用数字・漢数字の金額がすぐ目に入るようにという心遣いもあるようです。

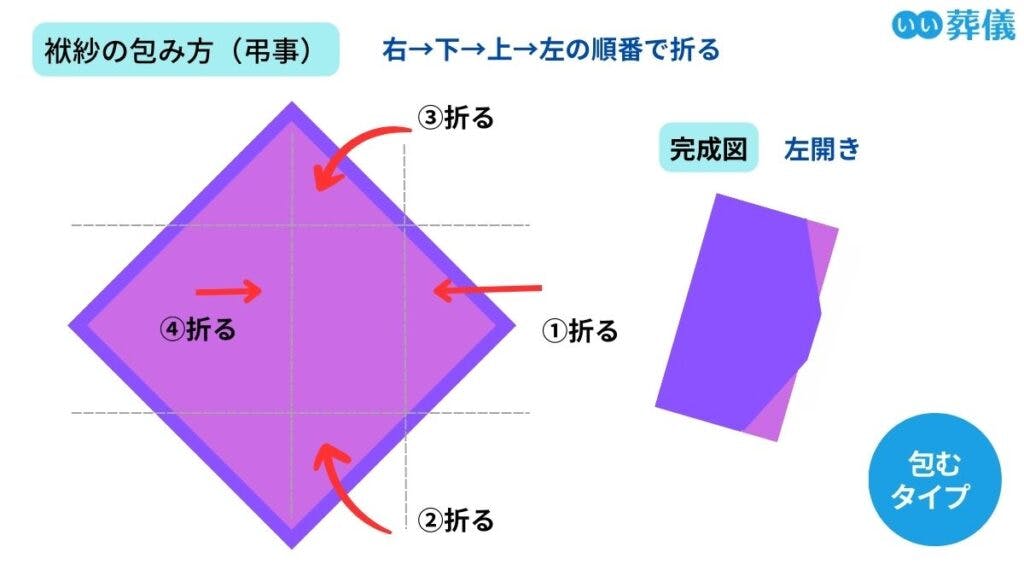

香典袋(不祝儀袋)の包み方

- 袱紗を裏向きにして、ひし形になるように開く(爪は左側)

- 袱紗の中央からやや右に香典袋(表書きが上)を置く

- 右→下→上→左の順に袱紗の端を折り込む

- はみ出した左端の布を裏側へ折り込む(留め糸に爪をかける)

香典は「袱紗(ふくさ)」と呼ばれる布に包んで持参するのがルール。通夜や葬儀では、紺やグレーなど、寒色系の袱紗を使います。また紫色の袱紗は、慶弔両方の行事で使えるので1枚持っておくと便利です。

袱紗は、左開きで香典袋を取り出せるように包むこと。中央からやや右に香典袋を置いたあと、右→下→上→左の順に袱紗の端を折り込み、はみだした左端の布は裏側に折り込んでください。

香典の渡し方

- 受付で記帳を済ませる

- 右手に袱紗を置き、左手で香典を取り出す

- 反時計回りに香典の向きを変える

- 静かな声で簡潔にお悔やみを伝える

- 両手で香典を手渡す

香典は、通夜か葬儀、どちらか一方で受付係にお渡しします。両方出席する場合、通夜で渡す方が多いようですが、間に合わないときは葬儀・告別式でも問題ありません。

反対に、通夜・葬儀両方で香典を渡すのは「同じ行動を2回する=不幸を繰り返す」という意味に捉えられるため、避けてください。

葬儀に参列できないときの香典

遠方に住んでいたり、都合がつかなかったりして葬儀に参列できない場合は、香典を郵送するか、後日弔問して手渡します。

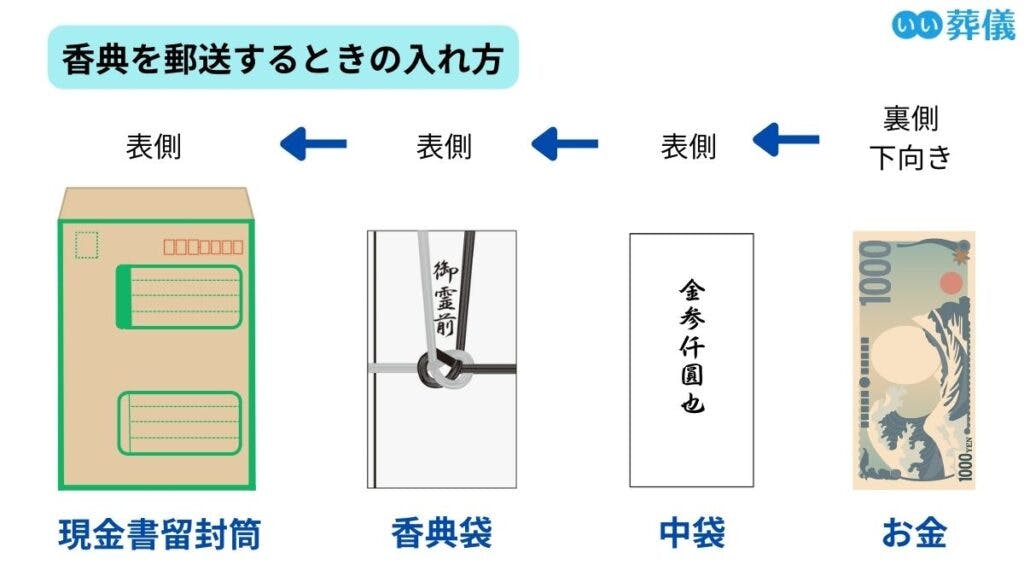

香典を郵送する

- 中袋の表面に対して、お金を裏側・下向きに入れる

- 香典袋の表面に対して、中袋が表向きになるよう入れる

- 現金書留封筒の表面に対して、香典袋が表向きになるよう入れる

香典を郵送するときは、郵便局から「現金書留」で手配します。また必ず手紙を添えて、葬儀に伺えなかったお詫びとお悔やみを伝えるのがマナーです。

現金書留封筒、添え状(便箋と封筒)、香典袋、お金の4つを忘れず用意し、入れ方の手順を守って香典を郵送してください。

後日弔問して香典を渡す

後日弔問して香典を渡すときは、前もって遺族に伺ってよいか確認します。突然訪問すると相手が戸惑いますし、不在にしている可能性もあるため、必ず事前に聞いておきましょう。

弔問に伺うときは、いわゆる「略喪服」を着用します。黒や茶、紺など、落ち着いた色のスーツやワンピースを選び、黒のシンプルな靴・バッグを合わせてください。また、ご遺族に挨拶して香典や供物をお渡ししたら、あまり長居せず、速やかに帰宅するのが丁寧です。

家族葬に参列するときの香典

家族葬とは、親族や近親者のみで執り行う小規模な葬儀です。

ご遺族から家族葬に招待されたなら、香典の金額は一般的な相場と変わりません。故人との関係性をふまえて、ふさわしい金額を包みましょう。

一方で家族葬では、そもそも香典を辞退するご遺族も多いです。ご遺族から「香典辞退」の連絡があった場合は、心情をくみ取って香典を渡さないのがマナーとされます。どうしても弔意を示したいときは、遺族に確認をとったうえで供物や供花を送りましょう。

香典返しとは?

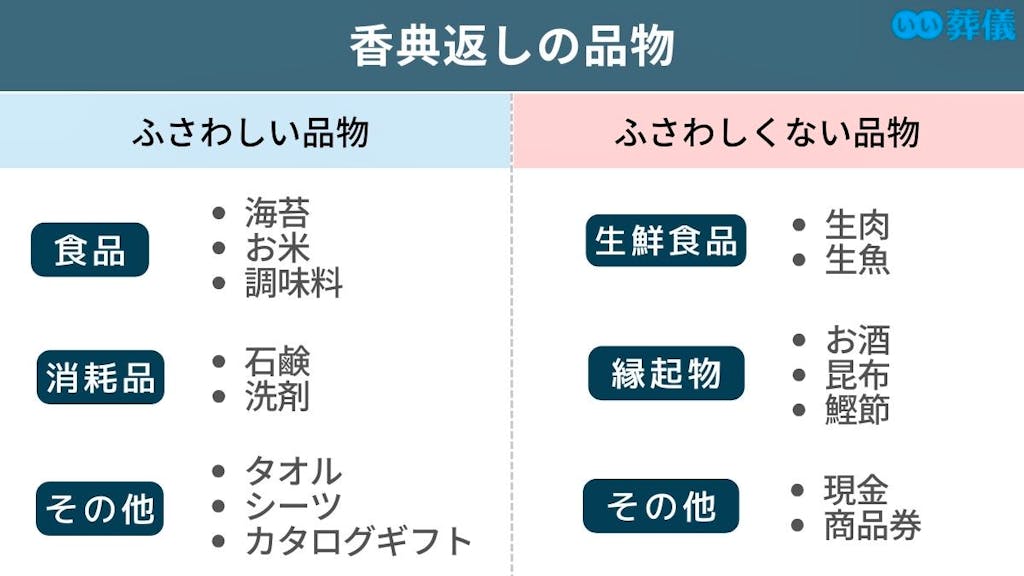

参列者から香典をいただいたお礼として、遺族は「香典返し」を準備します。

香典返しは、忌明け法要が終わった翌日から1か月以内にお送りするのがマナー。また葬儀でいただいた香典の約半分の金額をお返しする「半返し(半分返し)」が一般的です。

香典返しの品物は、食べ物や消耗品など、後に残らない「消えもの」が定番。反対に、肉や魚、現金などはタブーとされているので避けるようにしてください。

満中陰志は香典返しと同じ意味

満中陰志とは、中陰(四十九日)を終えた感謝と満中陰(忌明け)の報告を兼ねて送る品物。香典返しとほぼ同じ意味ですが、満中陰志を使うのは主に関西地方です。

また中陰は仏教用語なので、神道やキリスト教など、他の宗教で満中陰志は使いません。

会葬御礼と香典返しの違い

満中陰志と同様、香典返しとよく混同しがちなのが会葬御礼。

会葬御礼は、通夜・葬儀当日に参列者へお渡しするお礼の品です。香典返しと同様、日用品や食品が多いですが、持ち歩きやすいクオカードや図書カードを用意するご遺族も増えています。

会葬御礼の金額相場は1,000円前後なので、予算と相談して最適な品物を選びましょう。

葬式・葬儀をお考えの方はいい葬儀へ

香典は、参列者から故人・遺族へ弔意を示すもの。受け取った遺族は、感謝の気持ちを込めて香典返しをお返しするのがマナーです。香典の金額やマナーは、遺族の意向や地域によっても変わるので、心配な場合は年長者や葬儀社のスタッフに相談してみるとよいでしょう。

いい葬儀では、24時間365日いつでも電話・メールで葬儀のご相談を受付中。口コミで評価が高く、信頼できる葬儀社を、希望や予算にあわせてご紹介いたします。葬儀の準備を考えている方や急ぎで葬儀社をお探しの方は、ぜひいい葬儀にご相談ください。

「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」データ利用について

- 当記事データの無断転載を禁じます。著作権は株式会社鎌倉新書または情報提供者に帰属します。

- 調査データ提供の利用規約はこちらからご覧ください。