香典とは、供花や線香などの代わりに供えるお金のことで、通夜・葬儀でかかる突然の出費を助け合う意味があります。

香典に包む金額は、故人との関係や葬儀の種類、法要などによって変わります。ただある程度の相場やマナーはあるので注意が必要。厳粛な葬儀の場で粗相をしたり、礼儀知らずだと思われたりしないよう、香典の相場とマナーを確認しておきましょう。

目次

【故人との関係別】香典の相場金額

| 関係性 | 平均金額* | 最も多い価格帯 | 2番目に多い価格帯 |

|---|---|---|---|

| 自分の親 | 5.5万円 | 参列したが香典は包んでいない | 10万円以上 |

| 自分の祖父母 | 2.8万円 | 参列したが香典は包んでいない | 5千円以上~2万円未満 |

| 自分の兄弟・姉妹 | 3.5万円 | 参列したが香典は包んでいない | 5千円以上~1万円未満 |

| 配偶者の親 | 5.4万円 | 参列したが香典は包んでいない | 5万円以上~10万円未満 |

| 配偶者の祖父母 | 2.7万円 | 参列したが香典は包んでいない | 5千円以上~1万円未満 |

| 配偶者の兄弟・姉妹 | 3.1万円 | 参列したが香典は包んでいない | 1万円以上~2万円未満 |

| 上司 | 1.3万円 | 5千円以上~1万円未満 | 5千円未満 |

| 同僚 | 1.2万円 | 5千円未満 | 5千円以上~1万円未満 |

| 部下 | 1.3万円 | 5千円未満 | 5千円以上~1万円未満 |

| 友人・知人 | 1.2万円 | 5千円以上~1万円未満 | 5千円未満 |

香典の金額は、故人と関係性が近いほど上がり、遠いほど下がるのが一般的です。

鎌倉新書が実施した第6回お葬式に関する全国調査によると、香典の金額でもっとも高額なのは「自分の親」で平均5.5万円。次いで「配偶者の親」で平均5.4万円となっています。

また「自分の祖父母」は平均2.8万円、「配偶者の祖父母」は平均2.7万円。「自分の兄弟・姉妹」は平均3.5万円、「配偶者の兄弟・姉妹」は平均3.1万円でした。ただ身内の葬儀の場合、「参列したが香典は包んでいない」と回答する方も多く、立場や葬儀の形式によって香典の有無や金額が変わるので、注意してください。

会社の上司や同僚、部下、友人・知人などの香典は、平均1.2万円~1.3万円で1万円前後が相場です。

また香典を出さない風潮は、職場関係にも当てはまります。上司はもちろん、同僚や部下、またその家族の葬儀でも「香典は包んでいない」人がいるようです。家族や親しい親族だけで執り行う「家族葬」が広く浸透してきた昨今では、そもそも他人の葬儀に参列する機会が減っている背景が垣間見えます。

自分の親の葬儀のお香典

自分の親の通夜・葬儀で包んだお香典の金額は、平均5.5万円。もっとも多い回答は「参列したが香典は包んでいない」、次に多い回答は「10万円以上」でした。

自分の祖父母の葬儀のお香典

自分の祖父母の通夜・葬儀で包んだお香典の金額は、平均2.8万円。最多なのは「参列したが香典は包んでいない」、次に多い回答は「5千円以上~2万円未満」でした。

自分の兄弟姉妹の葬儀のお香典

自分の兄弟姉妹の通夜・葬儀で包んだお香典の金額は、平均3.5万円。もっとも多い回答は「参列したが香典は包んでいない」、次に多い回答は「5千円以上~1万円未満」でした。

兄弟姉妹が複数いる場合は、事前に相談して香典の金額をそろえるのがベターです。

配偶者の親の葬儀のお香典

配偶者の親の通夜・葬儀で包んだお香典の金額は、平均5.4万円。もっとも多い回答は「参列したが香典は包んでいない」、次に多い回答は「5万円以上~10万円未満」でした。

配偶者の親が亡くなったときも、自分の親の時と同様、包まない人が多い様子。しかし香典を出すのであれば、最低でも5万円以上、できれば10万円以上包んだ方が無難でしょう。

配偶者の祖父母の葬儀のお香典

配偶者の祖父母の通夜・葬儀で包んだ香典の金額は、平均2.7万円。もっとも多いのは「参列したが香典は包んでいない」、次に多い回答は「5千円以上~1万円未満」でした。

配偶者の兄弟姉妹の葬儀のお香典

配偶者の兄弟姉妹の通夜・葬儀で包んだ香典の金額は、平均2.7万円。もっとも多いのは「参列したが香典は包んでいない」、次に多い回答は「1万円以上~2万円未満」でした。

会社関係者の葬儀のお香典

会社の上司や同僚、部下の通夜・葬儀に参列する場合、香典金額は平均1.2~1.3万円。「5千未満~1万円」が相場です。

友人・知人の葬儀のお香典

友人・知人の通夜・葬儀の香典金額は、平均1.2万円。もっとも多い回答は「5千円以上~1万円未満」、次に多い回答は「5千円未満」でした。

【法要別】香典の相場金額

香典は、通夜・葬儀だけでなく、法要・法事にも持参します。法要の種類によって、香典の金額相場も異なるため、あわせて確認しておきましょう。

初七日〜四十九日の香典の金額

初七日法要とは、故人が亡くなったあと最初に執り行われる法要のこと。

お葬式と別に初七日法要がある場合は、葬儀で持参した香典の半分の金額を包むのがマナーです。

ただ端数が出たり、割り切れたりする場合は、奇数の金額に変更しましょう。たとえば葬儀の香典が5,000円なら、半額の2,500円ではなく、3,000円包むようにしてください。

一周忌・三回忌の香典の金額

| 故人との関係性 | 香典の相場金額 |

|---|---|

| 自分の親 | 1万円~5万円 |

| 自分の祖父母 | 5千円~3万円 |

| 自分の兄弟姉妹 | 1万円~5万円 |

| 自分の親戚 | 近い親戚:5千~3万円 遠い親戚:3千~1万円 |

| 自分の友人 | 3千~1万円 |

故人が亡くなって1年後の命日に行われる一周忌の法要。通夜・葬儀と同様、一周忌の香典相場も、故人との関係性によって変化します。

たとえば、自分の親や兄弟姉妹の一周忌であれば、香典相場は1万円~5万円。もしご自身が年齢を重ねていて、社会的地位が高い場合は、5万円以上包むのが望ましいかもしれません。

また、祖父母や親戚、友人などは、3千円~3万円と香典の金額相場に幅があります。縁が深いほど香典相場も高額になるため、故人との関係性によって調整してください。

初盆の香典の金額

初盆とは、故人が亡くなったあとはじめて迎えるお盆のこと。亡くなった方やご先祖様が現世にもどってくるお盆は、故人を供養するにあたって大切な行事です。

初盆の香典相場は5千円~1万円が一般的で、故人との関係性によって金額が増減します。故人との関係性をふまえて、3千円・5千円・1万円の3段階から金額を選ぶのがベター。また、生前故人と親しくしていて盆提灯を贈る場合は、香典とは別に費用を用意しておきましょう。

【葬儀の種類別】香典の持参マナー

最近は、一日葬や家族葬など、葬儀の種類が多様化しています。

葬儀によっては、香典を用意しない方がよい形式もあるので注意が必要。参列者の対応や香典返しの用意など、遺族の負担が増えてしまうため、あえて香典を辞退するお葬式が増えているんです。

ここでは、葬儀の種類別に香典を用意すべきかどうかご紹介します。

一般葬の香典

一般葬は、いわゆるふつうのお葬式。

家族や親類だけでなく、会社関係者や友人、近所の方など、幅広く参列者を招待します。

多くの方が参列する一般葬では、香典を持参するのが基本です。

家族葬の香典

家族葬とは、身内を中心に、故人と縁の深かった人だけで執り行う葬儀のこと。

ごく親しい身内だけで行う葬儀だと、香典を辞退する遺族も少なくありません。遺族側から香典辞退の申し出があった場合は、香典を用意するのはやめましょう。

故人と関係が深く、何かしたいのであれば、供物や供花を送るのもひとつの手。供物であれば、葬儀社に盛籠を用意してもらうことも可能です。

ただ供物や供花についても辞退の申し出があった場合は何もしないのがマナーです。

一日葬の香典

一日葬とは、通夜を行わず、告別式と火葬のみで故人をお見送りする葬儀形式。

一般の葬儀と同様に、香典を用意するのがマナーです。香典金額の相場は一般葬と同じなので、香典辞退の連絡がない限り、用意しておきましょう。

直葬の香典

直葬は、通夜・告別式を執り行わず、火葬だけで故人を弔う葬儀の種類です。

直葬の場合、香典が必要ないご遺族もいるかもしれませんが、基本的には渡すのがマナー。香典辞退の申し出がないのであれば、通常の葬儀と同様に香典を準備してください。

香典でいけない金額とは

香典金額は多いと失礼?

香典金額は、多ければ多いほどよいわけではありません。

香典の金額が多いと、「お金が重なっている=さらなる不幸が重なる」と捉えられ、縁起が悪いとされています。また香典返しの金額が負担になったり、失礼に感じたりと、遺族に対してもよい印象を与えません。

香典は、あくまでも相場に沿った金額を包むのがマナーです。

忌み数や偶数は避ける

香典には、そもそも包んではいけないとされている金額があります。

たとえば4と9は、それぞれ「死」と「苦」を連想させる数字のため、香典にはふさわしくありません。また、偶数は割り切れることから「縁を切る」と捉えられ、失礼にあたる可能性があります。

遺族の意向や地域の慣習にもよりますが、一般的にタブーとされている金額は避けた方が無難。相場にあわせて、1・3・5など奇数の金額を包むようにしましょう。

香典の正しい書き方

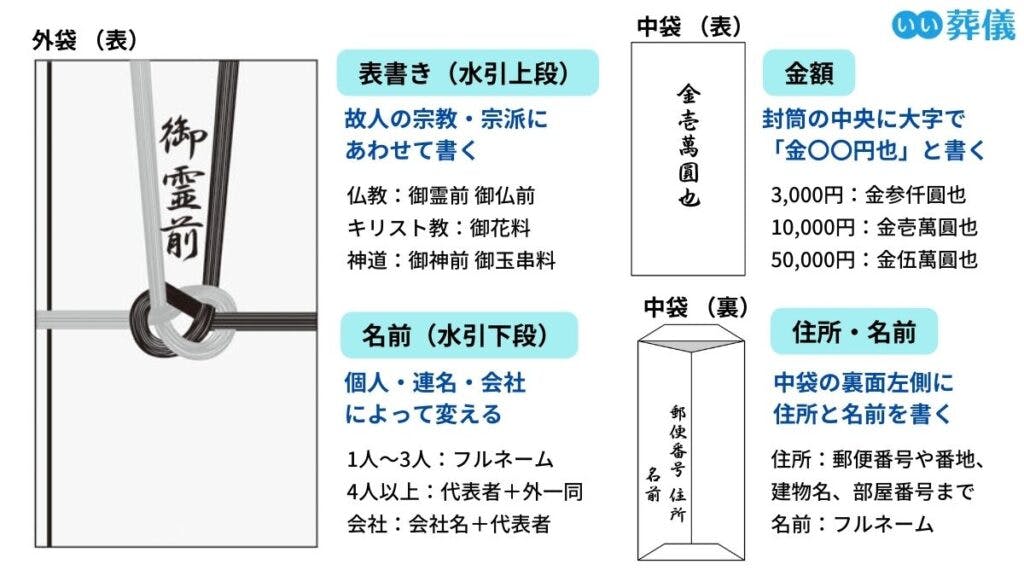

香典袋には、外袋と中袋があり、それぞれ書き方やマナーが決まっています。

故人や遺族の失礼にならないよう、香典の相場金額だけでなく、正しい書き方とマナーを理解しておきましょう。

外袋(表書き・名前)

表書き

| 宗教・宗派 | 表書き | 香典袋 |

|---|---|---|

| 仏式(仏教) | 「御霊前(ごれいぜん)」 「御香料(ごこうりょう)」 「御香典(ごこうでん)」 「御悔(おくやみ)」 「御仏前(ごぶつぜん)」 | 白無地×白黒の水引 蓮の描かれた封筒 |

| キリスト教式(キリスト教) | カトリック 「御花料(おはなりょう)」 「御ミサ料(おみさりょう)」 プロテスタント 「御花料(おはなりょう)」 「献花料(けんかりょう)」 「弔慰料(ちょういりょう)」 | ユリや十字架の描かれた封筒 白無地の封筒 水引なし |

| 神式(神道) | 「御神前(ごしんぜん)」 「御玉串料(おたまぐしりょう)」 「御榊料(おさかきりょう)」 | 白無地×双銀の水引 |

| 無宗教・不明 | 「御香料(ごこうりょう)」 「御香資(ごこうし)」 | 白無地×白黒の水引 |

外袋の水引の上段には、香典を贈る名目として表書きを書きます。

表書きは、故人・喪家の信仰している宗教にあわせて書くこと。仏教なら「御霊前」や「御香典」、キリスト教なら「御花料」、神道なら「御神前」など、宗教によって書き方が違います。

もし故人の宗教がわからないようであれば、「御香料」「御香資」と書くのが無難です。

名前

| 人数 | 外袋の名前の書き方 |

|---|---|

| 個人(1人) | 会葬者本人のフルネーム |

| 夫婦(2人) | 夫のフルネーム+妻の名前 |

| 3人まで | 全員のフルネーム(目上の方から順番に) |

| 4人以上 | 代表者のフルネーム+外一同 |

| 会社(団体) | 会社名+代表者のフルネーム 会社名+代表者のフルネーム+外一同 会社名+部署のフルネーム+一同 |

外袋の水引の下段には、香典を送る人の名前を書きます。

個人であれば中心にフルネームを、夫婦であれば夫のフルネームの横に妻の名前を書き添えましょう。

また葬儀に複数人で参列するときは連名で香典を出します。連名の場合は3人以下と4名以上で書き方が変わるので注意が必要。

3人以下であれば、全員分の名前を香典袋に記載して問題ありません。表書きの下に一番目上の方の名前を書き、そこから左へ目上の方から順に名前を書いていきます。

香典を4人以上で出す場合は、「会社名+代表者のフルネーム+外一同」と書くこと。

くわえて、誰が香典を入れたのかわかるように別紙に記載します。書き方は、表書きと同様に目上の方から順に住所・氏名・金額を書いてください。立場が同列の場合は、五十音順にします。

中袋(金額・住所・名前)

| 常用漢字 | 大字 |

|---|---|

| 一 | 壱 |

| 二 | 弐 |

| 三 | 参 |

| 五 | 伍 |

| 十 | 拾 |

| 千 | 阡(仟) |

| 万 | 萬 |

| 円 | 圓 |

香典袋には、外袋とは別に、お金を包む中袋(中包み)が付属しています。

中袋は、表面に香典の金額を、裏面に会葬者の住所と名前を記載するのがマナーです。

中袋の記載で注意したいのは、香典金額の書き方。

数字の改ざんを防ぐために、「大字」と呼ばれる旧字体で記載します。「参、伍、拾、阡(仟)、萬」など、包む金額にあわせて大字を使って記入しましょう。

香典を書くときは薄墨が基本

香典を書くときは薄墨の筆ペンや毛筆で記載してください。薄墨には、「突然の訃報で墨をする時間がなかった」「涙で墨がにじんでしまった」などの意味があります。

香典をボールペンや鉛筆で書くのはタブーなので、薄墨の筆ペンを事前に用意しておくと、いざというときも慌てずに済みますよ。

香典の入れ方・包み方

香典には、お札の入れ方や持参する際の包み方にもマナーがあります。

香典のお札は、中袋の表側に対して裏側にして、肖像画が下を向くように入れること。お札の肖像画を下に向けることで、故人への追悼の意を込めています。

また香典を持参する際は、封筒のままでなく、袱紗(ふくさ)と呼ばれる布に包むのがマナー。薄紫色や藍色、灰色など、寒色系の袱紗を用意して、左開きになるよう香典を包んでください。

暖色系の袱紗を選んだり、右開きに畳んだりすると弔事にふさわしくないので、避けてください。

香典の渡し方

- 受付を済ませたら、袱紗を取り出す

- 右手に袱紗を置き、左手で香典を取り出す

- 袱紗を受付台などに置く

- 相手に表書きが見えるよう、香典を反時計回りに回す

- お悔みの言葉を述べる

- 両手を添えて香典を差し出すか、香典盆の上に置く

香典は、通夜・葬儀会場の受付で遺族へ渡すのが一般的。

お悔みの言葉を添えて、必ず両手で香典を渡すのがマナーです。忙しいご遺族に配慮して、「このたびはご愁傷さまです」「御霊前にお供えください」と簡潔に弔意を伝えましょう。

葬儀に参列できないときは?香典・弔電・供花を送る

葬儀に参列できないときは、香典・弔電・供花を配送することで、遺族にお悔やみの気持ちを伝えられます。それぞれの方法とマナーを紹介するので、あわせて確認しておきましょう。

香典を郵送する方法とマナー

香典を郵送するときは、必ず「現金書留」でなければなりません。

香典袋に手紙を添えて現金書留封筒に入れ、郵便局の窓口から発送します。

通夜・葬儀当日に間に合うのであれば、会場に直接香典を郵送してOK。念のため、会場に電話で香典を郵送して問題ないか確認しておくと安心です。封筒の宛先には「斎場名(〇〇斎場)+喪家名(〇〇家)+喪主名(〇〇様)」と書き、日付指定をして発送してください。

弔電を送る方法とマナー

| 電話(電報115) | インターネット | |

|---|---|---|

| 申し込み方法 | 局番なしのダイヤル「115」に電話 | 各種サービスサイトのWebフォームから依頼 |

| 受付時間 | 8時~19時(年中無休) | 24時間(年中無休) |

| 特長・メリット | 14時までの申し込みで当日中に手配可能 オペレーターに弔電について相談できる | 14時までの申し込みで当日中に手配可能 24時間いつでも申し込みできる 自分のペースで弔電の台紙や文言を選べる |

弔電は、電話(電報115)、もしくはインターネットで手配します。

弔電は通夜・葬儀で読み上げられるかもしれないので、訃報を受けたら速やかに手配すること。遅くとも会式の3~5時間前までに、会場に届くようにしてください。

以前は電話が一般的でしたが、最近はインターネットで弔電を申し込む方が増えています。

スマホやパソコンから手軽に手配できますし、文例が記載されているのでメッセージの内容にも困りません。台紙の種類が豊富で、線香やお花のセットもあるため、一度利用してみるのがオススメです。

供花を贈る方法とマナー

- 葬儀社・葬儀会場に依頼する

- 花屋に注文する

- インターネットで手配する

供花の手配は、葬儀社(葬儀場)、花屋、インターネットの3つの方法があります。

どの方法でも、供花を贈る前に遺族に確認をとるのが重要。会場の大きさによっては供花が置けないかもしれませんし、故人の宗教・宗派にあわせたお花を選ぶ必要があるからです。

遺族に確認をとって問題なければ、お好きな方法で供花を手配して問題ありません。弔電と同様に、供花もインターネットで手配するのがオススメ。写真があるのでお花のイメージがつきやすいですし、料金も明確で予算にあわせやすいです。

香典の相場金額のよくある質問

香典の相場金額はいくら?

香典の金額は、故人と関係性が近いほど上がり、遠いほど下がるのが一般的です。

鎌倉新書が実施した第6回お葬式に関する全国調査によると、香典の金額でもっとも高額なのは「自分の親」で平均5.5万円。次いで「配偶者の親」で平均5.4万円となっています。

また「自分の祖父母」は平均2.8万円、「配偶者の祖父母」は平均2.7万円。「自分の兄弟・姉妹」は平均3.5万円、「配偶者の兄弟・姉妹」は平均3.1万円でした。ただ身内の葬儀の場合、「参列したが香典は包んでいない」と回答する方も多く、立場や葬儀の形式によって香典の有無や金額が変わるので、注意してください。

会社の上司や同僚、部下、友人・知人などの香典は、平均1.2万円~1.3万円で1万円前後が相場です。

お香典で包んではいけない金額は?

4や9のつく金額は「死」や「苦」を連想させるのでタブー。また偶数の金額も「割り切れる=故人と縁が切れる」と捉えられるため、好まれていません。ただし、香典で2万円を包むのは、認められている地域もあるようです。

会社の上司が亡くなったときの香典金額は?

葬儀によって香典の要不要や金額は異なりますが、5,000円~1万円程度を包む方が多いようです。

親戚が亡くなったときの香典金額は?

いとこや叔父、叔母など、親戚が亡くなったときのお香典は「1万円~2万円未満」が相場になります。

「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」データ利用について

- 当記事データの無断転載を禁じます。著作権は株式会社鎌倉新書または情報提供者に帰属します。

- 調査データ提供の利用規約はこちらからご覧ください。