香典は本来、通夜・葬儀に持参するのが礼儀です。ただ参列できないときは、香典を郵送するのもひとつの方法。ルールやマナーを守って香典を送れば、遺族へお悔やみの気持ちをきちんと伝えられます。

この記事では、香典を郵送する方法やマナー、同封する手紙の例文などをまとめて解説します。

目次

そもそも香典は郵送していいの?

香典はお葬式で故人のために供える金品のこと。遺族への支援や気遣いの意味も含まれていて、仏教だけでなく、キリスト教や神道にも同じような風習があります。

葬儀に参列できないときは、弔電や供花を送るのが一般的ですが、香典を郵送してもマナー違反ではありません。遠方にお住まいだったり、仕事の都合があったり、コロナウィルスの感染が心配だったり…。事情があって葬儀に参列できない場合は、香典を郵送して遺族へお悔やみの気持ちを伝えましょう。

香典を郵送する方法と必要なもの

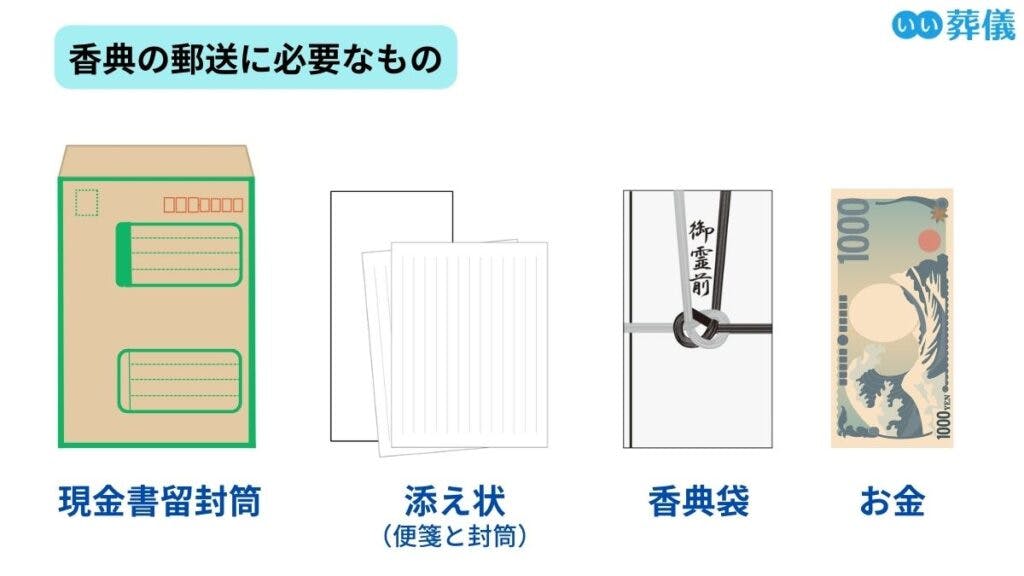

香典は、必ず「現金書留」で郵送しなければなりません。お金を香典袋に包んだあと、添え状(手紙)と一緒に、現金書留封筒へ入れて郵便局の窓口から発送します。普通郵便や宅配便で郵送したり、現金書留封筒に直接お金を入れたりするのはNGです。

現金書留封筒、添え状(便箋と封筒)、香典袋、お金の4つを忘れず用意し、ルールとマナーを守って香典を郵送してください。

香典の郵送にかかる費用

香典を郵送する際は、香典以外に、現金書留封筒と利用料が必要になります。

現金書留封筒の売値は21円。また利用料は、1万円以内の郵送で基本料金+435円です。1万円以降は5千円ごとに10円加算されていき、上限は50万円になっているので、事前に確認しておきましょう。

料金参照元:書留 | 日本郵便株式会社

香典を郵送する宛先とタイミング

通夜・葬儀当日に郵送する場合

通夜・葬儀まで日があり、当日に間に合う場合は、会場に直接香典を郵送します。できるだけ余裕をもって、会場に日付指定で送るのが確実。また現金書留の受け取りに対応していない斎場もあるため、事前に電話で確認しておきましょう。

斎場に香典を送る際の宛先は「斎場名(〇〇斎場)+喪家名(〇〇家)+喪主名(〇〇様)」と書き、喪主がわからない場合は「喪家名(〇〇家)+ご遺族様」宛に送ります。

葬儀後に郵送する場合

葬儀がすぐ執り行われる場合は、斎場に送っても間に合わないため、葬儀後に喪主宛に郵送します。葬儀の直後は忙しく、現金書留の受け取りが難しいかもしれないので避けた方が賢明。反対に遅すぎると、香典返しをまとめて送れないなど遺族の負担になってしまいます。

喪主宛に香典を郵送する場合は、葬儀後2~3日から1週間を目安に手配しましょう。また、受け取り損ねることがないよう、遺族に前もって連絡しておくと安心です。

香典を郵送する封筒の入れ方

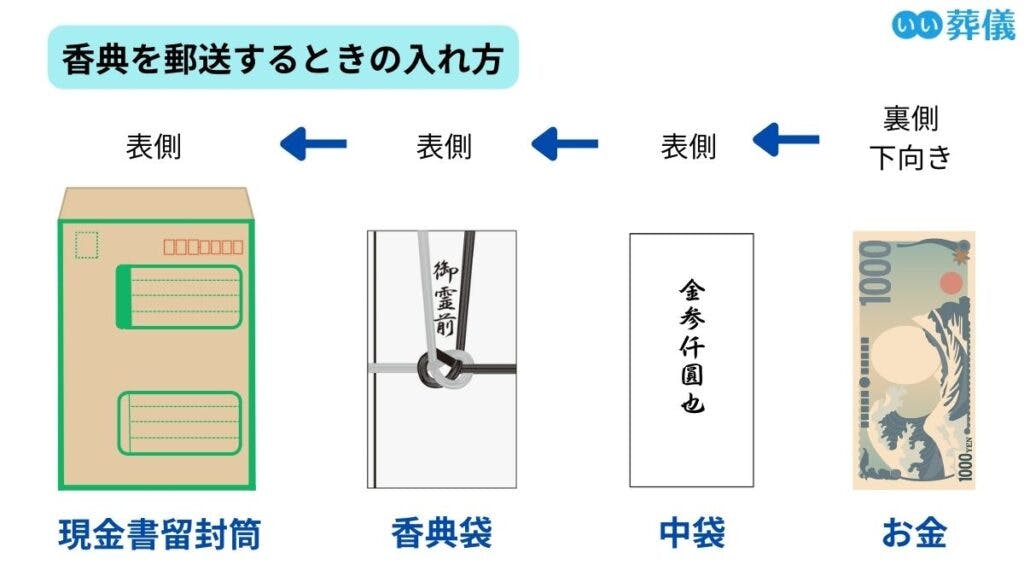

- 中袋の表面に対して、お金を裏側・下向きに入れる

- 香典袋の表面に対して、中袋が表向きになるよう入れる

- 現金書留封筒の表面に対して、香典袋が表向きになるよう入れる

香典を郵送する際は、お金や封筒の入れ方にも気を付けましょう。基本的には封筒の表側に対して、中身も表向きになるように入れていきます。ただ香典に包むお金は、裏側にして、肖像画を下向きに入れるのがマナーです。

また現金書留封筒は、さまざまなサイズが用意されています。必ず香典袋が入る大きさの現金書留封筒を用意してください。

香典を郵送するときの手紙(添え状)の書き方

香典を郵送するなら、手紙(添え状)を同封すること。

本来香典は、「この度はご愁傷様でした」といったお悔やみの言葉と一緒に遺族へ手渡しします。香典を郵送する際も、手紙で遺族への配慮を伝えるとより丁寧です。

香典に添えるお悔やみの手紙では、時候の挨拶と「拝啓・敬具」「謹啓・謹白」などの頭語・結語は不要。

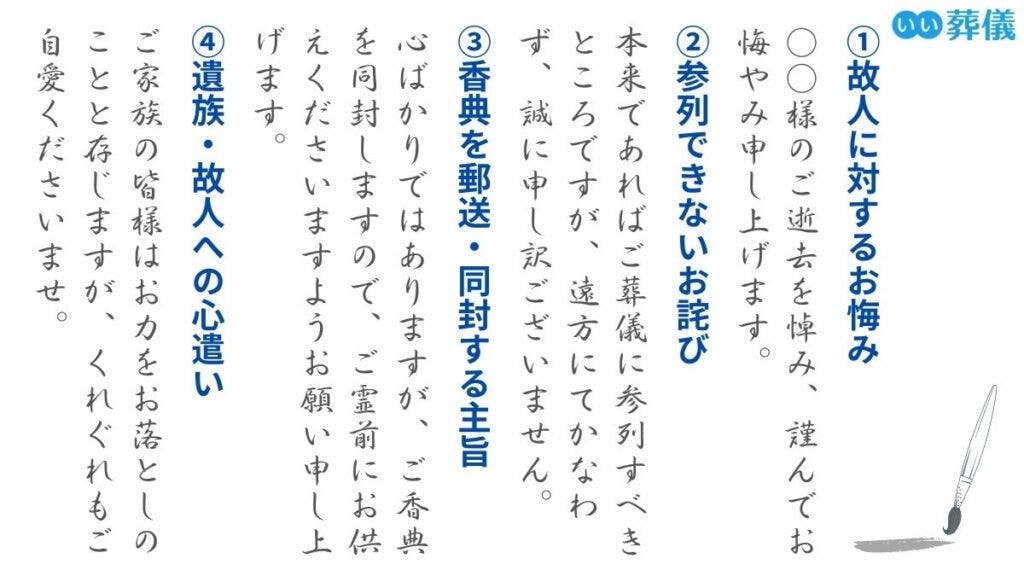

①故人に対するお悔やみ

②葬儀・告別式に参列できないお詫び

③香典を郵送・同封する主旨

④遺族・故人への心遣い

(喪主と面識がない場合)故人との関係性

この4つの要素(必要があれば5つ)を順番にまとめてください。ちなみに、③と④は順番を入れ替えても問題ありません。

お悔やみの手紙では長々と文章を書く必要はないので、ポイントをおさえて簡潔にまとめましょう。

①故人に対するお悔やみ

香典と一緒に送る添え状では、季節の挨拶や頭語・結語を省略して、最初から故人に対するお悔やみの言葉を書きます。

②葬儀・告別式に参列できないお詫び

続いて、葬儀・告別式に参列できないことを詫びる文章を書きましょう。

「本来なら葬儀に参列すべきところですが」「本来であればすぐに駆けつけたいところですが」などの言葉を添えて、不本意な欠席であることを伝えると好印象です。

③香典を郵送・同封する主旨

添え状の主旨である、香典を郵送・同封する旨を伝えてください。「心ばかりであること」を書き添えつつ、「ご霊前にお供え」いただくようお願いする文章にしましょう。

④遺族・故人への心遣い

最後に、遺族への心遣いや故人を悼む言葉を入れて手紙をまとめましょう。

遺族の悲しみに寄り添い、心身を気遣うような言葉を選ぶのが大切です。葬儀・告別式に参列できないぶん、弔意を込めて文章を書いてください。

(喪主と面識がない場合)故人との関係性

もし喪主と面識がないのであれば、故人と自分の関係性も書き添えておくのがベター。「職場の同僚」「大学の同級生」などと明記しておくことで、遺族側も安心して香典を受け取れます。

故人との関係性は、流れに沿っていれば、手紙のどの部分に書いても問題ありません。

香典に添える手紙の注意点

- 縦書き・白無地の便箋1枚にまとめる

- 二重封筒は使わず、一重封筒に入れる

- 薄墨もしくは黒いインクのペンで書く

- 季節の挨拶や頭語、結語は書かない

- 忌み言葉・重ね言葉を使わない

香典に添える手紙には、書き方以外にも気を付けたいマナーがあります。ここでは、注意すべき5つのポイントを一つひとつ解説します。

縦書き・白無地の便箋1枚にまとめる

手紙を書くときは、縦書き・白無地の便箋を選ぶのが基本。薄い灰色や藤色、シンプルな絵柄の便箋なども使えますが、弔事にふさわしいか迷うのであれば、白無地が無難です。

また香典に添える手紙は、便箋1枚にまとめてください。便箋を2枚使うのは「不幸が重なる・繰り返す」ことを連想させるため、避けるのがマナーです。1枚にまとめられるのであれば、普通サイズの便箋ではなく、一筆箋でも問題ありません。

二重封筒は使わず、一重封筒に入れる

書いた手紙は、通常の便箋なら三つ折り、一筆箋なら折らずに封筒に入れます。

手紙を入れる封筒は、必ず一重封筒にしてください。中身が透けないよう二重構造になっている封筒もありますが、便箋と同様に「不幸が重なる・繰り返す」と連想することからタブーとされています。

ちなみに、現金書留封筒へ香典袋と手紙の封筒を2つ入れるのはマナー違反ではありません。むしろ手紙を封筒に入れない方が、失礼に当たる可能性があるので避けましょう。

薄墨もしくは黒いインクのペンで書く

お悔やみの手紙は、香典と同様、薄墨の毛筆や筆ペンで書くのが本来のマナー。

薄墨には、「悲しみの涙で墨が薄くなってしまった」「突然の訃報で墨をする時間がなかった」といった意味が込められています。マナーに沿っているのはもちろん、遺族により強く追悼の意を伝えられるでしょう。

ちなみに、黒いインクのペンや万年筆を使用しても問題ありません。黒以外のインクや鉛筆、ボールペンで手紙を書くのは控えてください。

季節の挨拶や頭語、結語は書かない

一般的な手紙であれば、「〇〇の候」「〇〇のみぎり」「拝啓・敬具」「謹啓・謹白」などの挨拶を書き添えるのがマナー。

ですが香典に添える手紙には、季節の挨拶や頭語・結語を書きません。書き方でも説明していますが、定型の挨拶は省略し、お悔やみの言葉から簡潔に書き出しましょう。

忌み言葉・重ね言葉を使わない

| 忌み言葉の例 | 重ね言葉の例 |

| 散る、去る、放す、切る、消える、終える、 無くす、落ちる、再び、忙しい、追って、 続いて、浮かばれない、生きているころ | 重ね重ね、次々、度々、段々、色々、 またまた、ますます、いよいよ、 わざわざ、ときどき、くれぐれも |

忌み言葉とは、「不幸が重なる・繰り返す」ことを連想させる言葉。また重ね言葉は、繰り返しや連続を意味するため、弔事で使うのは縁起が悪いとされています。

通夜・葬儀ではもちろん、お悔やみの手紙でも忌み言葉・重ね言葉は避けるのがルール。うっかり使ってしまうと、遺族を傷つけたり不快に思われたりするかもしれません。手紙を書いたあとは、忌み言葉・重ね言葉を使っていないか、念のため読み直すのが安心です。

【短い例文あり】香典と一緒に送る手紙の文例

通夜・葬儀に参列できない場合

このたびは、〇〇様ご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。本来であればすぐにでも駆けつけたいところですが、遠方のためかなわず、誠に申し訳ございません。心ばかりでございますが、同封したものをご霊前にお供えいただければと存じます。

ご家族様におかれましては、お力落としのことと存じますが、ご自愛くださいませ。略儀ながら書中にて、心よりご冥福をお祈り申し上げます。

コロナの影響で葬儀に参列できない場合

このたびは、〇〇様の突然のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。本来であればご葬儀に参列すべきところですが、昨今の状況からご遠慮した次第でございます。

ご家族様の悲しみはいかばかりかと拝察しますが、くれぐれもご自愛くださいませ。心ばかりのものですが、香典を同封しますので、ご霊前にお供えいただければと存じます。

葬儀後に故人の訃報を知った場合

〇〇様の訃報を受け、驚きと悲しみを深くしております。〇〇様が亡くなられたことを存じ上げず、ご弔問にもお伺いせず、大変申し訳ありませんでした。遅ればせながら〇〇様のご冥福をお祈り申し上げます。心ばかりのものを同封しましたので、ご霊前にお供えいただければと存じます。

突然のことで、ご家族様の悲しみはいかばかりかとお察し申し上げます。お力落としのことと存じますが、どうかご自愛くださいませ。

短い文章で簡潔にまとめる場合

〇〇様のご訃報に接し、ご家族様の悲しみを拝察しますとともに、心よりお悔やみを申し上げます。諸般の事情により、お伺いできない無礼をお許しください。

心ばかりのものを同封いたしましたので、ご霊前にお供えいただければと存じます。

香典の金額相場

| 関係性 | 平均金額* | 最も多い価格帯 | 2番目に多い価格帯 |

|---|---|---|---|

| 自分の親 | 5.5万円 | 参列したが香典は包んでいない | 10万円以上 |

| 自分の祖父母 | 2.8万円 | 参列したが香典は包んでいない | 5千円以上~2万円未満 |

| 自分の兄弟・姉妹 | 3.5万円 | 参列したが香典は包んでいない | 5千円以上~1万円未満 |

| 配偶者の親 | 5.4万円 | 参列したが香典は包んでいない | 5万円以上~10万円未満 |

| 配偶者の祖父母 | 2.7万円 | 参列したが香典は包んでいない | 5千円以上~1万円未満 |

| 配偶者の兄弟・姉妹 | 3.1万円 | 参列したが香典は包んでいない | 1万円以上~2万円未満 |

| 上司 | 1.3万円 | 5千円以上~1万円未満 | 5千円未満 |

| 同僚 | 1.2万円 | 5千円未満 | 5千円以上~1万円未満 |

| 部下 | 1.3万円 | 5千円未満 | 5千円以上~1万円未満 |

| 友人・知人 | 1.2万円 | 5千円以上~1万円未満 | 5千円未満 |

香典の金額は、故人と関係性が近いほど上がり、遠いほど下がるのが一般的です。

鎌倉新書が実施した第6回お葬式に関する全国調査によると、香典の金額でもっとも高額なのは「自分の親」で平均5.5万円。次いで「配偶者の親」で平均5.4万円となっています。

また「自分の祖父母」は平均2.8万円、「配偶者の祖父母」は平均2.7万円。「自分の兄弟・姉妹」は平均3.5万円、「配偶者の兄弟・姉妹」は平均3.1万円でした。ただ身内の葬儀の場合、「参列したが香典は包んでいない」と回答する方も多く、立場や葬儀の形式によって香典の有無や金額が変わるので、注意してください。

会社の上司や同僚、部下、友人・知人などの香典は、平均1.2万円~1.3万円で1万円前後が相場です。

香典の相場金額を目安にしながら、地域の高齢者や家族に相談していくら包むか決めるのもよいでしょう。

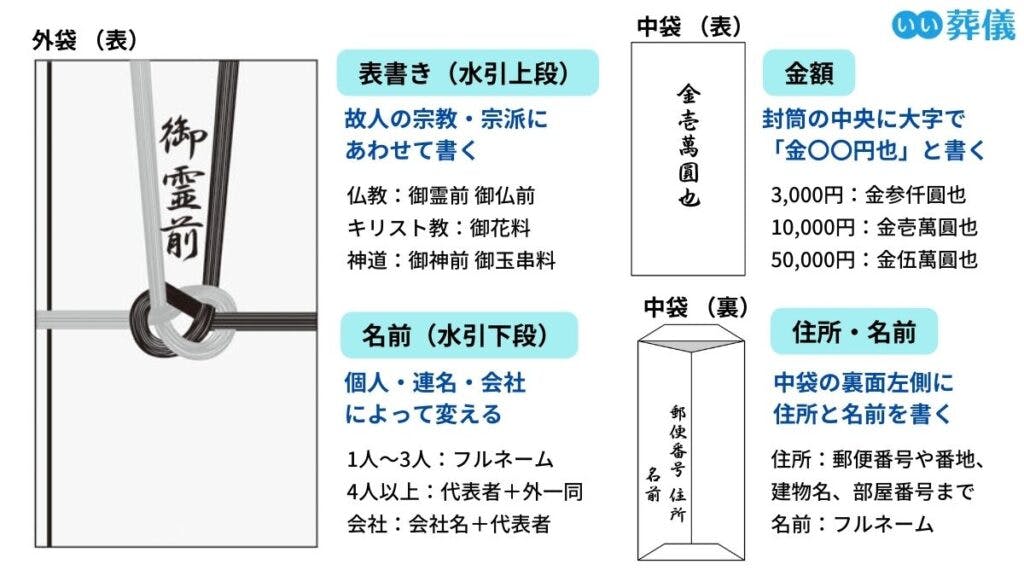

香典袋の選び方・書き方

香典袋は、水引のついた外袋に「表書き・名前」、お金を入れる中袋に「金額・名前・住所」を書きます。香典袋の選び方とあわせて、それぞれの書き方をまとめるので確認しておきましょう。

香典の外袋

| 宗教・宗派 | 表書き | 香典袋 |

| 仏式(仏教) | 「御霊前(ごれいぜん)」 「御香料(ごこうりょう)」 「御香典(ごこうでん)」 「御悔(おくやみ)」 「御仏前(ごぶつぜん)」 | 白無地×白黒の水引 蓮の描かれた封筒 |

| キリスト教式(キリスト教) | カトリック 「御花料(おはなりょう)」 「御ミサ料(おみさりょう)」 プロテスタント 「御花料(おはなりょう)」 「献花料(けんかりょう)」 「弔慰料(ちょういりょう)」 | ユリや十字架の描かれた封筒 白無地の封筒水引なし |

| 神式(神道) | 「御神前(ごしんぜん)」 「御玉串料(おたまぐしりょう)」 「御榊料(おさかきりょう)」 | 白無地×双銀の水引 |

| 無宗教・不明 | 「御香料(ごこうりょう)」 「御香資(ごこうし)」 | 白無地×白黒の水引 |

香典袋の種類と表書きは、喪家・故人の宗教にあわせるのがマナーです。

仏式では、白無地で白黒の水引がついた香典袋を選びましょう。表書きは「御霊前」や「御香典」と書くのが一般的です。ただし浄土真宗では、人は亡くなってすぐ仏になるとされているため、「御仏前」と書くようにしてください。

キリスト式の香典は、ユリや十字架の書かれた封筒で用意すること。カトリックは「御ミサ料」、プロテスタントは「献花料」などと書きますが、両方で使える「御花料」を選ぶのが無難でしょう。また神式は、白無地×双銀の水引がついた香典袋に「御神前」「御玉串料」と書きます。

表書きの下、水引の下段には、香典を送る人の名前をフルネームで記入しましょう。3名までの連名であれば、全員のフルネームを書いて問題ありません。4名以上で香典を出す場合は、「代表者の名前+外一同」と書き、全員分の名前と住所を書いた用紙を香典袋に入れてください。

香典の中袋

| 常用漢字 | 大字 |

| 一 | 壱 |

| 二 | 弐 |

| 三 | 参 |

| 五 | 伍 |

| 十 | 拾 |

| 千 | 阡(仟) |

| 万 | 萬 |

| 円 | 圓 |

香典の中袋は、表側に金額、裏側に名前と住所を記載します。

名前と住所は通常通り書けば問題ないですが、注意したいのが金額。香典の金額は、旧字体である「大字」で「金〇〇圓也」と書くのが決まりです。上の表を参考にして、香典に包んだ金額を必ず大字で書いてください。

香典のお金の入れ方

香典を郵送するときは、お札を入れる向きにも気を付けましょう。

お札には向きがあり、人物が描かれている方が表、描かれていない方が裏。また縦にしたとき、人物が描かれている方が上、描かれていない方が下となります。

香典を入れるときは、袋の表面に対して「裏側・下向き」に入れるのがマナーです。肖像画の顔を見せない=悲しくうつむいているとして、故人へのお悔やみや追悼の意を示します。

香典袋の注意点とマナー

香典袋には、選び方や書き方、お札の向き以外にもさまざまなマナーがあります。せっかく香典を郵送してお悔やみを伝えても、香典袋のマナーが守られていないとご遺族の心象はよくありません。香典を送る前に、基本的なマナーを把握しておいてください。

香典袋は薄墨で書く

手紙と同様、香典袋の表書きや氏名は、薄墨で書くようにしましょう。

毛筆を用意するのは難しいかもしれませんが、薄墨の筆ペンはコンビニエンスストアや文具店で簡単に手に入ります。いざというとき慌てないよう、1本購入しておくと安心です。

新札とボロボロのお札は包まない

香典では、新札とボロボロのお札は包まないようにしてください。

新札は事前に銀行で両替する必要があるため、「不幸を予期していた」「前もって準備していた」といった悪い印象を与えかねません。もし手元に新札しかない場合は、真ん中に折り目をつけてから、香典袋に入れるとよいでしょう。

また、破けていたり汚れていたり、あまりにもボロボロなお札を包むのも失礼にあたります。ある程度の使用感は問題ありませんが、遺族が不快に思うような古いお札は避けた方が無難です。

お札の枚数・合計額の頭は1,3,5,10にする

香典に入れるお札の枚数・合計額は、1・3・5などの奇数にします。割り切れてしまう偶数は「別れ」や「縁が切れる」ことを連想させ、縁起が悪い数字。あわせて「死」や「苦」を連想させる4・9も避けた方がよいとされている数字です。

ちなみに10は偶数ですが、10万円を香典で包むのはマナー違反にはなりません。

入れるお札の種類は統一する

複数のお札を香典に包む場合は、種類を統一しましょう。

たとえば、5千円を包むのであれば、千円札5枚か5千円札1枚。3万円包むのであれば、1万円札を3枚用意してください。

違う種類のお札が入っていると、遺族が香典金額を確認する際に間違える原因になります。同時に、可能であれば少ない枚数にしてあげた方が、遺族の負担を減らせるでしょう。

弔電・供花の手配方法

前述した通り、葬儀に参列できないときは、弔電・供花を届けるのが一般的。香典の郵送方法とあわせて、弔電・供花の手配方法も確認しておきましょう。

弔電の送り方

| 電話(電報115) | インターネット | |

|---|---|---|

| 申し込み方法 | 局番なしのダイヤル「115」に電話 | 各種サービスサイトのWebフォームから依頼 |

| 受付時間 | 8時~19時(年中無休) | 24時間(年中無休) |

| 特長・メリット | 14時までの申し込みで当日中に手配可能 オペレーターに弔電について相談できる | 14時までの申し込みで当日中に手配可能 24時間いつでも申し込みできる 自分のペースで弔電の台紙や文言を選べる |

弔電とは、お悔やみの気持ちを伝える電報のこと。葬儀・告別式で遺族に読み上げられることが多いため、式の前日に送るのが基本です。

弔電の送り方は、電話でダイヤル「115」にかけるか、スマホやパソコンからインターネット弔電サービスに依頼するかの2通り。葬儀の日時と住所、電話番号をはじめ、故人・喪主の名前や宗教などの情報が必要になるため、あらかじめ確認しておきましょう。

供花の贈り方

- 葬儀社・葬儀会場に依頼する

- 花屋に注文する

- インターネットで手配する

供花とは、故人や遺族に弔意を示すために、祭壇に供えるお花のこと。祭壇に飾り付けられるため、通夜・葬儀の開始3時間前までに届いているのが理想です。

供花の手配方法は、葬儀社もしくは葬儀会場、花屋、インターネットサービスの3通り。故人の宗教や葬儀の規模をふまえて、好きな方法で供花を手配しましょう。

葬儀社や葬儀会社に依頼するのが一般的ですが、最近はインターネットサービスを利用する方も増えています。パソコンやスマホから手軽に手配できますし、料金が明確にわかっているので予算にあわせて用意できるのが魅力です。

香典の郵送に関するよくある質問

香典を郵送する方法と手順は?

- 現金書留封筒、手紙(便箋と封筒)、香典袋、お金を用意する

- 手紙と香典を用意し、現金書留封筒へ入れる

- 郵便局の窓口から「現金書留」「日時指定」で発送する

香典は現金を包むため、必ず「現金書留」で郵送します。お金を香典袋に包んだら、手紙と一緒に現金書留封筒へ入れ、郵便局の窓口から発送。葬儀当日に間に合えば斎場へ、間に合わなければ喪主の家へ日付指定で郵送してください。

香典と一緒に送る手紙の書き方は?

①故人に対するお悔やみ

②葬儀・告別式に参列できないお詫び

③香典を郵送・同封する主旨

④遺族への心遣いと故人の冥福を祈る言葉

(喪主と面識がない場合)故人との関係性

この4つ(必要であれば5つ)をまとめて、簡潔に文章をまとめてください。

香典を郵送するときのマナーは?

- 縦書き・白無地の便箋1枚にまとめる

- 二重封筒は使わず、一重封筒に入れる

- 薄墨もしくは黒いインクのペンで書く

- 季節の挨拶や頭語、結語は書かない

- 忌み言葉・重ね言葉を使わない

などが、香典を郵送するときの主なマナーです。また香典の金額や香典袋の書き方、お金の入れ方などは、一般的な香典のマナーと同じです。

「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」データ利用について

- 当記事データの無断転載を禁じます。著作権は株式会社鎌倉新書または情報提供者に帰属します。

- 調査データ提供の利用規約はこちらからご覧ください。