戒名とは、仏様の世界における故人の名前。仏式では、戒名を授からないと葬儀をあげられなかったりお墓に納骨できなかったりします。戒名の正しい意味や付け方、かかる値段などを把握しておくと、いざというときに役立つかもしれません。

そこでこの記事では、戒名の意味や宗派別のランク、お布施の相場などを解説します。

目次

戒名とは

戒名(かいみょう)とは、仏様の世界における故人の新しい名前のこと。

仏教修行で守るべき戒律を指す「戒(いましめ)」と、仏弟子としての名前を意味する「名(な)」から成り立ち、戒名の授与は仏門に入ることを意味します。

つまり戒名は「仏弟子(ぶつでし)」、つまり仏教徒の証として与えられる名前であり、故人だけでなく生前出家した人にも授けられます。

戒名を付ける理由

戒名を付ける理由は、出家していなくても、迷わず極楽浄土にたどり着くため。

仏教では、授けてもらった戒名で葬儀を行うと、極楽浄土へ導かれると考えられています。そのため、そもそも仏式では戒名の授与が必須となる葬儀が多いです。

また仏式のなかで、戒名を使わない宗派もあります。たとえば浄土真宗は戒律がないため、戒名ではなく「法名(ほうみょう)」。日蓮宗では「法号(ほうごう)」が授けられ、極楽浄土へ導かれます。

戒名の歴史と広がり

戒名は、仏教発祥の地であるインドではなく、中国に伝播してはじめて登場しました。日本には、中国から仏教と一緒に伝わったとされています。

現在使われている戒名は日本独自の文化で、登場したのは江戸時代。江戸時代に「檀家制度」ができたことで、檀家の証明として死後に戒名が授けられるようになりました。身分によって授かる戒名に差があり、高額なお金を支払って位の高い戒名を求める方もいたそうです。また日本で戒名が広がったのは、位牌とも関係があるといわれています。

戒名の基本構成とランク(位)

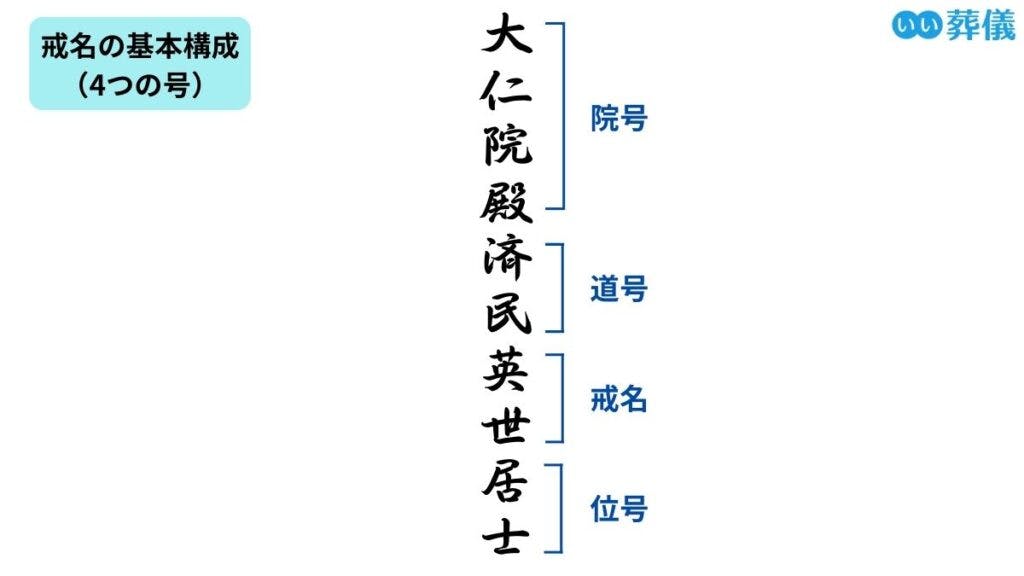

戒名の基本構成(4つの号)

戒名は、「院号」「道号」「戒名」「位号」、4つの号で構成されるのが基本です。

学者として有名な野口英世の戒名「大仁院殿済民英世居士」を例にすると、「大仁院殿」が院号、「済民」が道号、「英世」が戒名、「居士」が位号に該当します。

この4つの号を組み合わせた名前全体(10文字前後)を「戒名」と呼ぶのが一般的。ただ厳密にいうと、3番目の号「戒名」で表される、2文字の部分を戒名と呼びます。

戒名の号とランク(位)

戒名が2文字なのは、仏の世界は身分に関係なく、平等であることを表現しているから。

ただ「院号」と「位号」には、仏弟子の位階や性別を表す文字があり、ランク(位)や文字数が変わります。戒名にランクがあるのは、江戸時代の家制度・檀家制度を引き継いでいるのが要因。高貴な身分や生前の功績を子孫に伝えるために、戒名にランクが生まれたようです。

院殿号(いんでんごう)・院号(いんごう)

戒名の最高ランクは、「院殿号(いんでんごう)」に次いで「院号(いんごう)」です。

戒名の一番上につく号で、院殿号は「〇〇院殿」、院号は「〇〇院」とするのが一般的。「院」ではなく、「軒」や「庵」を付ける宗派もあります。

院殿号は、もともと天皇や位の高い貴族にだけ許されていた号。足利尊氏(等持院殿)が用いたあと、武家や大名が多く用いたとされています。本来であれば院号より下位ですが、文字数が多く豪華な印象なので、現代では院号より上位にされる場合が多いです。

一方の院号は、平安時代の嵯峨天皇が御所を「嵯峨院」と名付けたことからはじまった号。寺院の建立者の敬称に用いられたのが由来となり、戒名に使われるようになりました。現在でも、寺院に貢献した人や高い身分の人、功績を残した人などに与えられます。

道号(どうごう)

| 道号でよく使われる文字 | |

| 性格や趣味を表す文字 | 光、翁、老 |

| 場所や地域を表す文字 | 海、山、峰、峯、雲、月 |

| 住居を表す文字 | 宅、殿、斎 |

「道号(どうごう)」は、仏道を極めた僧侶につけられる尊称。「院殿号」「院号」の次に続くか、ない場合は一番上にくる号です。

道号はもともと本名の他につける別名であり、生前のペンネームを使う方もいます。現代では、故人の趣味や性格、特徴を表す漢字をつけて、個性を出すようになりました。なお道号は、水子・幼児・未成年者にはつけず、浄土真宗ではそもそも使いません。

戒名(かいみょう)

| 戒名でよく使われる文字 | |

| 生前の名前(俗名)の文字 仏様の名前や経典の文字 故人が尊敬する人に関連する文字 故人の生前の職業を連想する文字 先祖代々受け継いでいる文字 |

「戒名(かいみょう)」は、仏弟子となった証としてつけられる極楽浄土での名前。宗派によっては、戒名を「法号」や「法名」と呼びます。

戒名は、道号のあとに続く2文字を指し、生前の名前(俗名)から1文字、仏様や経典から1文字とるのが一般的です。その他、故人の尊敬する人や生前の職業から文字を選ぶ場合もあります。

位号(いごう)

| ランク | 男性の位号 | 女性の位号 |

|---|---|---|

| 上位 下位 | 大居士(だいこじ) | 清大姉(せいたいし) |

| 居士(こじ) | 大姉(たいし) | |

| 大禅定門(だいぜんじょうもん) | 大禅定尼(だいぜんじょうに) | |

| 禅定門(ぜんじょうもん) | 禅定尼(ぜんじょうに) | |

| 清信士(せいしんじ) | 清信女(せいしんにょ) | |

| 信士(しんじ) | 信女(しんにょ) |

「位号(いごう)」は、戒名全体の一番下につく号。

現代でいう敬称の「様」を意味していて、仏教徒としてのランク(位)を表します。

故人の社会貢献度や地位、信仰心などによって位がつけられ、さらに性別で名称がわけられるのが特徴。男性は侍を意味する「士」が、女性は姉・女を意味する「女」がつきます。

ほとんどの方が、下位の「信士(しんじ)」「信女(しんにょ)」を授かりますが、あくまで一般的な位号で地位や評価が低いわけではありません。

子どもの位号

| 年齢 | 男の子の位号 | 女の子の位号 |

|---|---|---|

| 死産 | 水子 | |

| 5歳以下 | 幼児・嬰児・孩児 | 幼女・嬰女・孩女 |

| 15歳以下 | 童子・大童子・禅童子 | 童女・大童女・禅童女 |

未成年の子どもの位号は、年齢と性別によって呼び名が変わります。

死産した子どもには「水子」が使われ、5歳以下は「嬰児・嬰女」「孩児・孩女」、15歳以下は「童子・童女」がよく用いられます。

ですが実際は、未成年で「信士」や「信女」を使うケースもあるため、ご家庭や菩提寺と相談して決めるのがよいでしょう。

宗派別:戒名一覧と付け方のルール

戒名は、宗派によって付け方が決まっています。なかでも浄土宗、浄土真宗、日蓮宗には独自のルールがあり、見ただけで宗派がわかる戒名も。

付け方のルールを交えながら、宗派別の戒名をご紹介します。

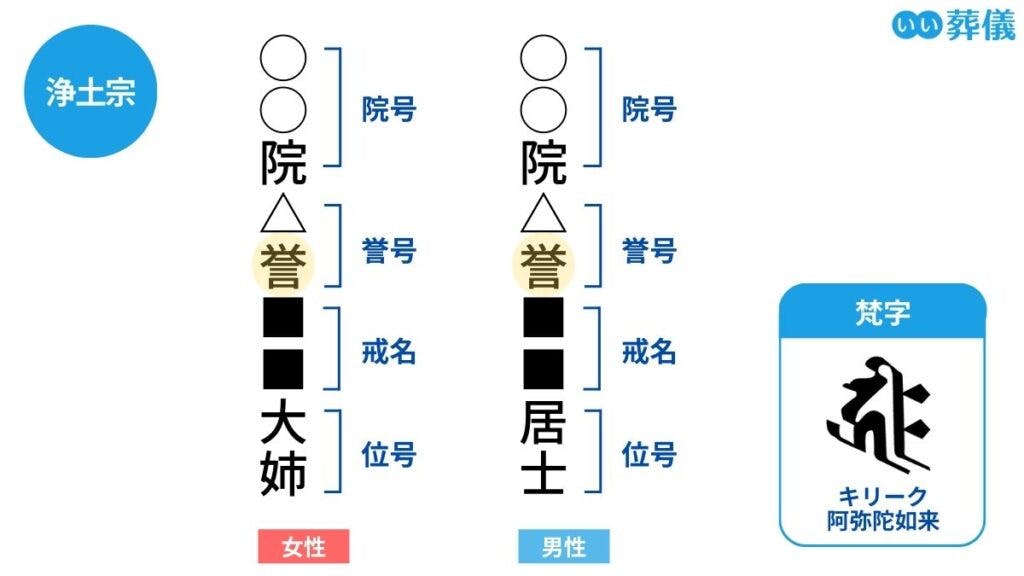

浄土宗

院号+誉号+戒名+位号

浄土宗では、道号の代わりに「誉号(よごう)」をつけるのが特徴です。

道号の部分に誉号が入り、2文字目に「誉」、または旧字の「譽」を使用します。

また位牌に戒名を刻む際は、一文字目に阿弥陀如来を表す「キリークの梵字」を入れる場合もあります。

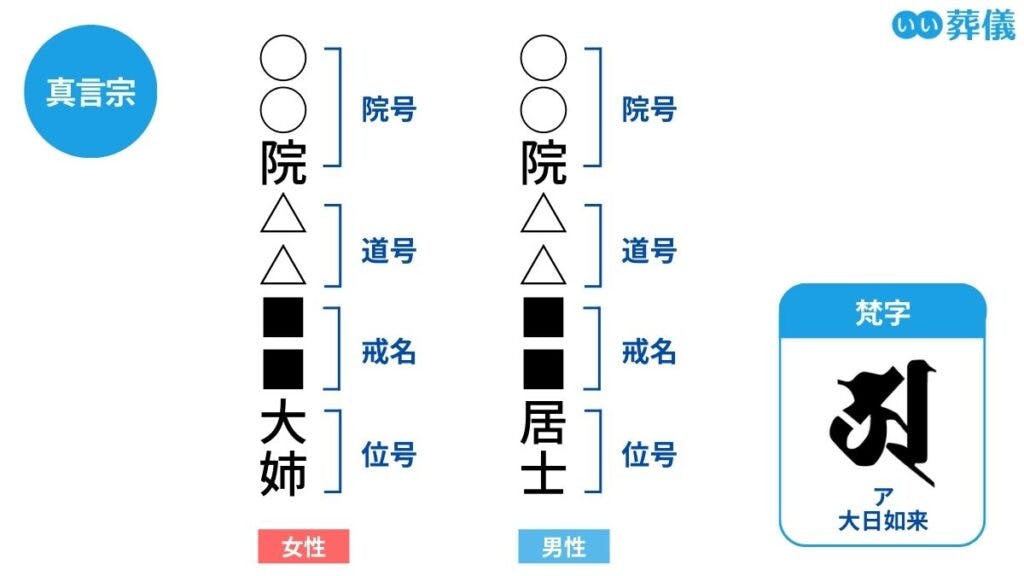

真言宗

アの梵字+院号+道号+戒名+位号

真言宗では、戒名の一文字目に「アの梵字」を記すのが特徴。「アの梵字」のあとに、基本構成である4つの号が続きます。

ちなみに梵字のはじまりである「ア」は、真言宗の仏である大日如来(だいにちにょらい)を示し、「アの梵字」は大日如来の仏弟子になったことを意味します。ただ幼児の戒名では、子どもを守る地蔵菩薩を表す「力の梵字」を使い、「アの梵字」は使われません。

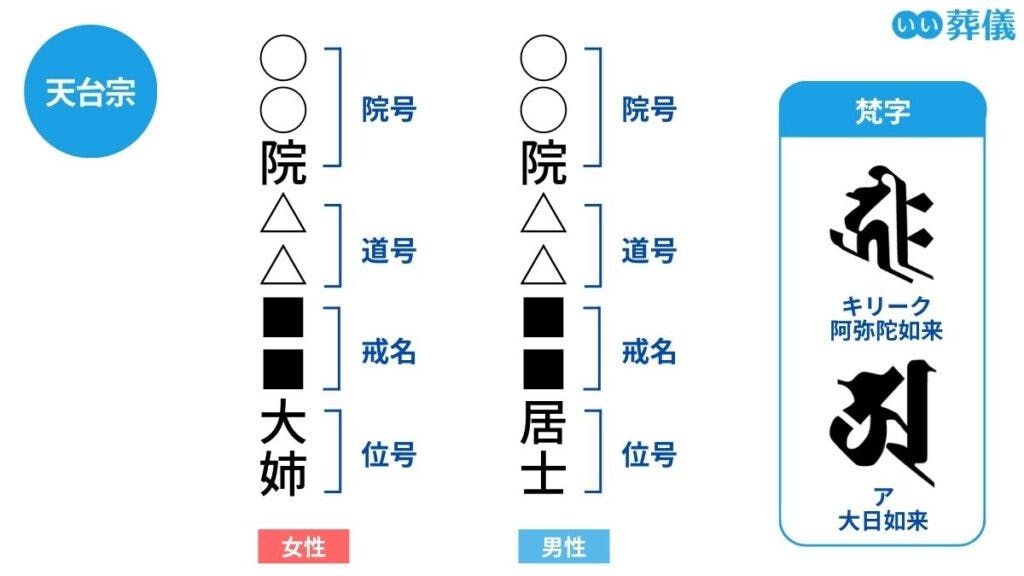

天台宗

院号+道号+戒名+位号

天台宗は、「院号+道号+戒名+位号」の基本的な構成の戒名がほとんど。

また戒名の一文字目に、大日如来を意味する「アの梵字」や阿弥陀仏を表す「キリークの梵字」が記される戒名もあります。

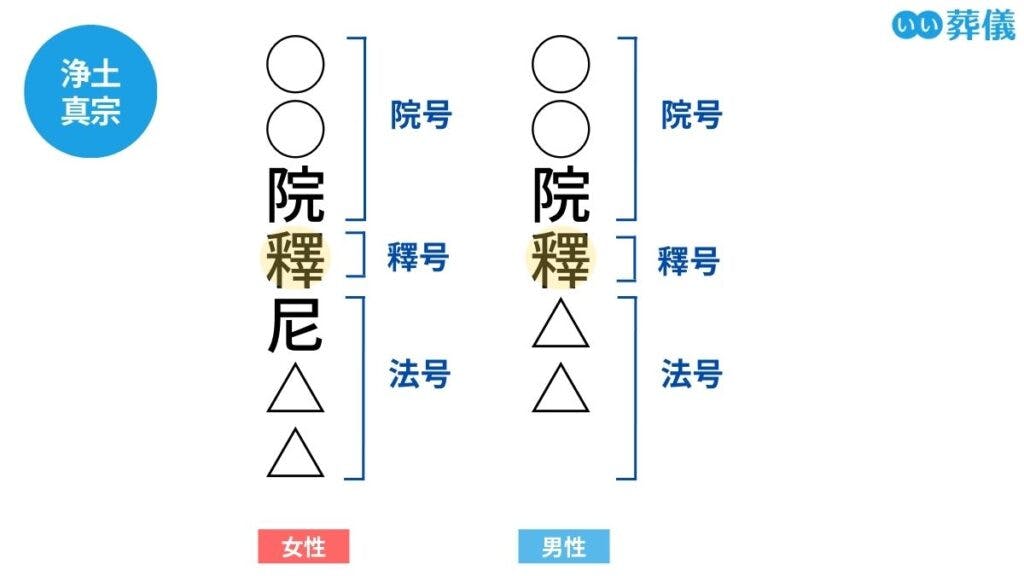

浄土真宗

院号+釋号+法号

浄土真宗では、戒名を「法名(ほうめい)」と呼び、「院号・釋号・法号」の6~7文字で構成されます。

位号がないのは、「阿弥陀如来のもとでは全員平等」という浄土真宗の教えに基づいているから。また法名の上に「釋(釈)号(しゃくごう)」をつけるのは、お釈迦様の弟子になるという意味です。男性は「釋(しゃく)」、女性は「釋尼(しゃくに)」をつけます。

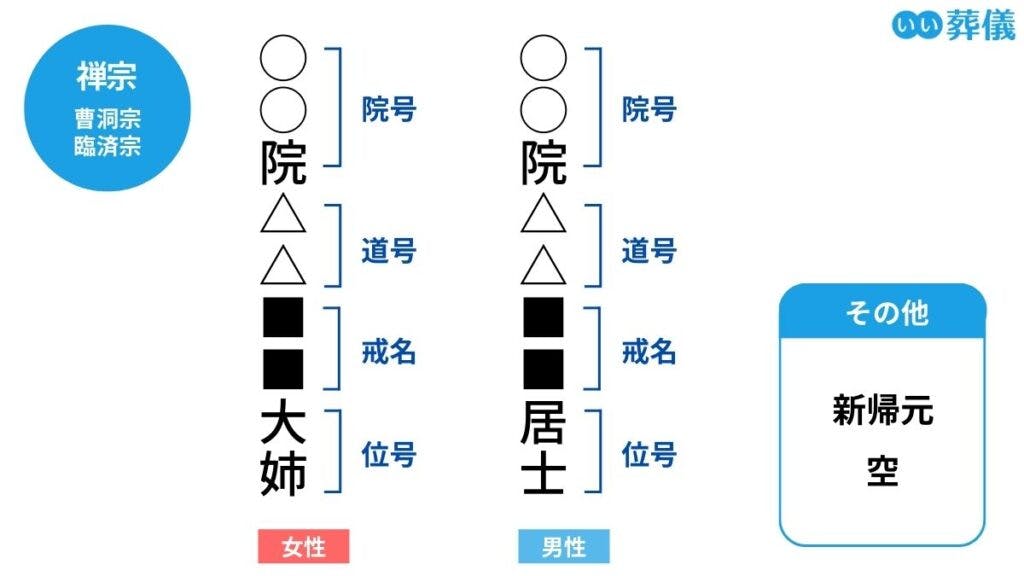

禅宗(曹洞宗・臨済宗)

院号+道号+戒名+位号

曹洞宗・臨済宗の戒名は、「院号+道号+戒名+位号」の基本的な構成。

ただ白木位牌では、一文字目に「現世の務めを終えあの世に帰る」ことを意味する「新帰元」と記されます。また、「世の中すべての物事は因縁によって生じたもので実態がない」という考えから、冠字に「空」と入れる場合も見かけられます。

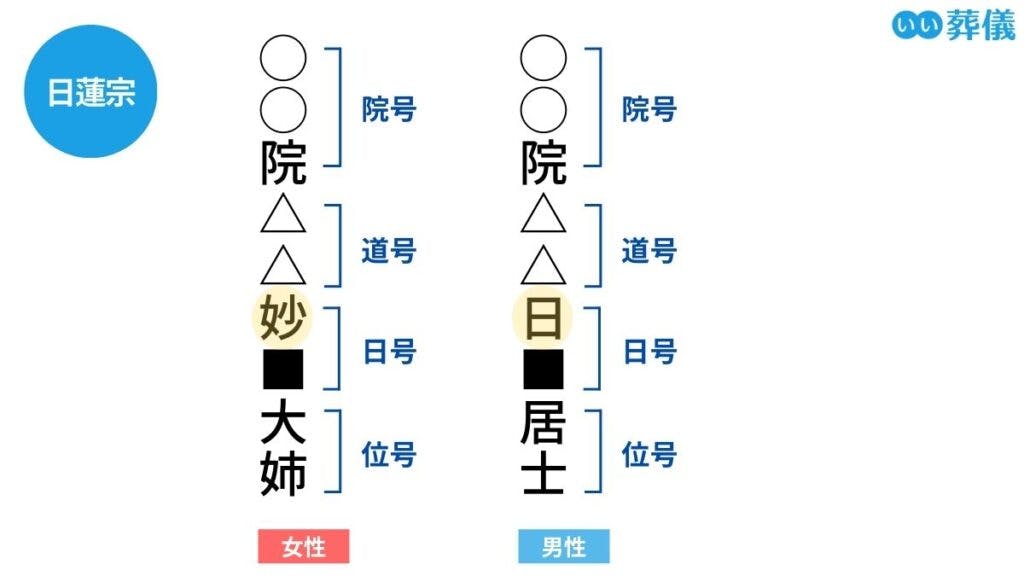

日蓮宗

院号+道号+日号+位号

日蓮宗では、信徒に対して戒名ではなく、「法号(ほうごう)」が与えられます。

法号では、4つの要素のうち「戒名」にあたる部分に「日」をつける決まりがあり、これを「日号」といいます。日豪は、「日」と実名の一部をあわせた文字にするのが一般的です。

宗教別:戒名のランク一覧

浄土宗・真言宗・天台宗・曹洞宗・臨済宗

| ランク | 男性の戒名 | 女性の戒名 |

|---|---|---|

| 上位 下位 | 〇〇院居士 | 〇〇院大姉 |

| 〇〇居士 | 〇〇大姉 | |

| 〇〇信士 | 〇〇信女 |

浄土真宗

| ランク | 男性の戒名 | 女性の戒名 |

|---|---|---|

| 上位 下位 | 〇〇院釋 | 〇〇院釋尼 |

| 〇〇釋 | 〇〇釋尼 |

日蓮宗

| ランク | 男性の戒名 | 女性の戒名 |

|---|---|---|

| 上位 下位 | 〇〇院居士 | 〇〇院大姉 |

| 〇〇院日信士 | 〇〇院日信女 | |

| 〇〇院信士 | 〇〇院信女 | |

| 〇〇信士 | 〇〇信女 |

戒名の付け方

お寺によって違いますが、戒名は菩提寺の住職に授けられるのが一般的。他の僧侶が付けた戒名は、菩提寺に拒否される可能性があるため、事前の確認が必要です。

また戒名は、寺院に対する功績やお布施の金額、社会的貢献度など、生前の故人の評価を反映して授けられるもの。ある程度の希望は反映されますが、自分の好きなようには付けられません。

ちなみに戒名を授ける儀式は「授戒(じゅかい)」といい、浄土真宗では「帰敬式(ききょうしき)」、または「おかみそり」といいます。授かった戒名は、位牌や墓石、白木位牌に記され、読経の際に読み上げられることもあります。

戒名にふさわしくない文字①三除の法

| 三除の法 | 説明 | |

|---|---|---|

| 奇怪な難字 | 読み書きが難しい漢字 | |

| 無詮の空字 | 意味のない漢字 | 乃、也、於、但 |

| 不穏の異字 | 穏やかでない意味をもつ漢字 | 争、恥、敵、悩、死、狂、病 |

戒名にふさわしくない文字①二箇の大事

| 二箇の大事 | 具体例 |

|---|---|

| 動物を表す漢字 | 牛、馬、猿、蛇、蛙、犬、猫 ※麟・龍・駿・鹿・亀・鳳・鶴などは例外 |

| 各宗派の開祖 | 日蓮、道元、法然、最澄、空海 |

| 年号 | 明治、大正、昭和、平成 |

| 歴代天皇の尊号 | 春日宮、崇道、慶光 |

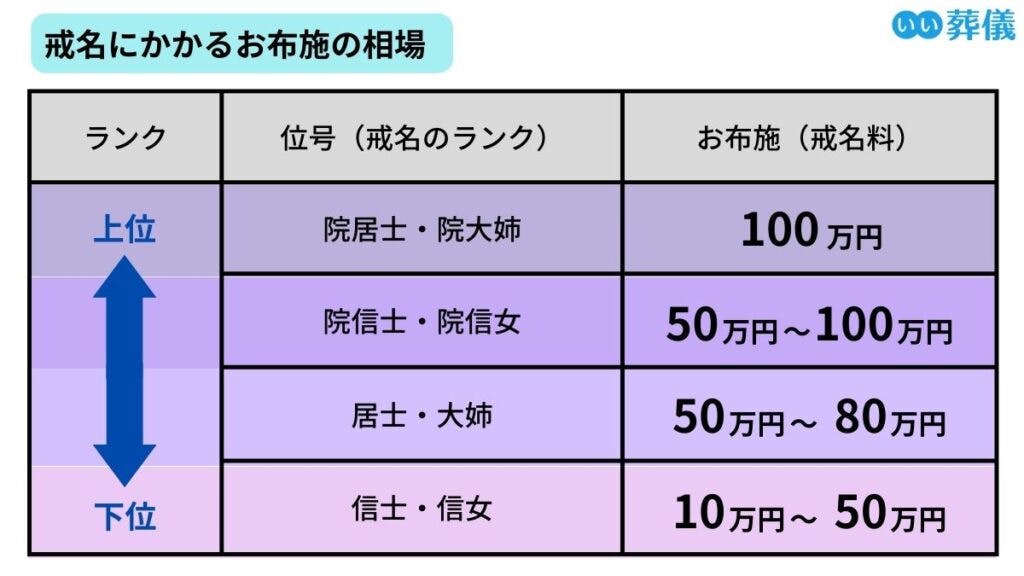

戒名にかかる値段(お布施)の相場

戒名は、名づけてくれたお寺の住職に、お布施(戒名料)を支払わなければなりません。

こちらは、戒名にかかる値段、いわゆるお布施の相場です。

お寺との関係性や地域によって変わりますが、30万円~50万円が目安といわれています。

また、戒名のランクが上がるにつれ、お布施の金額も高くなるのが一般的。

ただし、本来お布施とは感謝の気持ちを表すもの。高く包んだから位の高い戒名をもらえるわけではないので、ムリのない範囲で包めば問題ないでしょう。

ちなみに、ご紹介しているお布施の相場は、あくまで目安です。いくら包めばいいかわからない場合は、同じお寺にお世話になった方や菩提寺の住職に相談してみてください。

信士・信女:10万~50万円

信士・信女とは、仏教に帰依した人に授けられる戒名。「清」を付けて清信士・清信女とする場合もあります。

仏教の言葉で清信とは、煩悩の穢れのない、正しい信仰を持っているという意味があります。

居士・大姉:50万~80万円

居士は、出家をしないで仏門に帰依する(在家)男性のこと。またインドでは、古くから家長や富豪といった意味もありました。居士に大を付けて大居士という戒名もあります。

また女性の場合は大姉となり、身分の高い在家の女性を指します。

院居士・院大姉・院信士・院信女:50万円~100万円

院居士・院大姉・院信士・院信女は、戒名のなかでも高貴とされる院号です。

院号は、天皇が退位したあとに居住した別院の名前を意味していて、寺院につける名前でもあります。戒名に用いられるようになったのは、寺院を建立した人を敬って院号で呼んだことに由来しています。

宗派別のお布施(戒名料)一覧

| 宗派 | 信士・信女 | 居士・大姉 | 院信士・院信女 | 院居士・院大姉 |

|---|---|---|---|---|

| 浄土宗 | 30万円~40万円 | 50万円~60万円 | 70万円~ | – |

| 真言宗・天台宗 | 30万円~50万円 | 50万円~70万円 | 80万円~ | 100万円~ |

| 日蓮宗 | – | – | 30万円~50万円 | 100万円~ |

| 浄土真宗 | 20万円~ (釋・釋尼) | 50万円~ (院釋・院釋尼) | – | – |

| 曹洞宗 | 30万円~ | 50万円~70万円 | 100万円~ | 100万円~ |

| 臨済宗 | 30万円~50万円 | 50万円~80万円 | – | 100万円~ |

お布施(戒名料)は、宗派によっても金額が変わります。

ひとつの目安として、各宗派のお布施(戒名料)も確認しておきましょう。

お布施(戒名料)の渡し方とマナー

不祝儀袋(封筒)の選び方

お布施を渡すときは、奉書紙(ほうしょし)か白無地の封筒を用意してください。

奉書紙とは、古くから公文書に使われていた和紙の一種で、現在ではお布施や香典を包む際に使われています。デパートや文房具店で購入できるので、お近くで探してみましょう。

また白無地の封筒を使う際は、二重封筒ではなく一重封筒を選ぶこと。二重封筒は「不幸が重なる」ことを連想させ、縁起が悪いとされています。

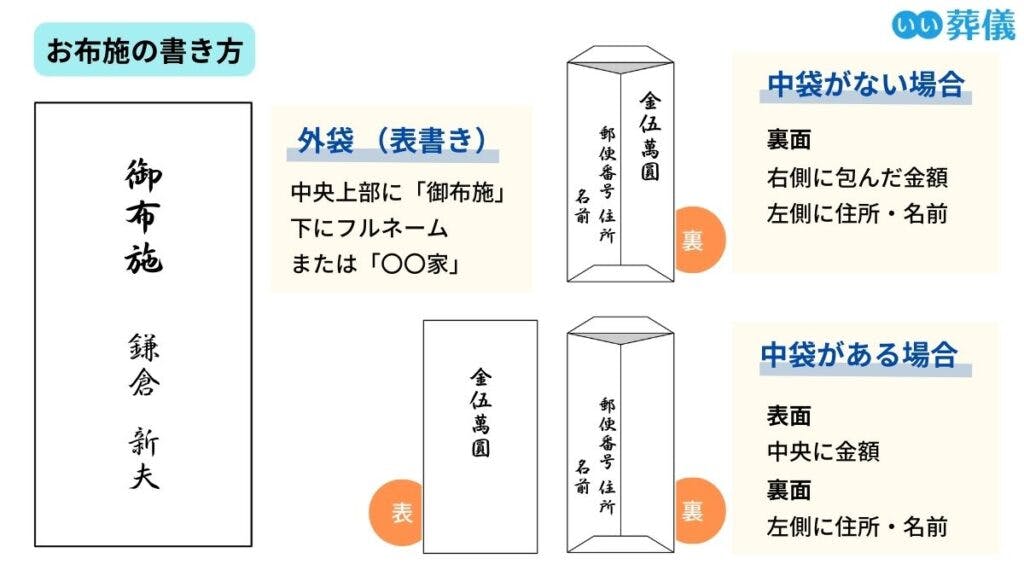

お布施の書き方(表書き・金額・連絡先)

表書き

お布施の表書きは、中央上部に「御布施」、その下にフルネームまたは「〇〇家」と記入します。

金額・連絡先

お布施を入れる封筒には、包んだ金額と連絡先を書くのが一般的。

お札を入れる中袋がない場合は、封筒の裏面に金額と住所・氏名を記入します。中袋がある場合は、中袋の表面に金額、裏面に住所・氏名を書いてください。

また金額は、旧字体の漢数字で書き、頭に「金」をつけます。たとえば、10,000円は「金壱萬圓」、50,000円は「金伍萬圓」と書くのがマナーです。

お布施を渡すタイミング

- お通夜や葬儀をお願いするとき

- 葬儀当日、僧侶にお礼の挨拶をするとき

- 葬儀が終わったあと

お布施は、葬儀の喪主から僧侶に直接渡すのが基本。

葬儀前、葬儀当日、葬儀後と、渡すタイミングに明確な決まりはありません。

僧侶にお布施を渡しそびれないように注意すれば、問題ないでしょう。

お布施の渡し方

- お布施を袱紗から取り出す

- お布施の表書きを僧侶に向ける

- 切手盆もしくは袱紗の上にお布施を載せる

- 僧侶に感謝の言葉を伝える

- 両手でお盆を持って差し出す

お布施は袱紗(ふくさ)に入れて持参し、切手盆や袱紗の上に載せてお渡しするのがマナー。むき出しのまま持ち歩いたり、そのまま手渡しするのはタブーとされています。

渡すときは、お布施を袱紗から取り出したあと、僧侶が表書きを読めるよう向きを変えてください。切手盆もしくは袱紗の上にお布施を載せたら、感謝の言葉を添えて両手で差し出しましょう。

戒名はいらない?不要な事例とデメリット

戒名がいらない事例

仏式では、戒名がないと葬儀を執り行えないため、戒名は必須です。

一方、無宗教であれば、俗世の名前「俗名」で葬儀をあげたり、位牌に名入れしたりする方もいます。また神道の神葬祭やキリスト教式の葬儀には、そもそも戒名はありません。

そのため、仏式以外であれば、戒名は必ずしも必要ではないといえます。

戒名が不要な場合は、公営墓地や宗旨宗派不問の民営墓地、永代供養墓、納骨堂など、仏教徒以外が納骨できる墓地を選ぶこと。もともと菩提寺のあった方が、墓じまいをして新しいお墓に改葬し、先祖と一緒にお墓を移るケースもあります。

ちなみに有名人では、俳優の平幹二朗さん、実業家の白洲次郎さん夫妻などが戒名をつけていません。

戒名を授からないデメリット

菩提寺のある方は、戒名を授からないとデメリットが生じる可能性があるため要注意です。

一般的に先祖代々のお墓は、菩提寺の土地を借りて建てられています。菩提寺のルールに従う必要があるため、戒名がなければ納骨を拒否されてしまうかもしれません。

また、自分で決めた戒名だと、受け入れてくれない菩提寺もあります。菩提寺から納骨を拒否されると、戒名を改めて付けなおさなければならないことも…。くわえて、子孫が同じお墓に入れず、迷惑をかけてしまう可能性もあります。

昔からお付き合いのある菩提寺があったり、お寺にお墓があったりする方は、戒名は必要だと考えた方が間違いはないでしょう。

戒名は自分で付けられる?

実は、「戒名を自分で付けてはいけない」という決まりはありません。

宗派による構成や文字のルールを守れば、戒名を自分で付けることは可能です。

ただ、そもそも戒名は、仏様の弟子になる証として授かる名前。仏道を説くお坊さんに付けてもらうのが一般的なため、菩提寺に相談しておくのがマナーです。またご家族や親族に確認せず、勝手に作るのはNG。トラブルに発展するのを防ぐために、事前に相談しておくのが大切です。

戒名を自分で付けるときの参考書籍

- 『自分でつける戒名』(松原日治監修・門賀美央子著/エクスナレッジ/2011年)

- 『戒名は、自分で決める』(島田裕巳著/幻冬舎新書/2010年)

戒名を自分で付けたいなら、書籍を参考にするのもひとつの方法。戒名の意味を知ることで、生前の姿や人柄が思い浮かぶような納得いく戒名を付けられるかもしれません。

たとえば、『自分でつける戒名』(松原日治監修・門賀美央子著/エクスナレッジ/2011年)では、戒名のルールをはじめ、時代に合わせた戒名の付け方や授与後にすることなど、あらゆる面から戒名に触れています。

また『戒名は、自分で決める』(島田裕巳著/幻冬舎新書/2010年)は、戒名作成チャート付き。戒名を自分で付けたり、現在の名前(俗名)をそのまま使用したりする方法を詳しく解説しています。

戒名の正しい授かり方「生前戒名」とは

戒名は、亡くなったあとに授与されるイメージが強いかもしれません。

ですが本来は、生きている間に仏弟子となるべく授かるもの。生前に授かる戒名を「生前戒名(せいぜんかいみょう)」といい、現在でも行われています。

生前戒名は、宗派によって縁起がよいとされているんだそう。日ごろ用いている名前「俗名(ぞくみょう)」から離れ、俗世界と縁を切る意味で戒名を授けられます。また自分の死後、家族に負担をかけないために終活の一環として準備する方が多いです。

生前戒名の授かり方

生前戒名を授かりたいなら、まず菩提寺があるかないか調べてください。

菩提寺とは、代々の先祖供養をお願いしているお寺のこと。先祖のお墓のあるお寺が菩提寺なので、お墓を探すときに戒名の相談もしてみましょう。菩提寺があれば、住職に「生前戒名を付けてほしい」と相談し、授けられた戒名によってお布施を包む金額を決めます。

菩提寺がないときは、新たに菩提寺となるお寺を探すか、戒名を付けてくれるお寺を探しましょう。

有名人・著名人の戒名

女優・樹木希林さんの戒名

希鏡啓心大姉(ききょうけいしんだいし)

樹木希林さんの芸名から「希」、生前「役者は人の心を写す鏡」とよくおっしゃっていたことから「鏡」、そして本名の「啓」の字から成り立っています。

落語家・桂歌丸さんの法名

眞藝院釋歌丸(しんげいいんしゃくかがん)

真摯に芸に取り組んだこと、生まれ育った町が横浜市の真金町だったことを表しています。

歌手・西城秀樹さんの法名

修音院釋秀樹位(しゅうおんいんしゃくひでき)

院号の「修」は、西城秀樹さんの父親の院号から、「音」は音楽と歌を通じて世界中の人々に夢を与えた偉大な功績を表しています。

また芸名として長く親しまれたことから、「秀樹」の読み方は「ひでき」のままです。

戒名に関するよくある質問

戒名とはどんな意味?

戒名(かいみょう)とは、仏様の世界における故人の新しい名前のこと。

戒名の授与は仏門に入ることを意味していて、仏教徒の証として与えられる名前であり、故人だけでなく生前出家した人にも授けられます。出家していなくても、迷わず極楽浄土にたどり着くために、故人に戒名を付けるようになりました。

戒名にかかる費用(お布施)を教えてください

- 院居士・院大姉:100万円~

- 院信士・院信女:50万円~100万円

- 居士・大姉:50万~80万円

- 信士・信女:10万~50万円

戒名は、お寺と檀家の歴史や時代背景によりランク付けされていて、位によって戒名料が変わります。宗派や地域によっても差はありますが、目安として確認しておきましょう。

戒名にふさわしくない文字はありますか?

- 奇怪な難字

- 無詮の空字(乃、也、於、但など)

- 不穏の異字(争、恥、敵、悩、死、狂、病など)

- 動物を表す漢字(牛、馬、猿、蛇、蛙、犬、猫など)

- 各宗派の開祖(日蓮、道元、法然、最澄、空海など)

- 年号(明治、大正、昭和、平成など)

- 歴代天皇の尊号(春日宮、崇道、慶光など)

これら三除の法や二箇の大事と呼ばれる文字は、戒名にふさわしくないため、避けるべきとされています。

両親や配偶者と戒名のランクはそろえる?

戒名はあくまでもお寺への貢献の度合いや、それぞれの生き方によって授かるものです。

同じお墓に入るのであればそろえた方がよいといわれていますが、ムリにそろえる必要はないでしょう。

とくに院号は、高い身分・地位の人や功績を残した人に与えられるもの。誰でも授けられる戒名ではないですし、お布施も高額になります。両親や伴侶が院号だからといって、院号を求めなくても問題ありません。