四十九日は、故人が極楽浄土に行けるかが決まる大切な日。四十九日に行う四十九日法要は必要な準備が多いうえ、守るべきルールもあるため、事前に確認しておくと安心です。

この記事では、四十九日の意味や四十九日法要の準備の流れ、お布施の金額相場などをまとめて解説!遺族・参列者、両方に向けた服装や持ち物のマナー、挨拶の例文も紹介します。

目次

四十九日・四十九日法要とは?

四十九日(忌明け)・四十九日法要の意味

四十九日(しじゅうくにち)とは、故人の命日から数えて49日目、もしくは49日目までの期間を指します。

人は亡くなった49日後に、極楽浄土へ向かうと考えられています。四十九日までの間は、7日ごとに生前の行いを裁かれ、49日目に最後の判決を受けて極楽浄土に行けるかどうか決まるんだそう。

残された遺族は、故人が極楽浄土に行けるように、7日ごとにお祈りをして善行を行います。最後の審判が下る49日目はもっとも重要な日なので、盛大に「四十九日法要」を行って故人の供養をするわけです。

また四十九日は、「忌明け(きあけ)」とも呼ばれ、喪に服していた遺族が日常生活に戻る日でもあります。

四十九日の数え方と計算方法

故人が亡くなった日=命日=1日目

四十九日=命日+48日

仏教では、故人が亡くなってから100日目(百箇日法)までは、命日を1日目として数えるのが通例。これは、年未満を切り捨てる「満年齢」による数え方です。

四十九日は、故人が亡くなった日を1日目として、49日目目にあたります。四十九日を計算する方法は「命日+48日」となり、間違えやすいので気を付けましょう。たとえば、1月1日に亡くなったのであれば、命日は1月1日、四十九日は2月18日になります。

ちなみに、一周忌は例外的に満年齢で数えるため、命日から満1年目に行うのが一般的。三回忌以降は、誕生日を迎えるごとに年をカウントする「数え年」で数えます。

四十九日とは何をする?何をしてはいけない?

前述した通り、四十九日は遺族が7日ごとに故人の供養を行う期間。

ただ四十九日法要に備えて、葬儀後からさまざまな準備をしなければなりません。そのほか、挨拶まわりや遺品整理、形見分けなども、四十九日前後に済ませる遺族が多いです。

一方で、四十九日にしてはいけないとされるイベントや行動もあるので、注意が必要。

- 入籍・結婚式

- 寺社参り

- 七五三

- 正月祝い

- 引越し

- 家の購入・建て替え

- 遠方への旅行

など、慶事やお祝い事は避ける必要があります。

葬儀~四十九日明け(忌明け)までの流れ

葬儀後~四十九日

後飾り祭壇の用意

葬儀が終わったあと、遺族は自宅に「後飾り祭壇(中陰壇)」を用意します。

後飾り祭壇とは、葬儀から四十九日までの間、火葬した故人の遺骨を祀るための祭壇。白木位牌や骨壺、遺影を祀り、遺族はお花やお水、線香をお供えして故人を供養します。また弔問客が訪れたときは、後飾り祭壇にお参りするのが一般的です。

参列者名簿・香典帳の整理

葬儀が終わったら、四十九日の間に参列者名簿や香典帳の整理をしておきましょう。

挨拶まわりやお礼状、香典返しなどの準備にあたって、必ず必要になります。名前と住所、香典金額がわかるよう、ノートやExcelなどで一覧にまとめておくと便利です。

挨拶まわり

葬儀後の挨拶まわりは、遅くとも初七日(葬儀から1週間)までに行います。

- 僧侶や神官、神父(牧師)などの宗教者

- 葬儀の世話役

- ご近所の人

- 故人の恩人

- 故人の勤務先

など、葬儀でお世話になった方には、喪主と遺族が直接挨拶に伺うのがマナーです。

四十九日法要の準備

四十九日法要で必要な準備

- 日程・会場・場所の決定

- 宗教者(お坊さん)の手配

- 参列者への案内

- お斎(会食)の手配

- 引き出物の手配

- 卒塔婆の手配

- 納骨法要の手配

- お墓の掃除

四十九日法要では、法要当日までにさまざまな手配をしなければなりません。位牌や仏壇、お墓など、準備するものもあるため、余裕をもってはじめましょう。

四十九日当日

四十九日の当日に執り行われる主な儀式は、4つあります。

四十九日法要

四十九日は、まずはじめに「四十九日法要」を行います。「四十九日=四十九日法要」だとする場合も多く、故人が極楽浄土に行けるよう供養する重要な法要です。

お斎(とき)

四十九日法要が終了したあと、「お斎(御斎・おとき)」と呼ばれる会食があります。お斎では、法要の列席者や僧侶に食事を振る舞い、故人を偲ぶ時間をとります。

納骨法要

故人の遺骨(骨壷)をお墓や納骨堂に納める「納骨法要」を行います。納骨法要は、四十九日法要のあとに実施されるのが一般的。四十九日に行わなかった場合は、三回忌までに納骨法要をします。

開眼法要

仏壇や位牌を新たに購入したときは、「開眼法要」を行います。

開眼供養とは、新しい仏壇や位牌、お墓に故人の魂を込める儀式。四十九日では、白木位牌から本位牌に魂を移し替えるため、開眼法要が必要になります。

四十九日明け(忌明け)

香典返し

四十九日が終わって忌明けをむかえたら、香典をいただいた参列者や弔問客に「香典返し」をしましょう。香典返しの定番は食品や消耗品などの”消えもの”で、香典の3分の1~2分の1の金額で用意します。

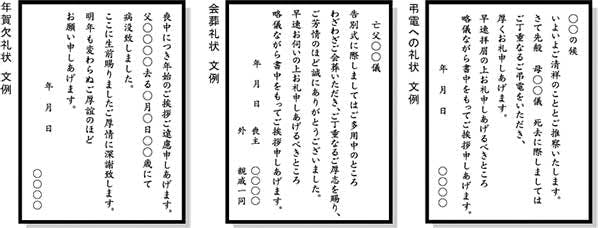

お礼状

葬儀の参列者や、香典・弔電・供花・供物をいただいた方に対しては、忌明けのタイミングであらためてお礼状を書きます。

本来は直接お礼を述べるべきですが、挨拶するのが難しい場合はお礼状を出せばマナー違反にはなりません。お礼状の文面は、参列やいただいたものへのお礼と葬儀が無事終わった報告、最後に感謝の言葉を書くのが通例です。

遺品整理

故人が生前使っていた遺品は、残すものと処分するものに分けて整理します。

手帳やアドレス帳、日記などは今後必要になるかもしれないため残しておくと安心。また大きな家財道具があったり、遺品整理をするのが難しかったりする場合は、遺品整理サービスを利用する方法もあります。

形見分け

「形見分け」とは、故人が生前愛用していた品物を分け合うこと。忌明けを目安に、遺品整理とあわせて形見分けを行いましょう。

思い出に残っていたりまだ使えたりする品物を、家族や親戚、友人で分け合います。また形見分けは、包装せずに贈るのが一般的です。

四十九日法要の準備一覧チェックリスト

四十九日法要で準備するもの

四十九日法要で準備するもの

- 本位牌

- 仏壇

- お墓

四十九日法要では、故人の魂を込める「魂入れ」の儀式を行うため、本位牌の準備が必要。そのほか、はじめてお悔やみをする場合は、仏壇やお墓も購入しなければなりません。

四十九日法要にあたって準備が必要なものについて、1つ1つ解説します。

本位牌

四十九日法要で、故人の魂を仮位牌から本位牌に込めなおします。本位牌には故人の戒名を記すため、字彫りに2週間ほど必要。法要に間に合うよう、早めに依頼しておきましょう。

また故人・喪家の宗派によっては、位牌ではなく過去帳や法名軸を準備してください。

本位牌の購入先は?

本位牌の代表的な依頼先は、まず仏壇仏具店。近隣の仏壇仏具店や、菩提寺から紹介された仏壇仏具店などです。鎌倉新書の「いい仏壇」でも位牌を購入できる仏壇仏具店をご紹介していますので、お気軽にお問い合わせください。

また葬儀社では、お葬式後もサービスの一環としてさまざまなサポートをしてくれます。

位牌の購入についても、葬儀社に相談してみるとよいでしょう。なお、葬儀社で位牌を販売していることもあれば、提携している仏壇仏具店を紹介してくれることもあります。

本位牌を作る際の注意点

本位牌を発注する前に、故人の戒名、俗名、命日、享年など、位牌に彫る内容をあらかじめ確認しておきましょう。位牌の発注がスムーズになり、彫り間違いを防げます。

さらに自宅に仏壇がある場合は、ほかの位牌の大きさを測っておいてください。位牌が大きすぎて仏壇に入らなかったり、並べたときのバランスが悪かったりするリスクを減らせます。位牌を作る際に、仏壇仏具店に相談してみましょう。

仏壇

はじめてのお悔みの場合は、故人を供養する場である仏壇の準備が必要です。本位牌と同様に、仏壇も四十九日法要までに用意しておくのが一般的。本位牌とあわせて、仏壇店や葬儀社に相談してみてください。

どうしても間に合わない場合、仏壇が無くても問題はありません。お坊さんを自宅に招いて法要を行う際にも仏壇がないということを事前に伝えておけば良いでしょう。

お墓

四十九日法要と一緒に納骨法要を行う場合、お墓も準備しなければなりません。仏壇と同様、はじめてのお悔やみだと新しいお墓の購入が必要。お墓は手配から完成まで2~3カ月かかることもあるため、法要に間に合わないなら、納骨法要は別の日にしましょう。

お墓がすでにあるなら、墓誌(ぼし)の追加彫刻を済ませておいてください。追加彫刻も数週間程度かかるので、霊園の管理事務所や石材店には早めに依頼するのがベターです。

日程の決定

四十九日法要は、故人が亡くなった49日目に行うのが基本。

ですが四十九日が平日だと、お寺や喪主、参列者の都合がつかず、49日目より前の土日にズラすことも多いです。仏事は繰り上げて早めに行うのがよいとされているため、正式な日程に四十九日法要を行えない場合は、当日より前倒しにしましょう。

また、四十九日法要の時間帯は、僧侶の都合や会場の予約状況によっても変わります。通常は食事をする時間を考慮して、日中に法要の開始時刻を設定する遺族が多いです。

四十九日法要を避けた方がいい日はある?

四十九日をはじめとして、法要全般には避けるべき日にちはありません。

ただ、四十九日の法要を3か月目に行う「三月掛け(みつきがけ)」は避けられる傾向があります。これは「始終苦が身につく」という語呂合わせから縁起が悪いとされているから。単なる語呂合わせなので、そこまで気にしなくても問題ないですが、念のため把握しておきましょう。

会場・場所の決定

日程と同様、四十九日法要には、場所や会場に決まりはありません。寺院や自宅、セレモニーホールやホテル、料理店などの施設で行うのが一般的。参列者の都合を考えて、集まりやすい場所で行うことをオススメします。

お寺

先祖代々のお墓がある菩提や寺新しくお墓を立てる寺院など、お寺とお付き合いがある家は、お寺で四十九日法要を行えます。

客殿などお寺の施設には十分なスペースがありますし、法要で必要な道具や設備も整っています。また仏事の専門家がいるため、法要の相談をしやすいのが魅力です。さらに四十九日法要のあと、そのまま菩提寺で納骨式も行えるので、遺族や参列者の移動の負担がかかりません。

自宅

お坊さんを招いて、自宅の仏間で四十九日法要を行うことも可能。

自宅は、親族や親しい友人のみの小規模な法要を行うのに適しています。日ごろから住み慣れた場所で、家庭的な雰囲気のなか営めるのがメリット。別に会場を手配する費用がかからないのもポイントです。

一方、儀式で必要な仏壇や卒塔婆、供物台などを自分で用意しなければいけないのはデメリット。家の中の片付けが大変だったり、座布団の数が足りなかったりと、準備に苦労される遺族もいらっしゃいます。車での参列者が多いと、案内できる駐車場の場所の確保も必要です。

その他の施設

葬祭ホール(セレモニーホール)をはじめ、ホテルや料理屋、霊園の施設などを借りて、四十九日法要を行うこともあります。参列者の人数や予算に応じて部屋を選べて、設備も整っているため、喪家にとっては事前準備の負担が軽くなります。駐車場も完備しているので、参列者にとっても便利です。

また、離れて暮らしていた親族の法要など、喪主の暮らす地域と法要を行う場所が離れているときは、地域の風習がわかる葬儀社に法要まで依頼するのがスムーズかもしれません。

ただ、夏のお盆や春・秋のお彼岸など、ほかの法要の時期と重なると予約が取りにくくなります。葬儀を執り行った葬儀社への依頼を考えているなら、葬儀後なるべく早めに希望を伝えておくとよいでしょう。そのほか、料理店では読経NGのお店があります。法要を行えるかどうか、事前に確認しておくのが重要です。

宗教者(お坊さん)の手配

日時の調整と会場の手配と同時に、僧侶にお勤めのお願いをします。僧侶の予定によっては、法要自体を別の日に調整しなければいけないので、できるだけ早く依頼しましょう。

お墓や納骨堂の準備ができている場合は、四十九日法要と同時に納骨法要もできないか相談します。いつもお世話になっている菩提寺がない方は、希望の日時と場所に僧侶を手配してもらえるサービスを利用してみてください。

葬式から法事・法要まで僧侶(お坊さん)手配は「いいお坊さん」

- 僧侶・葬式の手配 60,000円から(戒名込み)

- 法事・法要の手配 45,000円から

参列者への案内

四十九日法要に親戚や友人を招く場合、先方の都合を考えて、1ヵ月前までに到着するように案内状を送ります。

また施主は、四十九日法要で渡す引き出物や、会食の準備が必要です。出欠を確認するために、案内状に切手を貼った返信用ハガキを添えるか、往復ハガキを利用する場合があります。返信の締め切りを法要の2週間前頃にすれば、準備の上で安心です。

家族や親戚だけで四十九日法要を行う場合は、電話連絡でも大丈夫ですが、案内状を出すのが丁寧で間違いがありません。

案内状の内容

時候の挨拶のあと、故人の氏名を明記し、誰の四十九日法要なのかを最初に書きます。法要出席のお願いを添え、日時と場所、連絡先の電話番号を記載しましょう。

法要後に会食の席を設ける場合は、その旨を記載し、出欠の連絡がいつまでに欲しいかも明記します。最後に施主の氏名・住所・電話番号を記載します。

案内状には句読点を使わない

結婚式など慶事の案内同様、四十九日の案内状にも「。」「、」などの句読点を使わないのが一般的です。句読点の代わりに一文字あけ、行頭を揃えた縦書きで書きます。

お斎(会食)の手配

案内の返信が集まり、参列者の人数が確定したら、お斎(会食)の手配をします。食事会場を予約するときは、会場までの移動を考え、バスで送迎してくれる場所がオススメです。

お斎を行わない場合は、案内状で事前にお知らせしておくこと。当日は引き物と一緒に料理の折り詰めやお酒などを用意して、参列者に差し上げます。

引き出物の手配

四十九日法要では、参列してくれたお礼として引き出物を渡します。タオルやお菓子、海苔、お茶などの食品が人気ですが、故人が好んでいた品物を選ぶと参列者の方に喜ばれるかもしれません。

引き出物は、ネット通販やデパートで購入したり、葬儀社に依頼したりして用意します。表書きは、「志」「満中陰志」「粗供養」などとするのが一般的です。

卒塔婆の手配

卒塔婆(そとうば・そとば)とは、故人を供養するためにお墓に立てる細長い木の板。

浄土真宗では使われませんが、他の宗派では法要や納骨式のときに遺族が卒塔婆を立てます。菩提寺や霊園に依頼するのが一般的ですが、最近はネット通販で卒塔婆を購入される方もいます。

納骨法要の手配

四十九日法要とあわせて納骨をする場合は、納骨法要の手配も必要。先祖代々のお墓があるお寺や霊園に相談しておきましょう。ちなみに四十九日のタイミングで納骨をしないときは、三回忌までに納骨法要を行うのが一般的です。

お墓の掃除

納骨法要をするなら、当日までにお墓の掃除も済ませておきましょう。

墓所の草むしりをしたり、墓石を水で拭いたりするだけで十分ですが、墓石の劣化が激しいなら、石材店や代行業者に依頼するのもひとつの手です。

法要当日の必要事項を決定

- 施主の挨拶

- 会場の席次

- 焼香の順番

- 献杯者

当日にいきなり準備するのは大変なので、四十九日法要に必要な挨拶や席次、焼香の順番、献杯者などは事前に考えておきましょう。

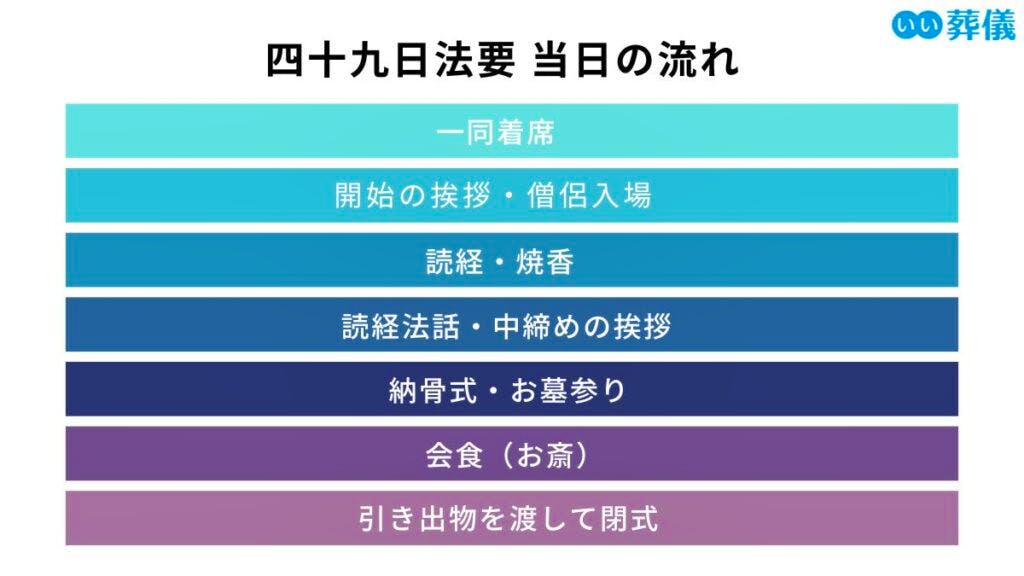

四十九日法要当日の流れ

四十九日法要当日の流れ

- 一同着席

- 開始の挨拶・僧侶入場

- 読経・焼香

- 読経法話・中締めの挨拶

- 納骨式・お墓参り

- 会食(お斎)

- 引き出物を渡して閉式

納骨式と会食を両方行う場合の一般的な四十九日法要の流れを紹介します。

1.一同着席

着席して僧侶の入場を待ちます。故人との血縁が近い順番に順番に座り、施主は僧侶の後ろに座るのが一般的です。

2.開始の挨拶・僧侶入場

僧侶が入場したら、施主が簡単に会式の挨拶を行います。

3.読経・焼香

挨拶が終わると僧侶による読経がはじまります。読経の間に、施主から遺族、参列者の順番で焼香を行います。

4.読経法話・中締めの挨拶

読経と焼香が終わったら、僧侶が仏教の教えに基づいた法話をしてくださいます。納骨式やお斎があるときは、法話のあと施主が中締めの挨拶を行います。

5.納骨式・お墓参り

四十九日法要とあわせて納骨を行う場合は、お墓に移動します。

6.会食(お斎)

納骨式が終わったらお斎の会場に移動します。代表者が献杯の挨拶を行い、参列者一同で食事をします。

7.引き出物を渡して閉式

最後に施主が閉式の挨拶を行います。参列者に引き出物を渡し、四十九日法要は終了です。

四十九日法要のお布施

お布施の相場

四十九日法要でのお布施の相場は3~5万円。お葬式のお布施の1割を目安としましょう。

四十九日法要では位牌や仏壇、お墓の準備が必要なので、お布施まで手が回らない可能性があります。四十九日法要は故人にとって大切な儀式ですから、不足がないよう忘れず準備してください。

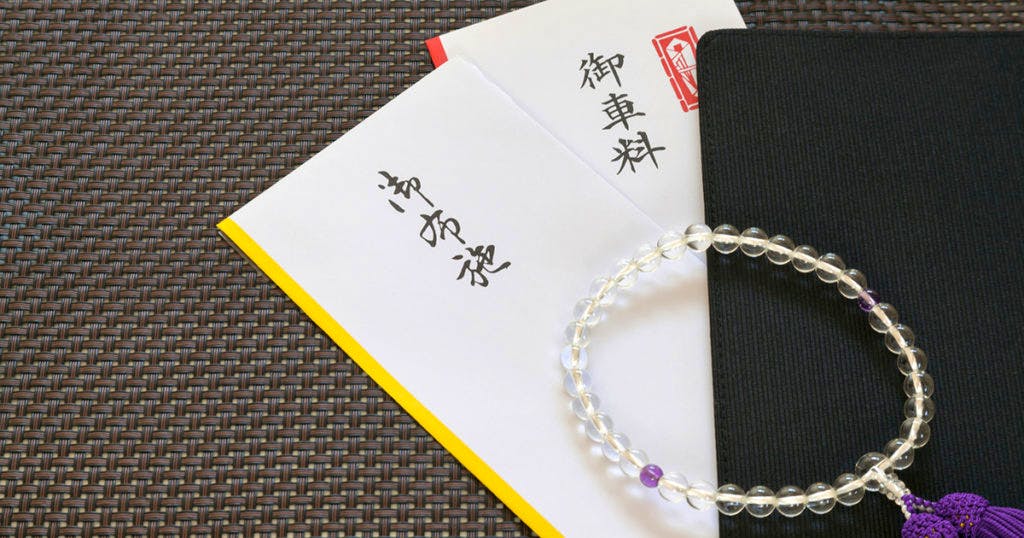

お布施の封筒

お布施は封筒に入れ、僧侶にお渡しするのが一般的です。

お布施を入れる封筒については、「水引のあるものはマナー違反」「二重になっている封筒は使用できない」など諸説ありますが、あまり気にしすぎなくてよいでしょう。

表書きの書かれているお布施袋を量販店で購入したり、無地の封筒を使用したりして問題ありません。無地の封筒は郵便番号欄のないものを選び、書き間違えに備えて予備も用意しておくと安心です。

もし地域の習わしなどが不安なら、四十九日法要を行うお寺や施設の担当者に確認してみてください。

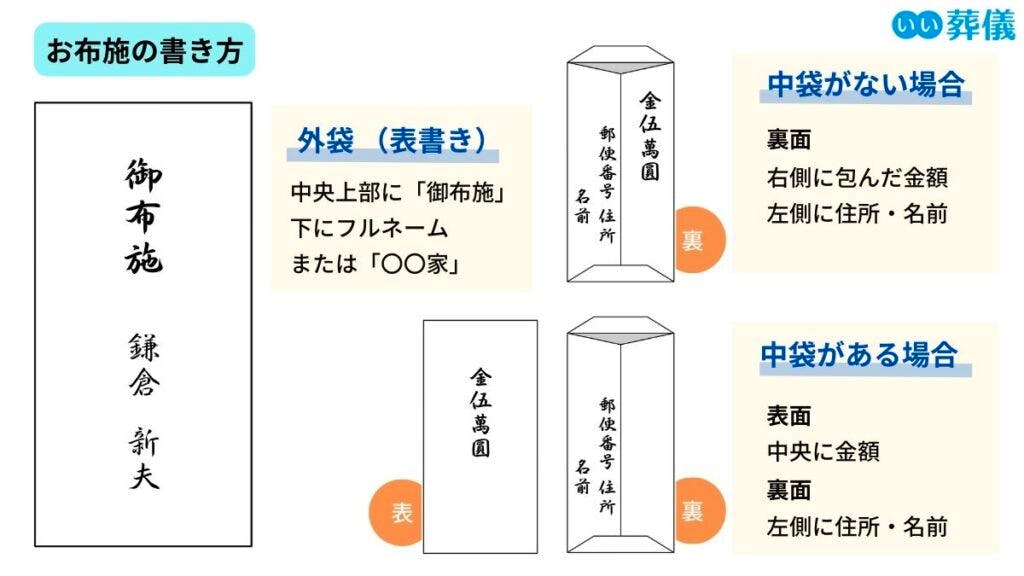

お布施の書き方

四十九日のお布施の書き方は、原則として葬儀と変わりません。

表書きは中央上部に「御布施」と書き、その下にフルネームもしくは「◯◯家」と記入します。裏書きは、封筒の左下に住所とお布施の金額を記入しましょう。金額は壱、弐、参のような旧字体の漢数字を使用し、頭に金を付け「金壱万円也」とします。ちなみにお布施袋の文字は、濃墨や濃い筆ペンで書くので注意してください。

お布施の渡し方

お布施は、封筒のままではなく「袱紗(ふくさ)」に包んで持参するのがマナー。

僧侶に渡すときに袱紗からお布施を取り出し、表書きを相手に向けて切手盆に置きます。そのうえで、切手盆を僧侶に向かって差し出すのが正式なお布施の渡し方です。僧侶にお布施を差し出す際は、法要のお礼の言葉も添えましょう。

葬式から法事・法要まで僧侶(お坊さん)手配は「いいお坊さん」

- 僧侶・葬式の手配 60,000円から(戒名込み)

- 法事・法要の手配 45,000円から

四十九日法要の挨拶

施主・遺族

はじめの挨拶

四十九日法要のはじめの挨拶は、僧侶をむかえて祭壇へ案内し、参列者が揃ったことを確認してから行います。

【挨拶例】

本日は、お忙しい中ご参列いただきありがとうございます。ただいまより、故〇〇(故人の名前・続柄・戒名)の四十九日法要を始めさせていただきます。それでは〇〇様(僧侶の名前)よろしくお願いいたします。

中締めの挨拶

法要が終わったら喪主が締めの挨拶をしますが、法要後に納骨式や会食がある場合は中締めの挨拶となります。法要のあとに納骨式や会食がある場合は、挨拶で案内しましょう。

【挨拶例】

本日はお忙しい中、故〇〇の四十九日法要にご参列いただきありがとうございました。皆様のおかげで無事に法要の儀を行うことができましたことを、心よりお礼申し上げます。今後とも、暖かいご厚誼を賜りますようよろしくお願いいたします。また、ささやかではございますが会食の席をご用意いたしましたので、お時間がございます方はぜひおくつろぎいただき、故人の思い出話はなどをお聞かせいただければと思います。本日は本当にありがとうございました。

献杯の挨拶

お斎をはじめる前に、施主が献杯の挨拶をします。参列者が全員揃い、席に着いたことを確認してから、タイミングを見計らって挨拶してください。

【挨拶例】

本日は亡き◯◯の法要にご参列いただきまして、誠にありがとうございました。おかげ様で無事に忌明けをむかえることができ、◯◯も安心していることと思います。それでは献杯のご唱和をお願いいたします。「献杯」。ありがとうございました。

締めの挨拶

お斎がはじまって1~2時間経過したら、締めの挨拶を行いましょう。なお会食の席を設けていない場合は、僧侶が退場したあとすぐに締めの挨拶をしてください。

【挨拶例】

そろそろお時間となりましたので、これにてお開きにしたいと存じます。故◯◯が亡くなり寂しくなりましたが、どうか今後とも、変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。本日はありがとうございました。

参列者

受付での挨拶

【挨拶例】

この度はお招きいただきありがとうございます。心を込めて◯◯様のためにお祈りをさせていただきます。

帰りの挨拶

【挨拶例】

本日はお招きいただいてありがとうございました。まだ大変なことが多いかもしれませんが、皆様どうぞお元気でお過ごしください。

四十九日法要の服装

| 喪服の種類 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 正喪服(せいもふく) | 和装 黒のモーニングスーツ | 和装 ブラックフォーマル |

| 準喪服(じゅんもふく) | ブラックスーツ | ブラックフォーマル |

| 略式喪服(りゃくしきもふく) | ダークスーツ ※地味な色 | ワンピース アンサンブル スーツ(パンツスーツ) ※地味な色 |

施主・遺族

四十九日法要における喪主の服装は、正喪服がふさわしいです。

正喪服は、正式喪服とも呼ばれる最も格式高い喪服。男性は、和装なら羽織袴、洋装ならモーニングコートを着用します。女性は和装なら黒無地で染め抜き五つ紋が入った着物、洋装なら黒のフォーマルスーツです。

ただ最近は、葬儀が簡略化したりそもそも持っていなかったりして、正喪服を着用する人は減っています。喪主以外の遺族と同じように、準喪服を着用する方も少なくありませんが、参列者より格式の高い喪服を着用するのがマナーです。

参列者

四十九日法要の参列者は、略式喪服や派手ではない平服で問題ありません。男性は地味な色のダークスーツ、女性は地味な色のワンピースやアンサンブル、スーツを着用しましょう。遺族より格式の高い喪服を着てしまわないようにするのが基本です。

四十九日法要の持ちもの

施主・遺族

施主・遺族の四十九日法要の持ち物

- 数珠

- お骨

- 遺影

- 白木位牌

- 本位牌(納骨を行う場合)

- お布施(御車代・御膳料)

- 会場費

- お供え用の花

- 引き出物

- 埋葬許可証(納骨を行う場合)

参列者

参列者の四十九日法要の持ち物

- 数珠

- 香典

- 袱紗

- お供え物

- ハンカチ

四十九日法要の引き出物・香典返し

引き出物と香典返しの違いは?

香典返しとは、法要への参列に対するお礼の意味を込めた参列者への手土産。「引出物」と呼ばれることもありますが、引出物は「お供え物」のお礼、香典返しは「香典」のお礼です。

四十九日法要のお供え物とは、故人への供養の気持ちを伝えるために、参列者が香典とは別に持参するもの。対して香典は、通夜や葬儀、そのあとの四十九日までの忌中にもらったものまで含まれます。

香典とお供え物を両方いただいた参列者には、法要後に引出物と香典返しを両方渡します。通夜・葬儀で当日返しをしている場合は引き出物だけですが、高額の香典をもらった方には、四十九日にあらためて香典返しを用意することもあります。

引き出物・香典返しの選び方は?

引き出物・香典返しの品物例

- おまんじゅう

- お菓子

- 果物

- 石鹸

- 洗剤

- 商品券

- カタログギフト

引き出物・香典返しでは、食品や消耗品など、すぐ使ってなくなる品物が好ましいとされています。

とくに引き出物は、持ち帰りやすさに配慮して軽くてコンパクトな品物を選ぶこと。小分け包装されていないお菓子や、重たい品物は避けたほうが無難でしょう。くわえて常温保存ができるのは必須です。

喜ばれやすいのは、常温で保存できるおまんじゅうやお菓子、果物。ただ果物のなかでも、果汁が出やすく傷みやすい桃などは向いていません。そのほか、どの家庭でも常備されている日用品は、年齢性別問わず使用しやすいため重宝されます。なかでも石鹸や洗剤は、穢れを洗い落とす意味があるので、香典返しや引き出物に適した品物です。

何を選べば良いか迷ってしまうなら、商品券やカタログギフトにすれば、相手の好きな品物を選んでもらえます。

引き出物・香典返しの費用相場

香典返しと引出物の金額は同等でかまいません。いただいたお香典やお供え物の3分の1から2分の1の金額が目安だとされています。

四十九日法要では法要後にお斎を振る舞うのが一般的なので、会食にかかる費用もふまえて、実際は2,000円~5,000円程度の品物を選ぶ方が多いようです。

引き出物・香典返しの包み方

引き出物・香典返しは、黒白または双銀の結び切りの水引が描かれた掛け紙(のし紙)を用います。

表書きは、濃い墨色で「志」と書くのが一般的。「志」は、宗教や地域にかかわらず使える表書きなので、わからないときは「志」と書くとよいでしょう。

【参列者】四十九日法要に参列できないとき

遺族から案内があったのに四十九日法要に参列できないときは、弔電や供花を送りましょう。葬儀に参列できなくても、遺族に弔意を伝えられます。

ここでは、弔電の送り方と供花の贈り方を解説します。

弔電の送り方

| 電話(電報115) | インターネット | |

|---|---|---|

| 申し込み方法 | 局番なしのダイヤル「115」に電話 | 各種サービスサイトのWebフォームから依頼 |

| 受付時間 | 8時~19時(年中無休) | 24時間(年中無休) |

| 特長・メリット | 14時までの申し込みで当日中に手配可能 オペレーターに弔電について相談できる | 14時までの申し込みで当日中に手配可能 24時間いつでも申し込みできる 自分のペースで弔電の台紙や文言を選べる |

弔電とは、法要に参列できないとき、遺族に哀悼の意を表すために送る電報のこと。弔電用にデザインされた電報台紙に、故人や遺族へのメッセージを添えて送るのが一般的です。

弔電を送るときは、電話で電報115に連絡するか、インターネットサービスに依頼します。

昔は電話で手配するのが通例でしたが、最近はインターネットで弔電を手配する方が増加中。スマホやパソコンで簡単に弔電を用意できるので、試してみてはいかがでしょうか。

供花の贈り方

- 葬儀社・葬儀会場に依頼する

- 花屋に注文する

- インターネットで手配する

供花には、「故人に花を手向けることで冥福を祈る」という意味があります。

四十九日法要の供花は、白を基調とした花のアレンジメントを用意するのが一般的。供花は、葬儀社(斎場)、花屋、インターネットと、3つの手配方法を選べます。

葬儀社に依頼するのが基本ですが、ご自身の好きな方法を選んで問題ありません。四十九日法要の前日か、遅くとも会式の3時間前には届くように手配してください。

四十九日・四十九日法要のよくある質問

四十九日とは何をする法要?

四十九日(しじゅうくにち)は、極楽浄土に行けるか、故人が最後の判決を受ける日。残された遺族は、故人が極楽浄土に行けることを祈って「四十九日法要」を行います。四十九日法要では、僧侶の読経や説法のあと参列者に会食を振る舞い、盛大に故人を供養します。

四十九日にしてはいけないことは?

- 入籍・結婚式

- 寺社参り

- 七五三

- 正月祝い

- 引越し

- 家の購入・建て替え

- 遠方への旅行

など、四十九日の間は、慶事やお祝い事を避けた方がよいとされています。

四十九日法要のお布施の相場はいくら?

四十九日法要のお布施の相場は3~5万円程度。お葬式のお布施の1割が目安です。

四十九日法要をしてはいけない日は?

四十九日をはじめとする法要全般に関しては、六曜を気にする必要はありません。ただし、葬儀や告別式の日に「友引」は避けた方が良いとされています。

喪主や遺族はどのような服装がいい?

喪主の服装は正喪服がふさわしいです。喪主以外の遺族は正喪服もしくは準喪服を着用します。

香典返しや引出物には何を選べばいい?

食品や消耗品など、使ってなくなってしまうものが好ましいとされています。何を選べば良いか迷ってしまうときは、商品券やカタログギフトにしてもよいでしょう。

四十九日法要を行う場所は?

四十九日法要を行う場所の決まりはありません。寺院、ご自宅、葬儀ホールやホテル、料理店などで行うのが通例です。

お付き合いのあるお寺や僧侶がいない場合はどうする?

菩提寺がある場合は、菩提寺の僧侶に依頼するのが一般的。

ただお付き合いのあるお寺や僧侶がいないのであれば、僧侶の手配サービスを利用するのもひとつの手。僧侶手配サービスは、全国どこでも、自分の宗派にあった僧侶を紹介してもらえます。

ちなみに、いい葬儀の姉妹サービス「いいお坊さん」では、法事・法要の手配が 45,000円から可能です。

葬式から法事・法要まで僧侶(お坊さん)手配は「いいお坊さん」

- 僧侶・葬式の手配 60,000円から(戒名込み)

- 法事・法要の手配 45,000円から