年忌法要とは、決められた節目の年の命日に行う、特別な法要。最初の年忌法要は命日の翌年に行う一周忌で、その後は2年目に三回忌、6年目に七回忌と、数十年にわたって続きます。年忌法要をいつまで行うかは、家庭や宗派、地域によって違うため、判断に迷う方もいるかもしれません。

この記事では、年忌法要の区切りの時期や回忌の数え方を解説。準備の流れやお布施、マナーなども紹介しますので、法事のお困りごとがある方はぜひ参考にしてください。

目次

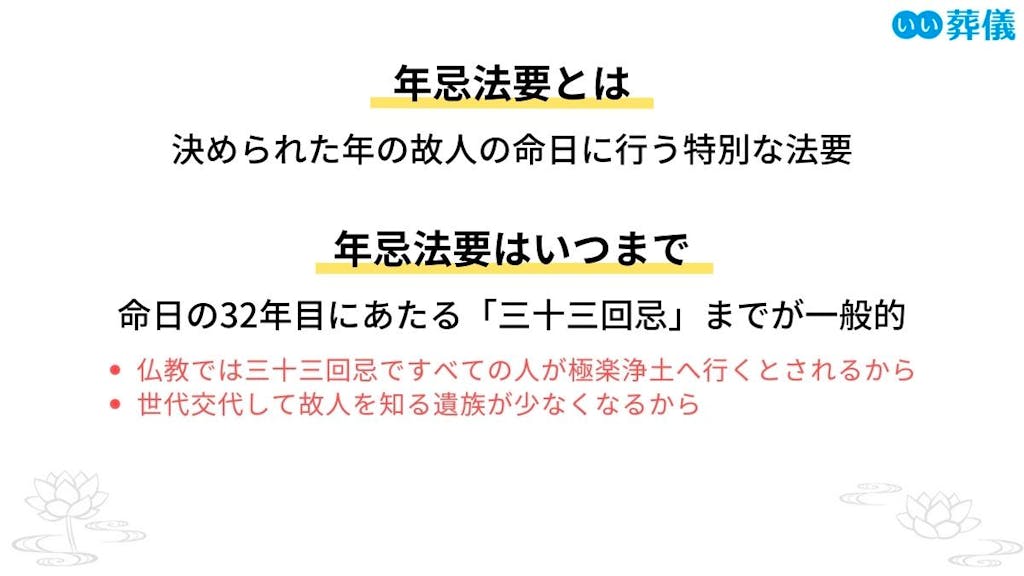

年忌法要はいつまで?法事は何回忌までやる?

年忌法要は、命日の32年目にあたる「三十三回忌」まで行うのが一般的です。

なぜなら仏教では、三十三回忌を過ぎると故人がご先祖様の仲間入りをするとされているから。また死後30年経つと、世代交代して故人を知っている遺族が減ってしまうのも理由です。ちなみに永代供養墓で個別供養する場合も、三十三回忌を節目にして、以降は合祀墓で管理する寺院や霊園が多くなっています。

ただ最近は、核家族化やライフスタイルの変化により、親族が定期的に集まるのが難しく、法事を省略する傾向が強まっている様子。年忌法要は三回忌までにして、七回忌以降は省略するご家庭が多いです。

その他、一周忌までしか法事をしなかったり、必ず五十回忌・百回忌まで行ったりと、法事をいつまで行うかは家庭や宗派、地域などによって変わります。各家庭で判断して問題ないので、家族や親族と十分話し合って、全員が納得いく結論を出すのが一番です。

法事をいつまでするかは宗派によって変わる

法事をいつまで行うかは、信仰している宗派によっても変わるので確認しておきましょう。ここでは代表的な宗派をあげて、年忌法要の流れと弔い上げのタイミングを紹介します。

ただし、地域やお寺によって法要の考え方はさまざまです。詳しくは菩提寺にご確認ください。

真言宗

真言宗では、十七回忌のあと、二十三回忌と二十七回忌をとばして、二十五回忌と三十三回忌を行います。三十三回忌で弔い上げとしますが、その後も五十回忌・百回忌・百五十回忌と、亡くなったあとに長期間法要を行うのが特徴です。

曹洞宗

曹洞宗では、十七回忌のあと、二十三回忌と二十七回忌をするか、二十五回忌としてまとめて行います。曹洞宗の弔い上げも三十三回忌が一般的ですが、地域や寺院によっては五十回忌まで法事を行うようです。

臨済宗・日蓮宗

臨済宗・日蓮宗は、曹洞宗と同じく、二十三回忌と二十七回忌をするか、二十五回忌をまとめて行います。三十三回忌で弔い上げとなりますが、日蓮宗では法要を取り仕切る人が亡くなるまで年忌法要を行う場合もあります。

浄土真宗

浄土真宗では、一周忌から三十三回忌まで法要を行い、三十三回忌を弔い上げにします。

ちなみに浄土真宗の年忌法要は、他の宗派とは少し意味合いが違うので注意しましょう。年忌法要とは、故人が極楽浄土へ旅立つために遺族が行う供養のこと。浄土真宗では「故人は亡くなったあと、すぐに極楽浄土へ行く」と考えられているため、遺族が故人を偲ぶ場として年忌法要を行うのが特徴です。

無宗教

故人が仏教徒でなく、特定の信仰をもたない場合は、年忌法要をする必要はありません。故人を偲ぶために集まって会食をしたり、供養をしたりするご遺族が多いです。

そもそも年忌法要とは?回忌の数え方

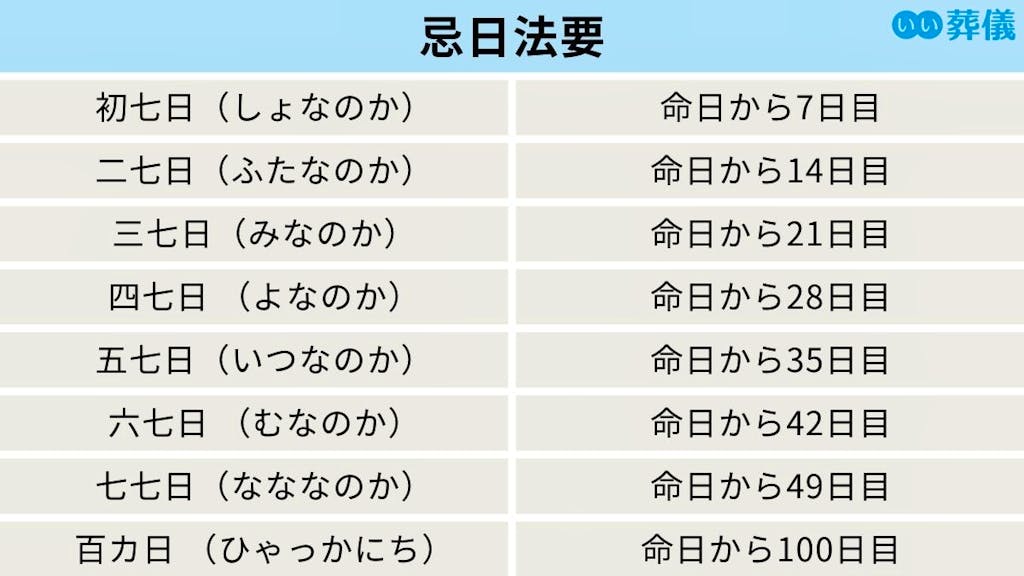

そもそも法事には、忌日法要と年忌法要、2つの種類があります。

忌日法要は、故人の死後7日おきに行い、100日目まで執り行う法事。一方の年忌法要は、故人の命日から何年経ったかに応じて行う法事です。

故人が亡くなったあと、最初に行う年忌法要は一周忌。一周忌は、葬儀の翌年の祥月命日(故人が亡くなった同月同日)に行います。一周忌以降の忌日法要の数え方は、「回忌数-1」年目。故人の亡くなった年を含めて数えるため、名称と年数が異なります。

- 三回忌は「3-1=2」で2年目

- 七回忌は「7-1=6」で6年目

- 十三回忌は「13-1=12」で12年目

- 十七回忌は「17-1=16」で16年目

- 二十三回忌は「23-1=22」で22年目

- 二十七回忌は「27-1=26」で26年目

- 三十三回忌は「33-1=32」で32年目

- 五十回忌は「50-1=49」で49年目

年忌法要は命日当日に行うのが正式な作法ですが、親戚が遠方にいたり都合があわなかったりして、全員が集まりやすい週末に実施するご遺族が多いです。法要日が命日を過ぎないよう、前もって予定を組みましょう。

年回忌法要早見表【2023/令和5年版あり】

|

年回忌法要を行う年

|

一周忌 | 三回忌 | 七回忌 | 十三回忌 | 十七回忌 | 二十三回忌 | 二十七回忌 | 三十三回忌 | 五十回忌 |

| 2018年 | 2017年没 | 2016年没 | 2012年没 | 2006年没 | 2002年没 | 1996年没 | 1992年没 | 1986年没 | 1969年没 |

| 2019年 | 2018年没 | 2017年没 | 2013年没 | 2007年没 | 2003年没 | 1997年没 | 1993年没 | 1987年没 | 1970年没 |

| 2020年 | 2019年没 | 2018年没 | 2014年没 | 2008年没 | 2004年没 | 1998年没 | 1994年没 | 1988年没 | 1971年没 |

| 2021年 | 2020年没 | 2019年没 | 2015年没 | 2009年没 | 2005年没 | 1999年没 | 1995年没 | 1989年没 | 1972年没 |

| 2022年 | 2021年没 | 2020年没 | 2016年没 | 2010年没 | 2006年没 | 2000年没 | 1996年没 | 1990年没 | 1973年没 |

| 2023年 | 2022年没 | 2021年没 | 2017年没 | 2011年没 | 2007年没 | 2001年没 | 1997年没 | 1991年没 | 1974年没 |

| 2024年 | 2023年没 | 2022年没 | 2018年没 | 2012年没 | 2008年没 | 2002年没 | 1998年没 | 1992年没 | 1975年没 |

| 2025年 | 2024年没 | 2023年没 | 2019年没 | 2013年没 | 2009年没 | 2003年没 | 1999年没 | 1993年没 | 1976年没 |

| 2026年 | 2025年没 | 2024年没 | 2020年没 | 2014年没 | 2010年没 | 2004年没 | 2000年没 | 1994年没 | 1977年没 |

| 2027年 | 2026年没 | 2025年没 | 2021年没 | 2015年没 | 2011年没 | 2005年没 | 2001年没 | 1995年没 | 1978年没 |

| 2028年 | 2027年没 | 2026年没 | 2022年没 | 2016年没 | 2012年没 | 2006年没 | 2002年没 | 1996年没 | 1979年没 |

| 2029年 | 2028年没 | 2027年没 | 2023年没 | 2017年没 | 2013年没 | 2007年没 | 2003年没 | 1997年没 | 1980年没 |

| 2030年 | 2029年没 | 2028年没 | 2024年没 | 2018年没 | 2014年没 | 2008年没 | 2004年没 | 1998年没 | 1981年没 |

| 2031年 | 2030年没 | 2029年没 | 2025年没 | 2019年没 | 2015年没 | 2009年没 | 2005年没 | 1999年没 | 1982年没 |

| 2032年 | 2031年没 | 2030年没 | 2026年没 | 2020年没 | 2016年没 | 2010年没 | 2006年没 | 2000年没 | 1983年没 |

| 2033年 | 2032年没 | 2031年没 | 2027年没 | 2021年没 | 2017年没 | 2011年没 | 2007年没 | 2001年没 | 1984年没 |

| 2034年 | 2033年没 | 2032年没 | 2028年没 | 2022年没 | 2018年没 | 2012年没 | 2008年没 | 2002年没 | 1985年没 |

| 2035年 | 2034年没 | 2033年没 | 2029年没 | 2023年没 | 2019年没 | 2013年没 | 2009年没 | 2003年没 | 1986年没 |

| 2036年 | 2035年没 | 2034年没 | 2030年没 | 2024年没 | 2020年没 | 2014年没 | 2010年没 | 2004年没 | 1987年没 |

| 2037年 | 2036年没 | 2035年没 | 2031年没 | 2025年没 | 2021年没 | 2015年没 | 2011年没 | 2005年没 | 1988年没 |

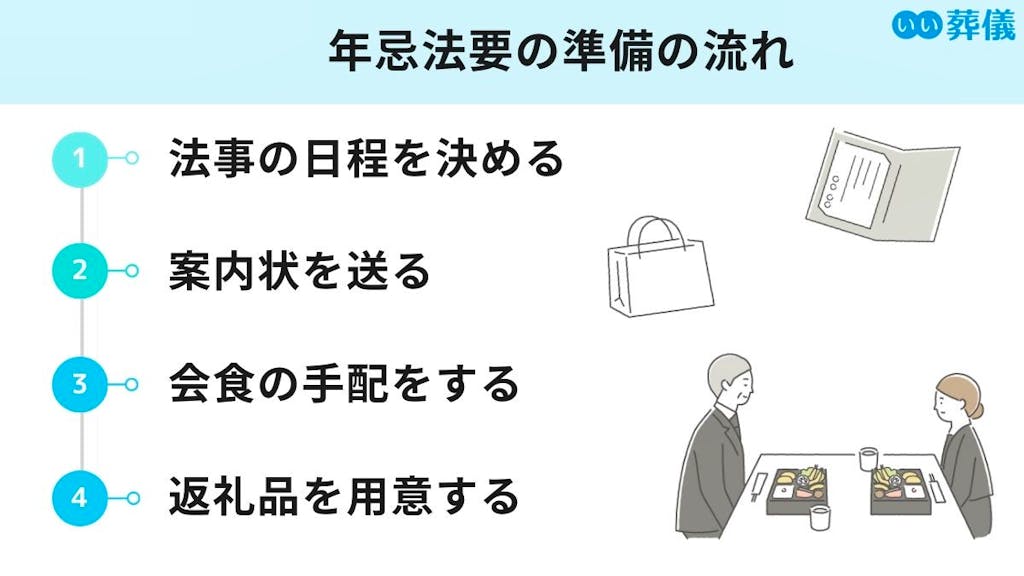

年忌法要の準備の流れ

- 法事の日程を決める

- 案内状を送る

- 会食の手配をする

- 返礼品を用意する

年忌法要の準備をする流れはこちら。

法事を行うときは、まずお付き合いのあるお寺の住職と相談して日程を決めます。年忌法要は祥月命日に行うのが正式な決まりですが、難しい場合は当日より前の日付にしてください。

日程を決めたら、出席者の予定を確認するために案内状を送付します。遅くとも法事の1カ月前には送るようにして、早めに出欠の確認をとりましょう。

参列者の人数がわかったら、会食や返礼品の手配をします。会場の担当者に年忌法要であることを伝えたうえで、人数や席順、食事のメニューなどの相談をするのがベスト。また法要会場から食事をする場所が離れている場合は、移動手段の確保も行わなくてはなりません。各自の自家用車で移動してもらうのか、送迎バスを手配するのか、参列人数によって検討します。

返礼品の金額は、いただいた香典の半分〜3分の1が目安。食品や消耗品などの消えものを選び、持ち運びしやすいようサイズや重さにも気を配りましょう。

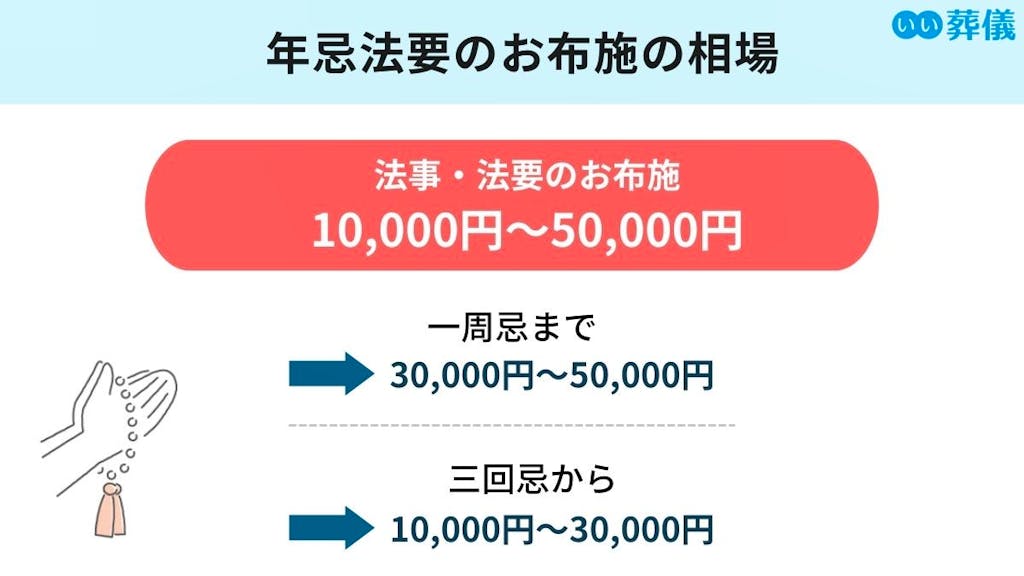

年忌法要のお布施

年忌法要では、読経や説法など、故人を供養してくださったお礼として僧侶にお布施を渡します。

法事・法要のお布施は10,000円〜50,000円が相場。喪中が明ける一周忌までは30,000円〜50,000円、三回忌以降は10,000円〜30,000円を渡すことが多いようです。ただ、お寺との関係性や法事の規模、地域などによって変わるため、一度僧侶に確認しておくと安心でしょう。

また、場合によっては「お車代」や「御膳料」を包むこともあります。お車代は、寺院以外で法要を行った場合、御膳料は僧侶が会食を辞退された場合に渡すお金です。

年忌法要に参列するマナー

喪服を着るのは三回忌まで

年忌法要の服装は、遺族・参列者ともに三回忌まで喪服を着るのが一般的。男性はブラックスーツ、女性はブラックフォーマルを着用して、過度な露出や派手なアクセサリーは避けましょう。

七回忌以降は、略式の喪服または平服で問題ありません。ただし弔事における平服=普段着ではないので注意が必要。黒や紺、グレーなどの地味な色のスーツやワンピース、アンサンブルなどを着用して参列します。

香典袋の薄墨は初七日まで

葬儀や初七日に持参する香典には、薄墨で表書きや名前を書きます。薄墨を使うのは、「悲しみの涙で墨が薄まった」「突然の不幸で墨をする時間がない」などといった意味が込められているから。四十九日以降の法事は、事前に予定していることがわかっているため、黒い濃墨を使います。

また香典の金額は、法要や故人との関係性によって変わります。一般的に、故人が亡くなってから年数が経つほど、香典の相場金額が下がる傾向が強いです。

年忌法要は何回忌まで親戚を呼ぶ?

年忌法要で、親戚や友人をいつまで呼ぶのか、基準はとくにありません。そのため施主が中心となって、家族や親族と相談して決めるのが最適でしょう。

ただ実際には、三回忌まで親族に声をかけるご遺族が多いようです。

年忌法要の法事をしないとどうなる?

法事とは、故人の冥福を祈って供養するための行事。年忌法要をしなくても、仏壇やお墓の前で手を合わせたり花やお供え物を置いたりするだけで、故人の供養を行えます。実際に近年は、法要をしないご遺族も増えているようです。

ただお付き合いのある菩提寺があったり、しきたりを重視する親戚がいたりする場合は、年忌法要を行わないことでトラブルが起こるかもしれません。年忌法要をしない決断をする前に、菩提寺や身内に相談したり地域の風習を確認したりと、さまざまな事柄を検討するのが大切です。

年忌法要に関するよくある質問

年忌法要の法事はいつまで行う?

年忌法要は、命日から32年目にあたる「三十三回忌」まで行うのが一般的。

仏教では、三十三回忌を過ぎるとすべての人が極楽浄土へ行けると考えられています。また死後30年以上経つと、故人を知っている遺族が少なくなってしまうのも理由のひとつです。

ただ法事をいつまで行うかは、家庭や宗派、地域などによって変わります。最近は、年忌法要を三回忌までにして、七回忌以降を省略するご遺族が増えているようです。

年忌法要とは?何をする法事?

年忌法要とは、故人が亡くなった命日と同月同日に行う法要のこと。遺族や親族が集まり、僧侶にお経を唱えていただいて亡くなった故人を供養する儀式です。

ちなみに、供養の儀式だけでなく、その後の会食まで含めた一連の行事を法事と呼びます。

付き合いのあるお寺や僧侶がいないときはどうする?

先祖代々お付き合いのあるお寺や僧侶がいる場合は、優先的に依頼するのがおすすめ。

ですが、もしいないなら、全国各地の僧侶を紹介してもらえる「お坊さん手配」サービスを利用してみてはいかがでしょうか。

いい葬儀では、総額4.5万円から法事・法要に僧侶のご紹介が可能です。地域や宗派にあったお坊さんを手配いたしますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。