故人と向き合って、1人1人お別れをする焼香は、葬儀のなかでも重要な場面。焼香のやり方に気をとられてきちんとお別れできなかったり、マナー違反で失礼になったりしないよう、事前に正しい作法を学んでおくと安心です。

この記事では、焼香の基本的なやり方はもちろん、形式・宗派・宗教別の作法を紹介。文章や図、動画を用いながら、焼香のやり方をわかりやすく解説します。

目次

焼香とは?焼香の宗教的な意味を解説

焼香の匂いや煙の宗教的な意味

焼香とは、葬儀・法事のときに、お香を焚いて故人や仏様を拝むこと。一般的には、香木を砕いて粉末状にした「抹香」を香炉に落として焚く行為を指します。

焼香の目的はお香の匂いや煙を立てることで、3つの意味があるといわれています。

1.穢れを払って心身を清らかにする

焼香で使うお香の匂いには、自らの穢れを払って、心と身体を清らかにする効果があります。キレイになった心身で仏様や故人に祈り、敬意と感謝を捧げる意味があるんだそう。また、お香の匂いが仏様の徳や教え、極楽浄土を思い起こさせるといわれています。

2.故人や仏様にお供えする

仏教では、人が亡くなると霊魂になり、四十九日までは現世にとどまるとされています。霊体となった故人は「匂い」を食べると考えられているため、焼香をして故人のお腹を満たす意味もあるようです。

3.この世とあの世をつなげる

仏教では、現世の人間とあの世の故人は、煙を介してコミュニケーションをとると考えられています。現世とあの世をつなげるのは、焼香の煙の大切な役割。葬儀やお盆など、故人の魂が帰ってくるタイミングで遺族が焼香を焚き、故人を迎え入れます。

焼香の歴史と実用性

焼香で使う香木は、仏教発祥の地であるインドから日本に伝来しました。インドは高温多湿で酷暑のため、死体に腐敗臭が生じやすい環境。焼香のお香には、死体の腐敗臭を消す役割があったようです。

インドから日本へ仏教が伝わったとき、お香の役割も受け継がれ、お悔やみ事に使われるようになりました。たとえば通夜では、故人に傍で一晩中お香を焚き続ける習慣があります。お香は宗教的な意味だけでなく、遺体の臭いをおさえるという実用面でも重宝されました。

焼香と線香の違い

焼香と線香は、どちらも香りと煙を立てて、仏様や故人に敬意を表す道具。焼香は細かく砕いた香木を、線香は棒状になったお香を使います。

同じ目的をもつ焼香と線香ですが、使う場面が違うので注意が必要。焼香は葬儀や法事などの大切な儀式で、線香は仏壇に祈ったりお墓参りをしたり、日常的な場面で使います。

まずは1分動画で確認!焼香の基本的なやり方

まずは、一般的な焼香のやり方を動画で確認してみましょう。

動画では、葬儀でもっともよく行われている「立礼焼香」のやり方を解説しています。

参列者と遺族・親族の焼香のやり方は、基本的に同じです。ただ参列者が焼香するときは遺族へ、遺族が焼香をするときは弔問客へ向かって礼をします。お辞儀の向きを間違えないように気を付けてください。

また宗派によって焼香の回数や抹香の掲げ方が多少違いますが、基本的な焼香の作法は共通。基本の流れをおさえたうえで、形式や宗派別の焼香のやり方を確認すると、理解しやすいでしょう。

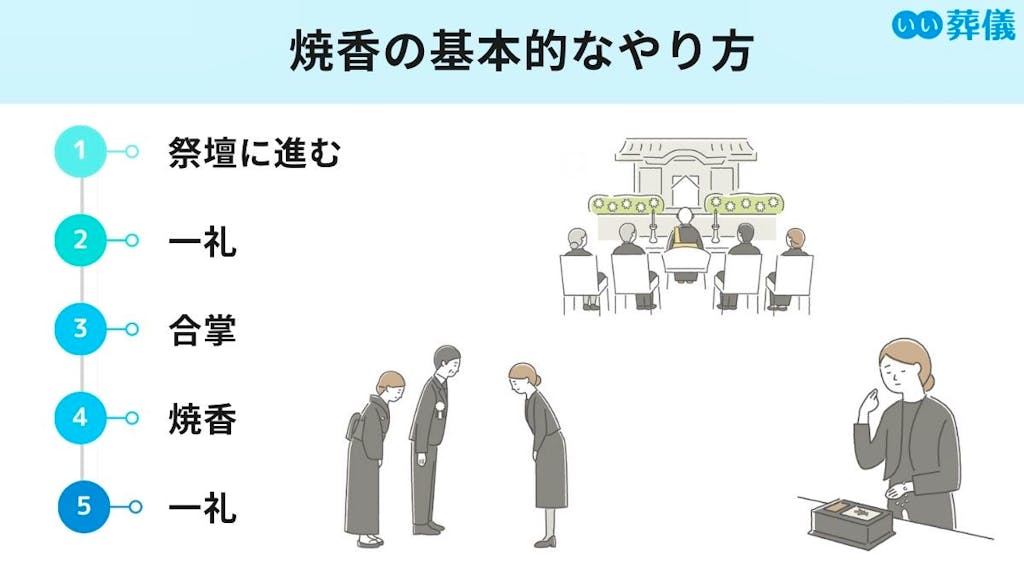

【参列者】焼香の基本的なやり方

1.祭壇に進む

お焼香の順番が来たら、係の案内に従って祭壇の前まで進みます。数珠は左手に持ち、房を下にたらすようにしてください。

2.遺影・喪主・参列者に一礼

故人の遺影に向かって一礼します。次に喪主に向けて一礼。そして、参列者全体に向けて一礼します。

3.合掌

故人に向かって、胸元で合掌(または一礼)します。

4.焼香

右手の親指・人差し指・中指の3本指で抹香をつまみます。抹香をつまんだまま軽く頭を下げ、右手を額の高さまで掲げたら、香炉にくべます。

宗派によって焼香の回数は異なりますが、ご自身の宗派の回数で問題ありません。わからない場合は3回繰り返すのが一般的。また、式中に回数の案内があれば従います。

5.遺影・喪主・参列者に一礼

焼香が終わったら、改めて故人に向けて胸元で合掌(または一礼)します。向き直って、喪主に一礼し、最後に振り返って全体に一礼します。

【遺族・親族】焼香の基本的なやり方

1.祭壇に進む

係の案内に従って祭壇の前まで進みます。 数珠は左手に持ち、房を下にたらします。

2.遺影・僧侶に一礼

祭壇の遺影と僧侶に向かって一礼。次に、参列者全体に向けて一礼します。

3.合掌

祭壇では、まず故人に向けて胸元で合掌(または一礼)します。

4.焼香

右手の親指・人差し指・中指の3本指で抹香をつまみます。抹香をつまんだまま軽く頭を下げ、右手を額の高さまで掲げたら、香炉にくべます。

宗派によって焼香の回数は異なりますが、ご自身の宗派の回数で問題ありません。わからない場合は3回繰り返すのが一般的。また、式中に回数の案内があれば従います。

5.遺影・僧侶に一礼

焼香が終わったら、故人に向けて胸元で合掌(または一礼)。最後に振り返って、全体に一礼します。

形式別!焼香の正しいやり方と手順

焼香の形式(種類)は3つ

| 焼香の形式 | やり方 |

|---|---|

| 立礼焼香(りつれいしょうこう) | 立ったまま行う焼香の方法 主に椅子席のある式場で行われる |

| 座礼焼香(ざれいしょうこう) | 座ったまま行う焼香の方法 主に小規模な式場や畳敷きの和室で行われる |

| 回し焼香(まわししょうこう) | 焼香セットを回して自席で焼香を行う方法 主に小規模な式場や自宅で行われる |

焼香の形式(種類)は、「立礼焼香(りつれいしょうこう)」「座礼焼香(ざれいしょうこう)」「回し焼香(まわししょうこう)」の3つ。

もっとも一般的なのは立礼焼香ですが、葬儀の様式や会場の規模によって、焼香のやり方が変わります。ここでは、形式別に焼香の正しいやり方と手順を紹介します。

立礼焼香

- 焼香の順番が来たら、焼香台の前へ進む

- 遺影・喪主・参列者に一礼する

- 祭壇上の遺影に合掌(または一礼)する

- 宗派ごとの作法に則って抹香をつまみ、香炉へ落とす

- 宗派ごとの作法に則って1~3回繰り返す

- 祭壇上の遺影に合掌(または一礼)する

- 2~3歩下がったあと、喪主・参列者に一礼する

- 自席にもどる

立礼焼香(りつれいしょうこう)とは、立ったまま行う焼香の方法で、椅子席が用意されている葬儀や式場で主に行われます。

順番が来たら席から立ち上がり、設置された焼香台に向かって焼香を行うのが基本。親族は僧侶の席の前、一般の参列者は遺族席の前に設置された焼香台で立ったまま焼香をします。

座礼焼香

- 順番が来たら、焼香台の手前まで中腰で進む

- 焼香台の前に座って遺族に一礼する

- 祭壇上の遺影に合掌(または一礼)する

- 宗派ごとの作法に則って抹香をつまみ、香炉へ落とす

- 宗派ごとの作法に則って1~3回繰り返す

- 祭壇上の遺影に合掌(または一礼)する

- 焼香台の前から下がって、遺族に一礼する

- 中腰または立ち上がって自席にもどる

座礼焼香(ざれいしょうこう)は、座ったまま行う焼香の方法で、小規模な会場や畳敷きの和室の葬儀で実施されます。焼香台や祭壇は、座位にあわせて低めに設置されています。

座礼焼香では、焼香台まで移動するときに立ち上がらないのがマナーです。正座した状態でつま先を立て、膝をついて移動する(膝行・膝退)か、中腰で移動してください。

自分の順番が来たら、膝行・膝退または中腰で焼香台へ向かい、祭壇の前で正座して焼香を行います。

回し焼香

- 香炉が回ってきたら、会釈をして両手で受け取る

- 香炉を自分の前に置き、祭壇に向かって合掌する

- 宗派ごとの作法に則って抹香をつまみ、香炉へ落とす

- 宗派ごとの作法に則って1~3回繰り返す

- 祭壇に向かって合掌・一礼する

- 隣の人に香炉を回す

回し焼香は、自宅や小規模な会場で葬儀をするときに用いられる方法。香炉と抹香を乗せたお盆(焼香セット)を、参列者の間で順番に回します。焼香台まで移動せず、自席で焼香を行うため、スペースが狭くても焼香できる効率的な方法といえるでしょう。

焼香セットが回ってきたら、軽く会釈して受け取り、焼香をして次の人へ渡すのが一連の流れ。焼香炉は自分の前に置くのが一般的ですが、椅子席の場合は膝の上に置きます。

宗派別!焼香のやり方と回数の違い

| 仏教宗派 | 焼香のやり方 | 焼香の回数 |

|---|---|---|

| 天台宗 | 抹香を額の高さに掲げる | 1~3回 |

| 真言宗 | 抹香を額の高さに掲げる | 3回 |

| 浄土宗 | 抹香を額の高さに掲げる | 1~3回 |

| 日蓮宗 | 抹香を額の高さに掲げる | 1~3回 |

| 浄土真宗 | 抹香を掲げず、香炉にくべる | 本願寺派:1回 真宗大谷派:2回 |

| 臨済宗 | 抹香を掲げず、香炉にくべる | 1回 |

| 曹洞宗 | 最初の1回は抹香を額の高さに掲げる 2回目はそのまま香炉にくべる | 2回 |

焼香のやり方と回数は宗派によって異なります。

一般的には抹香を額の高さに掲げ、香炉にくべる行為を1~3回繰り返しますが、宗派によって抹香を掲げなかったり回数が異なったりします。

たとえば浄土真宗では、自分自身を清めるために焼香を行うため、故人に向かって抹香を掲げる作法はありません。また浄土宗や天台宗、臨済宗などは、回数や作法に厳格な定めがなく、自由に焼香をすることが許されています。

ただ葬儀では、式中で特定の作法を指定されない限り、自分が信仰する宗教に従って焼香をあげれば問題ありません。故人の宗派ごとに焼香の作法を使い分ける必要はないので、安心してください。

天台宗

天台宗は、焼香の形式的な作法や回数より、感謝と供養の心を大切にしている宗派。

天台宗には、焼香に関連する言い伝えがあります。それはお釈迦様の弟子である富那奇(ふなき)が、兄とともに故郷にお堂を建てたときの逸話。富那奇がお釈迦様への敬慕を込めて一心に香を焚くと、お香の煙がお釈迦様のもとへ届き、ただちにお堂に出向いて説法をされたんだそうです。

この言い伝えから、天台宗では感謝と供養の心を込めて焼香をすることが重要視されているとわかります。作法としては、抹香を額に掲げ、1回または3回焼香を行うことが多いです。

真言宗

真言宗では、3回焼香をするのが作法。右手の親指・人差し指・中指の3本で抹香をつまんだら、左手を軽く添えて額の高さにおしいただき、香炉にくべることを3回繰り返します。

また線香を使って故人や仏様を拝むときは、3本立ててお供えするのが一般的です。

浄土宗

浄土宗の焼香の作法は、右手の3本指で抹香を軽くつまんだあと、手のひらを上に向けるのが特徴。右手に左手を添えて抹香をおしいただいたら、香炉にくべて合掌一礼します。焼香の回数は地方やお寺によって違いますが、とくにこだわらないケースが多い様子。

また浄土宗の合掌は、左右の手のひらと指を揃えてぴったりと合わせる「堅実心合掌(けんじつしんがっしょう)」です。手を胸の前で合わせたとき、指先を45度くらいの角度にして仏様の方に傾けるのが美しく自然だとされています。

宗教別!他宗教における焼香のやり方と作法

神道における焼香:玉串奉奠

神道(神式)の通夜や葬儀では、仏式の焼香の代わりに「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」が行われます。玉串とは、紙垂(しで)や木綿(ゆう)を麻で結んだ木の枝のこと。神前にお供えする神饌の一種で、神道の儀式には欠かせない存在です。

玉串奉奠では、玉串を祭壇にお供えして、故人が安らかに眠れるよう祈りを捧げます。

1.神職から玉串を受け取る

順番が来たら祭壇の前へ進み、遺族に一礼。神職の前に進み出て一礼したら、玉串を両手で受け取る。玉串は、右手で根元を上から持ち、左手で葉先を下から支えるように持つ。

2.玉串を持ってお祈りする

玉串を胸の高さまで持ち上げ、祭壇まで進んで一礼する。時計回りに90度回転させて玉串を縦にし、左手で根本を、右手で葉を持つ。目を閉じてお祈りをする。

3.玉串を捧げる

時計回りに180度回転させて、玉串の根本を祭壇に向ける。両手で玉串を置いて、故人に捧げる。

4.二礼・しのび手で二拍手・一礼をする

正面を向いたまま、右足で一歩後退して深く二礼する。音をたてないよう拍手する「しのび手」で二拍手し、最後にもう一度一礼する。

5.席にもどる

神職と遺族に一礼して、自席にもどる。

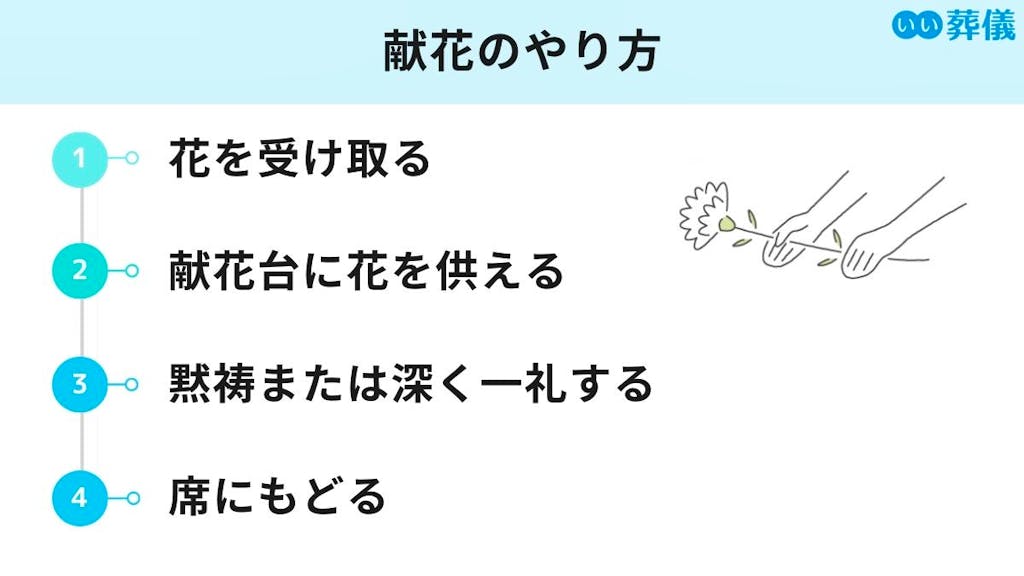

キリスト教における焼香:献花

キリスト教の葬儀で焼香と同じ意味をもつのは「献花」です。献花とは、参列者が1人ずつ花を供えて、故人にお別れを告げること。花を献花台に置いて、黙祷をするのが基本的な作法です。

カトリックの方は十字を切り、プロテスタントの方は胸の前で手を汲みます。キリスト教信者でない方は周囲とムリにあわせず、合掌をすれば問題ありません。

1.花を受け取る

順番が来たら祭壇の前へ進み、遺族に一礼。渡された花を両手で受け取る。このとき左手で根元を、右手で花を支えるように持つ。

2.献花台に花を供える

献花台の前まで移動して一礼する。時計回りに180度回転させ、花の根元を祭壇に向けたら、献花台に供える。

3.黙祷または深く一礼する

祭壇に向かって頭を下げて黙祷、または深く一礼する。

4.席にもどる

正面を向いたまま一歩下がり、宗教者や遺族に一礼して自席にもどる。

焼香を行う順番

焼香は、故人と関係が深い順番で行うのが一般的。通常は喪主からはじまり、遺族、親族、そして参列者と続きます。葬儀では席次が決められているので、スタッフの案内に従って焼香を行いましょう。

参列者の多い大規模な葬儀では、複数の人が同時に焼香することもあります。同時に焼香を行うときは、一緒に焼香した人にあわせて祭壇を離れるようにしてください。

焼香するときの数珠の持ち方

| 仏教宗派 | 数珠の持ち方 |

|---|---|

| 天台宗 | 数珠を左手の人差し指と中指の間にかける |

| 真言宗 | 数珠を両手の中指にかける |

| 浄土宗 | 数珠を親指と人差し指の間にかける |

| 日蓮宗 | 数珠を八の字にねじって、左手の親指と人差し指の間にかける |

| 浄土真宗 | 数珠を二重にして、親指と人差し指の間にかける |

| 臨済宗 | 数珠を二重にして、左手の親指と人差し指の間にかける |

| 曹洞宗 | 数珠を二重にして、左手の親指と人差し指の間にかける |

焼香をするときは、数珠を持つのがマナー。数珠の貸し借りはタブーとされているので、大人のマナーとしてご自身の数珠を必ず持参しましょう。

数珠には、大きく分けて略式数珠と本式数珠の2種類があります。

略式数珠は宗派に関係なく使える数珠で、価格は5000円〜1万円ほど。本式数珠は宗派ごとに形状が異なり、価格は1万円〜3万円です。どちらを選んでも問題ありませんが、初めて数珠を購入するなら、宗派の縛りがない略式数珠がオススメです。

また数珠の持ち方は、焼香のやり方と同じく、信仰している宗派によって変わります。焼香のやり方だけでなく、数珠の持ち方もあわせて確認しておきましょう。

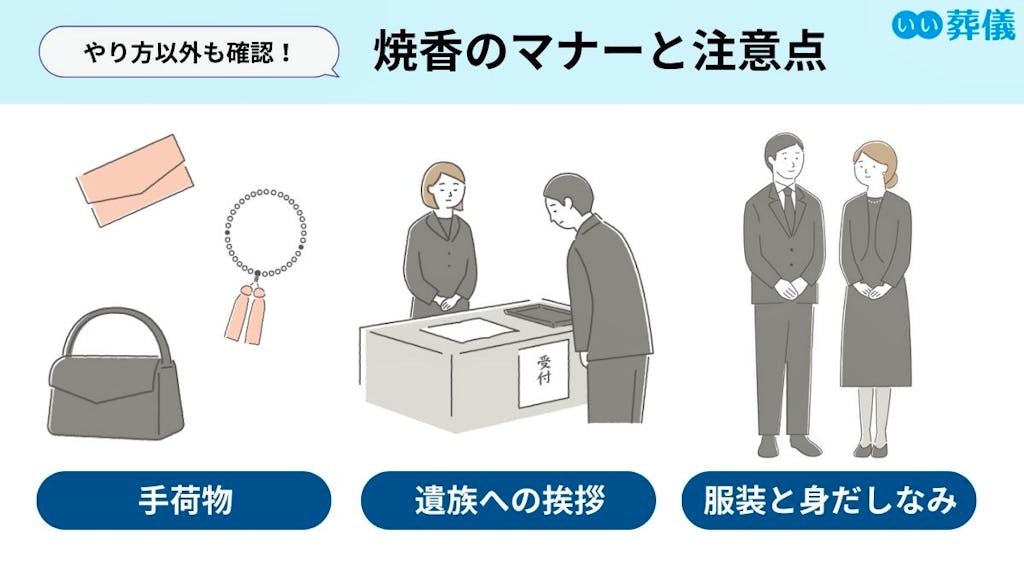

焼香のマナーと注意点

手荷物は最小限におさえる

焼香は両手を使うため、手荷物は最小限におさえるのがベター。大きい荷物はクロークに預けるか、自席の足元に置いておいた方が安心です。小ぶりのバッグか手ぶらで参列すれば、荷物の置き場所に困らないでしょう。

また焼香台にスペースがあるなら、焼香するときにバッグを置いても構いません。

喪主・遺族への挨拶は簡潔に

喪主や遺族へ挨拶するときは、「この度は心よりお悔やみ申し上げます」「この度はご愁傷様です」など、簡潔に済ませること。沢山の参列者をもてなす喪主・遺族の負担にならないよう、配慮してあげるのが大切です。

また通夜・葬儀では、不幸を連想させる言葉は避けるのがマナー。死や別れを連想させる忌み言葉や、不幸を繰り返すイメージのある重ね言葉を使わないようにしてください。

服装と身だしなみのマナーを守る

葬儀では、喪主・遺族は正喪服か準喪服、参列者は準喪服を着用するのが正式なマナー。

正喪服はもっとも格式高い喪服で、男性は紋付羽織袴かモーニングスーツ、女性は黒紋付の着物かブラックフォーマルを着用します。準喪服は一般的な喪服を指し、男性はブラックスーツ、女性はブラックフォーマルを着用するのが基本です。

また清潔感のある身だしなみを心がけ、派手な色やアクセサリーは避けるようにしてください。とくに女性は露出の少ない洋服を選び、お化粧も控え目なナチュラルメイクを心がけましょう。

焼香のやり方でよくある質問

一般焼香のやり方と手順は?

一般焼香(立礼焼香)のやり方

- 焼香の順番が来たら、焼香台の前へ進む

- 遺影・喪主・参列者に一礼する

- 祭壇上の遺影に合掌(または一礼)する

- 宗派ごとの作法に則って抹香をつまみ、香炉へ落とす

- 宗派ごとの作法に則って1~3回繰り返す

- 祭壇上の遺影に合掌(または一礼)する

- 2~3歩下がったあと、喪主・参列者に一礼する

- 自席にもどる

一般焼香の基本的なやり方・手順はこちらです。焼香の作法や回数は、ご自身が信仰している宗派にあわせるのが基本。また式中で指定がある場合は、指示に従うのがマナーです。

ちなみに一般焼香とは、親族以外の一般参列者が焼香をあげること。喪主・遺族・親戚・近親者の焼香が終わったあと、順番にお焼香をあげていきます。

お焼香の回数の意味は?なぜ3回?

お焼香の回数は、宗派の教えや考え方によって1回~3回と異なります。

もっとも一般的な焼香の回数は3回ですが、これは仏教が「3」という数字を重視しているから。また仏・法・僧を敬う「三宝礼」の教えがもとになっているという説もあります。

その他、1回だけ焼香をするのは、死を原点回忌と捉えているから。2回焼香を行うのは、1回目で故人や仏様を拝み、2回目でお香の火が消えないようにと祈りを込めるからだとされています。

ただ宗派や地域によって、焼香の回数には異なる習慣や解釈があるため、あくまで参考程度に考えてください。

自宅で焼香をあげるやり方とマナーは?

自宅で焼香をあげるやり方

- 仏壇の前に座り、遺族と遺影に一礼する

- ろうそくの炎で線香に火をつける

- 左手であおいで、線香の火を消す

- 宗派ごとの作法に則って線香を香炉に置く

- 合掌する

- 遺影と遺族に一礼する

葬儀に参列できなかったり、後日ご逝去を知ったりしたときは、焼香をあげるために自宅へ弔問に伺います。弔問は葬儀直後を避けつつ、故人が亡くなってから49日目、四十九日法要までに伺うのがマナー。弔問するときは、必ず遺族に連絡をとり、事前に約束を取り付けましょう。

自宅の仏壇やお墓で焼香をするときは、抹香ではなく、線香で行うのが一般的です。

線香は、必ずろうそくの炎から火をつけること。ライターやマッチから直接火をつけるのはマナー違反です。その他、日を消した線香を香炉に立てるか、寝かせるかは、宗派によって変わるので注意しましょう。