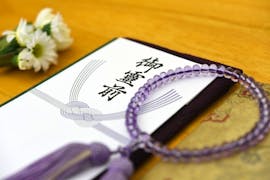

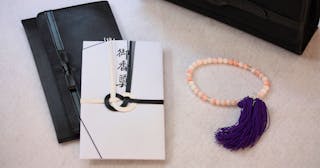

香典と香典返し

香典と香典返し 家族葬で香典辞退されたらどうする?お悔やみの伝え方と対処法

家族葬では参列者の香典を辞退する遺族がいます。家族葬で香典辞退されたときの対処法と、香典の代わりにお悔やみを伝える方法を紹介します。

2007年鎌倉新書入社。「月刊仏事」編集記者を経て、葬儀・お墓・仏壇など、終活・エンディング関連のお役立ち情報を発信する複数のWebメディアを立ち上げ。2018年には葬儀情報に特化した「はじめてのお葬式ガイド」をリリース。ライフエンディングコンサルタントとして「サンデーステーション」「Abema Prime」に出演するほか、「週刊女性」「介護ポストセブン」「マネーポストWEB」にコメント提供するなど、多方面で活躍中。

香典と香典返し

香典と香典返し  法事・法要

法事・法要  香典と香典返し

香典と香典返し  仏壇・仏具

仏壇・仏具  葬儀の流れ

葬儀の流れ  仏壇・仏具

仏壇・仏具  葬儀のマナー

葬儀のマナー  香典と香典返し

香典と香典返し  葬儀のマナー

葬儀のマナー  葬儀のマナー

葬儀のマナー  葬儀の費用相場

葬儀の費用相場  法事・法要

法事・法要  仏壇・仏具

仏壇・仏具  服装と身だしなみ

服装と身だしなみ  服装と身だしなみ

服装と身だしなみ  法事・法要

法事・法要  法事・法要

法事・法要  お墓・供養

お墓・供養  葬儀のマナー

葬儀のマナー  葬儀のマナー

葬儀のマナー  服装と身だしなみ

服装と身だしなみ  法事・法要

法事・法要  香典と香典返し

香典と香典返し  葬儀の種類

葬儀の種類  葬儀のマナー

葬儀のマナー  葬儀の宗教・宗派

葬儀の宗教・宗派  終活映画

終活映画  葬儀・仏事の知識

葬儀・仏事の知識  葬儀・仏事の知識

葬儀・仏事の知識  葬儀・仏事の知識

葬儀・仏事の知識