通夜・葬式の日程は、ご逝去後に葬儀社を手配したあと、すぐに決めなければなりません。時間のないなか、火葬場や僧侶、参列者の状況をふまえて日程を調整するのは想像以上に大変です。

この記事では、通夜・葬儀の一般的な日程や決め方、亡くなってから葬式までの流れなどを解説します。葬儀の予定がある方、また突然大切な人を亡くされた方は、ぜひ参考にしてください。

目次

葬儀の日程・スケジュールはいつ決まる?

葬儀の日程は、家族が亡くなって葬儀社を手配したあと決めるのが通例。突然亡くなったり、すぐに病院から遺体を搬送する必要があったりと、時間の余裕がない中で決めることが多いです。

また喪主を務めるなら、通夜と葬儀・告別式の日取りにくわえて、具体的なスケジュールを決めなければなりません。

喪主は通常、配偶者や息子など、故人と縁の深い人が務めます。精神的につらい状況で、時間的余裕のないなか、葬儀の内容やスケジュールを決めるのは大変。そのため実際には、葬儀社の担当者が主導して取り決めをすることが多いです。

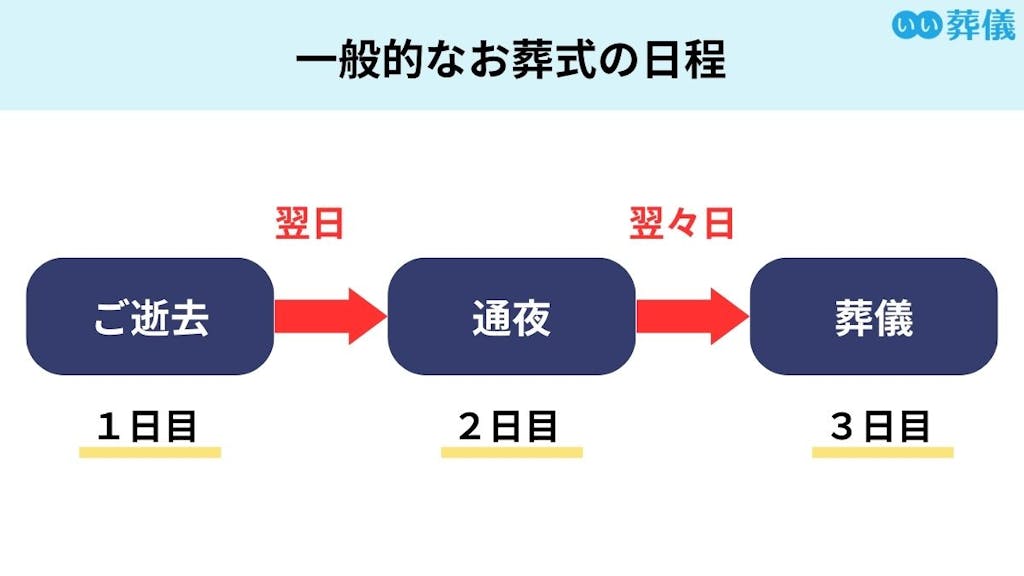

今日亡くなったら通夜と葬式の日程はいつ?

一般的な葬儀の日程は、故人が死亡した翌日に通夜、翌々日に葬儀・告別式を行います。日数でいうと、亡くなった日が1日目、通夜が2日目、葬儀・告別式が3日目です。

いつまでに葬儀をしなければならないという決まりはありませんが、遺体の腐敗を考慮すると、なるべく早い方が望ましいでしょう。

通夜の日程

通夜は通常、故人が亡くなった日の翌日に行います。

地域によっては亡くなった当日に通夜を行ったり、反対に宗教者・喪主の都合や、斎場・火葬場の空き状況などが理由で、遅らせたりすることも多いです。また故人が亡くなった日に親族や知人に連絡が取れず、当日参列できる方だけで「仮通夜」を行うことがあります。

通夜は、夕方から夜にかけて行うケースがほとんど。午後6時くらいに開始するのが一般的です。地域によって習わしは違いますが、通夜のあとは通夜振る舞いの席を設けます。

たとえば東京を中心とした首都圏では、通夜で焼香をしたあと、通夜振る舞いの席で一口は箸をつけるのがマナーとされています。その他、通夜振る舞いに参列者を招かず、親族のみで行う地域もあります。

葬儀・告別式の日程

葬儀・告別式は、通夜の翌日に行うのが一般的。開始時刻は、午前中か午後の早い時間などの日中が多いです。

火葬とお葬式の日程は別?

一般的には、お葬式・告別式と同じ日に火葬します。

そもそも火葬は、故人が亡くなったあと24時間経過してから行うよう法律で定められています。亡くなった日はできないため、葬儀・告別式とあわせて火葬をすることが多いです。

また葬儀のあと出棺して火葬する「後火葬」か、前に火葬をする「前火葬」かは、地域によって違うので注意が必要。前火葬では、出棺後、火葬をしてから遺骨を祭壇に安置し、葬儀をします。

ちなみに、関東や関西、九州などは後火葬、東北や沖縄では前火葬が多いといわれています。雪深い東北では葬儀に駆けつけるまで時間がかかるため、気温の高い沖縄では遺体の腐敗を防ぐために、前火葬をする習慣が根付いたんだそうです。

お葬式は何日かかる?亡くなってからの日数

亡くなってから葬儀までの平均日数は3.135日。(鎌倉新書調べ/2019年)

故人が亡くなった翌日にお葬式をするのが一般的ですが、実際は、斎場・火葬場の空きや僧侶の予定などによって、日数が変わってきます。

また気温の低い10月~3月は3日以上、気温の高い4月~9月は2日以内に葬儀を行う方が多いです。これは、冬より夏の方が遺体が傷みやすく、早めに葬儀をする必要があるため。くわえて日本における死亡者数は、12月~2月に増えて、6月~8月に減る傾向が強いからです。

お葬式の日程の決め方

亡くなった翌日に通夜、翌々日に葬儀・告別式を行うのが一般的ですが、必ずしもスムーズに日程を組めるとは限りません。状況に応じて、日程をずらさなければならないこともよくあります。

お葬式の日程を決める際に、確認しておくべき事項を見ておきましょう。

確認事項①火葬場の空き状況

通夜や葬儀・告別式の日程を決めてから、火葬場の予約を取ろうとすると、希望する時間帯の枠がすでに埋まっている可能性があります。毎日稼働している火葬場なら、希望する時間帯が埋まっていても、時間を後にずらせますが、まず火葬場の空き状況を確認してから日程を組むのが一般的。

とくに東京23区は、人口に対して火葬場の数が少なく、予約が取りにくいといわれているため、早めに連絡してください。

また火葬場の予約は、個人で行うのではなく、葬儀社に依頼するのが基本。葬儀社に相談すれば、葬儀式場の空き状況を考慮した上で、葬儀・告別式の日程を決められます。葬儀・告別式の日程が決まったら、それに合わせて通夜の日も決めましょう。

確認事項②菩提寺・僧侶の都合

仏式の通夜・葬儀・告別式では、宗教者に連絡して、式を執り行っていただくようお願いします。菩提寺やお付き合いのある寺院の僧侶などに連絡するのが基本です。

ただ僧侶にも予定があり、いつでも来られるわけではありません。葬儀の日程を決めるときは、僧侶の都合も確認しておきましょう。なるべく早めに連絡を取るのがベターです。

僧侶の予定にあわせて、通夜や葬儀の日程を1日〜2日ずらしても問題ありません。ただ、どうしても予定が合わない場合は、他の寺院で同じ宗派の僧侶を紹介してもらったり、お坊さんの手配サービスなどを利用して対応してください。

確認事項③遺族・参列者の予定

火葬場と僧侶の状況とあわせて、遺族・参列者の予定も考慮して日程を決めましょう。

故人の配偶者や子どもなど、重要な遺族が参列できる日程を組むのが大切。またどうしても参列してほしい方がいるなら、葬式の日程を確定する前に連絡を入れておくと安心です。

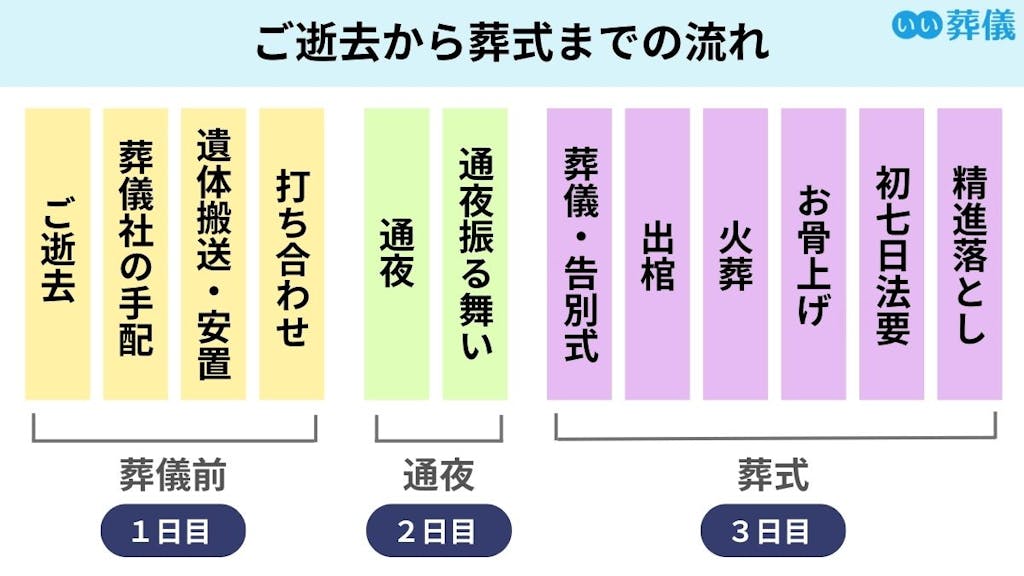

亡くなってから葬式までの流れ

こちらは故人が亡くなったあと、通夜と葬儀を行い、初七日法要を済ませるまでの流れです。

ご逝去後、故人の遺体は病院の霊安室に運ばれます。霊安室は数時間しかいられないため、まずは葬儀社を探し、遺体の搬送・安置を依頼しなければなりません。遺体の安置が完了したら、葬儀社と葬儀の打ち合わせに入ります。

火葬場や斎場、僧侶の予定を確保できたら、ご逝去の翌日に通夜・通夜振る舞いを行い、翌々日に葬儀・告別式を開くのが一般的。出棺したあとは、火葬場に移動して火葬・お骨上げをします。その後、精進落としをする前に、初七日法要をまとめて済ませる形式が増えています。

訃報連絡は葬儀の日程が決まってから

親族や友人、知人への訃報連絡は、葬儀社と打ち合わせして、葬儀の具体的なスケジュールが決定してから行います。

ただし、葬儀社を呼ぶ前に、医師に死亡診断書を作成してもらわなければなりません。また自宅で亡くなった場合にはまず、かかりつけの医師や病院への連絡が必要です。

死亡後の手続きが終わったら、葬儀社に連絡。葬儀社の担当者が来たあと打ち合わせをして、安置先や通夜・葬儀を行う会場、具体的な日取り、細かいスケジュールを決めます。スケジュールが確定してから、親族や友人、知人などに訃報を伝えましょう。

カレンダーで確認!お葬式をしてはダメな日

友引:「友を引き連れていく」とされる日

「友引(ともびき)」とは、「勝負事などが引き分ける日」を意味する六曜のひとつ。六曜は仏教の教えや仏事と関係ないですが、 友引の日に葬儀をするのは避けるべきだと考える人は少なくありません。

なぜなら、「友を引く」という字が「友を引き連れて行く」ことを連想させるから。本来の意味や由来を考えると何の根拠もありませんが、友引の日に葬儀を行うのを避ける習わしがあります。実際に友引の日に葬儀を行う方は少なかったため、友引の日を休みにする火葬場が多くありました。

葬儀の日程が友引と重なるときは、トラブルを避けるために家族や親戚にあらかじめ相談して了承を得ておきましょう。もし気になる場合は、葬儀・告別式の日程を1日後にずらします。なお、通夜の日は友引と重なっても問題ありません。

友引の葬儀は火葬場の定休日に注意

友引を避けて葬儀を行う習わしから、以前は友引を定休日にしている火葬場が多くありました。最近は友引に火葬できる火葬場が増えつつありますが、近くにない可能性があるので確認しておきましょう。

また、友引明けの火葬場は込み合うので、日程が決まったら早めに予約しておくこと。まずは火葬場の予約をとってから、お通夜やお葬式の日程を組んでください。特に都市圏は火葬場が込みやすく、希望の日を取れないことが多いのでスピーディーな予約が吉です。

仏滅:「仏が滅ぶような凶日」を意味する日

仏滅とは、「仏が滅びるような凶日」を意味していて、運が悪く何を行ってもうまくいかない日だとされています。お祝いごとはあまり行われませんが、通夜や葬式は、故人の冥福をお祈りするためのもの。友引と同様、仏滅に通夜や葬儀を行っても問題ありません。

歴史的にみると、仏滅はもともと「空亡」「虚亡」など、むなしい日という意味をもっていました。その後「物滅」という名前に変わり、すべてのものが消えて新しくなる日を示すように。「物滅」と呼ばれていたころは、新しいことをはじめるのに最適な縁起の良い日とされていたんだそうです。

しかし「物」という字が同じ音読みの「仏」に変えられて「仏滅」となり、字の見た目から悪い日であるとする考えが、世間一般に根付いてしまいました。もともとネガティブな日ではあったものの、凶日となったのは「仏滅」という字面に変わってからです。

一方現在は「物滅」の意味を意識して、葬式や結婚式を仏滅に行う方が増えています。仏滅に故人を弔ったあと、ゼロから新たな生活をスタートさせる意味を込めて「再スタートできる日」だと捉える方も少なくない様子。同様に結婚式も、2人で新たな生活をはじめるという気持ちを込めた「仏滅婚」があります。世間一般では、運が悪い日のイメージが強い仏滅ですが、考え方によってはポジティブに捉えられるでしょう。

地域による風習の違いも確認

葬儀の日程を決めるときは、地域の風習を確認しておきましょう。年配の親戚やご近所さんが、地域の風習を気にする可能性があります。

友引を避けるのは全国的な風習ですが、他にも日を合わせたり避けたりする六曜があるかも知れません。たとえば、葬儀を仏滅の日と合わせたり、先負の日の午前中を避けたりする地域があります。友引の日も、通夜なら問題ないとする地域もあれば、葬儀と通夜の両方を避ける地域もあり、扱いはまちまちです。

またお葬式の日程の組み方は地域によって差があります。亡くなった日の翌日に通夜を行うのは、あくまで全国的に見られる日程。なかには亡くなった当日に通夜を行う地域もあります。くわえて前述した通り火葬も、葬儀・告別式の後ではなく、前に行う地域も多いです。地域は同じでも宗派やそれぞれの家庭によって異なる場合もあります。

初七日法要・四十九日法要の日程とスケジュール

仏式では、故人が亡くなってから7日ごとに法要を行うのが通例。ここでは初七日法要と四十九日法要の日程・スケジュールについて解説します。

初七日法要:命日から7日後または葬儀当日

葬儀のあと、最初に行うのは命日から7日目に行う初七日法要です。

葬儀の日程をスムーズに組めた場合、葬儀・告別式と火葬が済むのは2日後。そのため葬儀が終わって5日後に、再び親戚で集まって初七日を行います。友引の日があったり火葬場の予約が取りにくかったりして葬儀の日程が遅めになった場合、葬儀が終わってから2、3日で初七日法要です。

また最近は、短期間に何度も集まるのは大変なので、葬儀当日に初七日法要を済ませるケースもあります。とくに遠方に住む親戚がいる場合は、葬儀と同日に行う方が多いです。葬儀当日に行う初七日法要には、葬儀・告別式に初七日法要を入れる「式中初七日」や、火葬のあと初七日法要を行う「繰り上げ初七日」があります。

初七日法要では、僧侶をお招きして読経を行います。遺族はお斎を用意しておき、法要の終了後に精進落としの会食をするのが一般的です。

四十九日法要:命日から49日目

仏教では、初七日以降も7日ごとに追善供養の法要を行うのが正式な作法。仏教の教えでは、故人の魂は四十九日までこの世にとどまっているとされています。死者は亡くなったあと、7日おきに生前の行いに対する裁きを受け、49日目に魂があの世へ向かうんだそう。また四十九日は、忌明けの日でもあります。

四十九日法要を行う日は命日から49日目。ですが必ず守る必要はなく、通常は49日より前の土日や祝日に行います。ただし、49日後より後ろ倒しにするのは望ましくありません。

また初七日の次に親戚を集める法要は、四十九日だとするのが一般的です。親族のみで行うことの多い初七日に対して、四十九日は生前親しかった友人や関わりの深かった知人なども出席します。葬儀と異なり、出席して欲しい人に案内状を送付するため、出席者の人数を把握した上で会場を選び、式や会食の準備をしましょう。その他、宗派や地域によっては、三十五日の法要を重視することもあるようです。

四十九日法要にかかる時間はどのくらい?

四十九日法要では、主に焼香と僧侶による読経を行います。また四十九日法要とあわせて、遺骨を埋葬する「納骨式」をする方も多いです。

四十九日法要の開始時間は、午前でも午後でも大丈夫。午後なら、比較的早めの時間にするのが望ましいでしょう。四十九日法要そのものは1時間程度で終わります。四十九日法要の後に会食をしますが、このときの食事が本来の意味での精進落としです。

四十九日は法要の中でもっとも重要度の高い法要。四十九日法要のあとに行うのは、百か日法要と一周忌ですが、いずれも血縁の近い親族のみで行います。

仏式以外の宗教の法要とは

神道:十日祭・二十日祭などの霊祭

神道では、死後10日目に十日祭、20日目に二十日祭、50日目に五十日祭などといった「霊祭」を行います。

仏式でいうと、初七日にあたるのが十日祭、四十九日にあたるのが五十日祭。この2つの霊祭は、神道における他の霊祭と比べて行う人が多いです。また故人の霊を仮霊舎から祖霊舎(神棚)に移す「合祀祭」や、命日から100日目に行う「百日祭」、1年後に行う「一年祭」もよく行われている霊祭です。

一年祭までは、お墓の前に祭壇をしつらえて行うのが通例。ですが、お墓の区画が小さい都市部では、会場を借りて行うケースが増えています。

もともと神道の儀式には、こうしなければならないというルールはありません。人々の生活に根差して行われていた祭典が日々変化しながら、今に至っています。地域によって作法が異なるので、迷ったときは地域の葬儀社に確認するのもひとつの方法です。

キリスト教:追悼ミサと記念式典

キリスト教のカトリックでは、追悼ミサを行います。追悼の日は、3日、7日、30日、そして毎年の命日が一般的。

日程に決まりはなく、古代ローマの風習をそのまま受け継いでいるんだとか。故人や遺族に仏教徒が多い場合は、初七日や四十九日にあわせて日程を決めることもあるようです。会場は教会が多いようですが、葬儀式場や斎場を借りる方も増えています。

一方プロテスタントでは、教会や式場で記念式典を行います。やはり地域性による違いがあるので、詳しいことは教会や葬儀社に確認しましょう。

葬儀日程についてよくある質問

葬式の日程を決める際に気を付けることは?

葬儀日程の決め方に明確なルールはありませんが、故人が亡くなった翌日に通夜を行い、翌々日に葬儀・告別式と火葬を行うのが一般的。

ただ人口に対して火葬場の少ない関東では、火葬場が埋まっていることも少なくありません。そのため、火葬場の予約が取れる日から逆算して、葬儀の日程を決める方が多いです。

葬儀の日程を決めるときは、まず近くの葬儀社・葬儀屋に相談してみましょう。

札幌市 仙台市

東京23区 横浜市 川崎市 相模原市 さいたま市 千葉市

名古屋市 静岡市 浜松市 新潟市

大阪市 堺市 神戸市 京都市

岡山市 広島市 北九州市 福岡市 熊本市

菩提寺・僧侶の都合と葬儀日程が合わない場合はどうすればいい?

僧侶の予定にあわせて、1日~2日、葬儀の日程をずらしても問題ありません。ただどうしても都合がつかなかったり、希望の日時に葬儀をあげたかったりする場合は、同じ宗派の他の寺院の僧侶を紹介してもらいましょう。