家族葬は一般葬より葬儀費用が安いと言われます。しかし実際どのくらい安くなるのかわからないという人もいるでしょう。また初めて家族葬を行う人や、葬儀に慣れてない人も、葬儀の料金について事前に把握しておくと安心です。

この記事では家族葬の費用をおさえるポイント、実際にかかった費用の内訳などを解説します。

家族葬の費用を安くする7つの方法

葬儀社からの見積りが想定より高額だった場合、いくつかの方法で葬儀費用を安くすることが可能です。葬儀費用を少しでもおさえられれば、喪主の経済的・精神的負担を減らせます。

家族葬の費用を安くする方法を7つご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 複数の葬儀社から見積りを取る

- 公営斎場を利用する

- 葬儀の規模を縮小する

- 無宗教葬にする

- 祭壇を使用しない

- 会食をしない

- 葬祭費の補助金・給付金制度を活用する

複数の葬儀社から見積りを取る

葬儀の施行には担当者と打ち合わせをしながら準備を進めますが、葬儀社によって料金や含まれるサービスが異なります。

複数の葬儀社から見積りを取ることによって、どこの葬儀社の料金が適切か、不要なサービスはあるかなどを比較できます。また、病院から紹介された葬儀社は通常よりも料金が高いケースがあります。紹介されたからと言って良い葬儀社とは限らないため、希望の葬儀が実現できる葬儀社を探しましょう。

エリアから家族葬の費用/最安価格を調べる

日本最大級の葬儀相談・依頼サイト「いい葬儀」では、家族葬ができる葬儀社のプラン最安価格を掲載中。予算やご要望に合った葬儀社をご案内します。

公営斎場を利用する

市町村が運営する公営斎場を利用することで、葬儀費用をおさえる事ができます。葬儀場には民営と公営があり、公営斎場であれば安くて10万円程度から利用可能です。

ただ公営斎場は予約が取りづらかったり、設備が整っていなかったりすることも。まずは葬儀社に相談してみると良いでしょう。

葬儀の規模を縮小する

もとより参列者の人数が少ない家族葬ですが、さらに葬儀の規模を小さくすることで葬儀費用をおさえられます。葬儀の規模を縮小することで会食費や斎場使用料をおさえることが可能です。

無宗教葬にする

無宗教葬とは、宗教宗派を踏まえた儀式を省き、葬儀内容を自由に決められる葬儀の形式です。

宗教者による読経や戒名授与がないため、お布施の費用をおさえられます。故人の好きな音楽をかけたり、メモリアルビデオを流したりなど、オリジナリティある葬儀をできるのが魅力です。

ただし、一般的な葬儀のイメージとかけ離れてしまうため、きちんとお別れがしたい遺族から反対にあう可能性があります。

祭壇を使用しない

祭壇を使用せずに葬儀を行うことで、祭壇にかかる費用をおさえることができます。

祭壇にかかる費用には幅がありますが、30~120万程度と言われています。また祭壇を使用した場合でも、生花を造花にするなどのランクを下げることによって費用をおさえることができます。

会食をしない

通夜の後や火葬後には、お斎と呼ばれる会食を行うのが葬儀の流れです。しかし、会食をしないことで会食費をおさえられます。家族葬のような小規模な葬儀では、会食をしない場合もあります。会食をしないことで、会食費がおさえられるだけでなく、身体的な負担もおさえられるメリットがあります。

また会食をしないことで、より多くの参列者を招くことも可能です。

葬祭費の補助金・給付金制度を活用する

各自治体が設けている補助金・給付金制度を活用することで、数万円の葬祭費を受け取ることができます。申請方法やもらえる金額は自治体によって異なるため、住んでいる自治体の役所に確認してみると良いでしょう。

家族葬にかかる平均費用

| 基本料金 | 飲食費 | 返礼品費 | 総額 | |

|---|---|---|---|---|

| 家族葬 | 72.0万円 | 17.1万円 | 16.5万円 | 105.7万円 |

2024年に鎌倉新書が行った「第6回お葬式に関する全国調査」によると、家族葬の費用相場は105.7万円。内訳は、斎場使用料や火葬料などの基本料金が72.0万円、飲食費が17.1万円、返礼品費が16.5万円です。

家族葬では、参列者への接待費用や返礼品にかかる費用がおさえられるため、一般葬より費用をおさえられます。ただし、参列者の人数や斎場の規模によって料金は変わるため、あくまで目安として参考にしてください。

葬儀費用の内訳

それでは実際にかかる料金の内訳を見ていきましょう。料金プランに含まれていない費用もあるため、支払う料金は多少前後します。

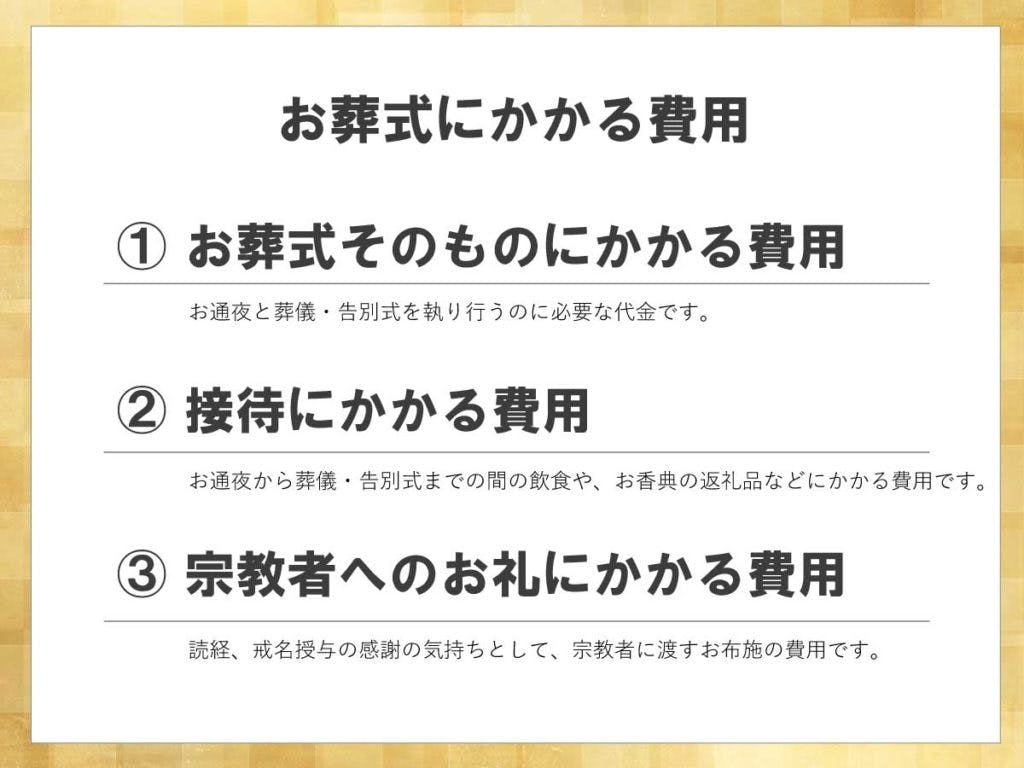

葬儀にかかる費用は、葬儀そのものにかかる費用、接待にかかる費用、宗教者のお礼にかかる費用の3つに分けられます。また、ドライアイスの量など、葬儀を行ってみないとわからない料金もあります。

葬儀そのものにかかる費用

斎場使用量、祭壇や棺、遺影などにかかる費用、司会やセレモニースタッフなどの人件費、寝台車や霊柩車にかかる費用など、通夜と葬儀・告別式を執り行うのに必要な代金です。「葬儀一式費用」「葬儀本体費用」などと呼ばれる代金です。

火葬にかかる料金はプランに含まれていない場合があるので、見積書をきちんと確認しましょう。火葬料金は公営の場合は数千円~5万円程度、民営火葬場の料金は5~10万円ほどかかります。

接待にかかる費用

通夜振る舞いやお清め、火葬後の会食など、お通夜から葬儀・告別式までの間の飲食にかかる費用と、お香典の返礼品などにかかる費用を合わせた金額です。

一般的に葬儀社の料金プランに含まれている料金ですが、葬儀当日の参列人数の増減によって料金も変わってきます。家族葬は会葬者が少ないので、接待にかかる費用は少なめです。

宗教者のお礼にかかる費用(お布施)

通夜、葬儀・告別式での読経や、戒名授与への感謝の気持ちとして渡すお布施の費用です。場合によっては御車料や御膳料がかかることもあります。一般的に、お布施は喪主から直接宗教者に渡すとして、葬儀社の見積りに含まれていないので注意してください。

お布施は感謝の気持ちを表すもののため、金額に決まりはありません。目安としては10万円未満に収まる場合が多いようですが、10~20万円程度が妥当という場合もあり、一概にいくらとは言えません。心配なようであれば菩提寺に直接聞いてみても良いでしょう。

家族葬と一般葬の違い

| 家族葬 | 一般葬 | |

|---|---|---|

| 参列人数 | 22人 | 73人 |

| 費用相場 | 105.7万円 | 161.3万円 |

| お布施 | 21.5万円 | 27.1万円 |

| 受け取った香典の金額 | 33.2万円 | 82.1万円 |

家族葬にはメリット・デメリットがあります。まずは「どのような葬儀をしたいのか」をよく考え、遺族で話し合うことが大切です。

また、どうしても葬儀にお金をかけられない場合には直葬・火葬式や一日葬を検討するのもひとつです。しかし、直葬・火葬式や一日葬では葬儀にかける時間が短く、納得のいく見送りができなかったと後悔することも。それぞれの葬儀の特徴やメリット・デメリットを把握することが大切です。

家族葬のメリット・デメリット

メリット

- 故人とのお別れの時間をゆっくりと過ごすことができる

- 参列者の対応に追われない

- 料金が安い傾向がある

デメリット

- 参列したくてもできない人が出る可能性がある

一般葬のメリット・デメリット

メリット

- しきたりや慣習に則った葬儀ができる

- 故人と縁のあった多くの人と一緒に偲ぶことができる

デメリット

- 参列者が多いと料金が高くなる

- 遺族が参列者対応に追われてしまう

「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」データ利用について

- 当記事データの無断転載を禁じます。著作権は株式会社鎌倉新書または情報提供者に帰属します。

- 調査データ提供の利用規約はこちらからご覧ください。