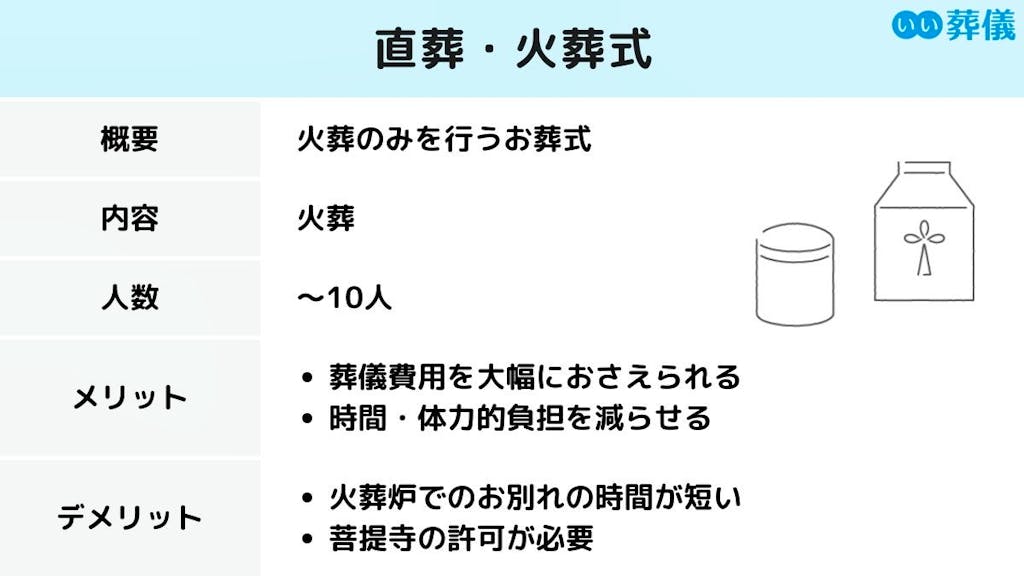

直葬・火葬式とは、通夜や葬儀・告別式を行わず、火葬のみで故人を送る葬儀形式です。

式場を使用しなかったり、花祭壇や料理の費用がかからなかったりと、大幅に費用をおさえられるのがメリット。また拘束時間が短く、身体的な負担も軽減できます。一方で、直葬・火葬式は比較的新しい葬儀形態のため、内容を理解できていなくて後悔したり、周囲に反対されたりするご遺族も少なくありません。

この記事では、直葬・火葬式の特徴や費用、トラブル例、注意点などを解説します。

目次

直葬・火葬式とは

直葬・火葬式では、遺体を安置施設へ搬送・安置したあと、通夜・葬儀・告別式を行わずに火葬します。

故人とのお別れは、火葬炉の前で簡単に行われ、数分しかないケースもある様子。僧侶(宗教者)を呼ぶ場合は、お別れのときと火葬炉に入ったあとの数分間供養の時間がとられます。

直葬・火葬式を選ぶ人の割合

鎌倉新書が2024年に実施した「第6回お葬式に関する全国調査」によると、直葬・火葬式を選んでいる人の割合は9.6%。

直葬・火葬式はもともと、生活が困窮している人がやむなく選択する葬儀でした。しかし近年、経済的な理由とは関係なく「葬儀にお金をかけたくない」人が増えています。

少子高齢化や核家族化などの社会構造の変化を背景に、1人暮らしで家族や親戚がいない人や、家族に葬儀費用の負担をかけたくない人が直葬・火葬式を選んでいるようです。なかには、生前から直葬を希望して遺言を残している人もいます。

直葬・火葬式にかかる費用

| 葬儀種類 | 葬儀費用の総額 | 最も多い価格帯 |

|---|---|---|

| 直葬・火葬式 | 42.8万円 | 20万円以上~40万円未満 |

| 一日葬 | 87.5万円 | 20万円以上~40万円未満 |

| 家族葬 | 105.7万円 | 60万円以上~80万円未満 |

| 一般葬 | 161.3万円 | 120万円以上~140万円未満 |

直葬・火葬式にかかる費用は、平均42.8万円。

「火葬だけだからもっと安いと思ってた…」という人もいるかもしれません。火葬場によっては火葬料がかかるうえに、遺体の搬送や棺、骨壷などにも費用が発生します。また、火葬式といっても、葬儀社に手配を依頼するため、葬儀社に支払う料金もかかります。

さらに、火葬式・直葬では僧侶を呼ばないことが多いですが、呼んだ場合、お布施も必要です。

直葬・火葬式の費用相場を確認する

step1葬儀を行うエリアを選択してください。

step2葬儀のプラン選択してください。

直葬・火葬式のメリット・デメリット

メリット

- 経済的負担を軽減できる

- 喪主、遺族の負担をおさえられる

- 参列者の負担をおさえられる

経済的負担を軽減できる

直葬・火葬式、最大のメリットは、葬儀費用を節約できること。一般的な葬儀は100万円以上かかるのに対して、直葬・火葬式は40万円前後が相場です。

直葬・火葬式は火葬のみなので、会場の利用料や祭壇費などが不要。また参列者も少ないため、接待や返礼品にかかる費用もおさえられます。ただし、菩提寺に読経や戒名をお願いすると追加費用が発生するので、注意しましょう。

喪主・遺族の負担をおさえられる

参列者を招くと、喪主・遺族は、弔問客の対応や会食で接待をしなければなりません。大切な家族を亡くした遺族にとって、参列者の対応は身体的・精神的な負担が大きいです。

直葬・火葬式は葬儀の事前準備が少なく、弔問客の対応もほぼないため時間も体力も奪われません。

参列者の負担をおさえられる

直葬・火葬式は、当日火葬場に集合し、火葬炉の前で5~10分のお別れをして解散します。斎場と火葬場を行き来したり、宿泊したりする必要がなく、参列者の身体的負担が少ないです。

葬儀は、冠婚葬祭の中でもとくに高齢者が多く参列します。故人が高齢者だった場合、兄弟や友人も高齢のため、参列してもらうのは申し訳ないと火葬式を選ぶご遺族もいます。

デメリット

- 火葬炉の前で短時間しかお別れの時間が取れない

- 周囲の理解が得られないことがある

- あとから弔問客がくる場合がある

- 菩提寺から納骨を断られることがある

火葬炉の前で短時間しかお別れの時間が取れない

直葬・火葬式のデメリットは、お別れの時間の短さです。直葬・火葬式では、故人をゆっくり偲んだり、お顔を見て別れを告げたりするのは難しいです。

一般的な葬儀しか経験がないと、火葬式では供養をした実感がわかない可能性もあります。葬儀中は納得していても、しばらく経ってから「故人を満足に見送れなかった」と後悔するご遺族も少なくありません。

周囲の理解が得られないことがある

直葬・火葬式は比較的新しい葬儀形式なので、「葬儀のための経済的余裕がない」「故人が火葬式を希望していた」と事情を説明しても、周囲の理解を得られない可能性があります。

また、直葬・火葬式では参列者の人数が限られるので「誰をどこまで呼ぶのか」も重要。故人の交友関係が広かった場合、参列できなかった人から不満が出るかもしれません。直葬・火葬式を選ぶときは、必ず周囲の確認をとっておきましょう。

あとから弔問客がくる場合がある

直葬・火葬式は限られた人しか参列できないため、後日、弔問客が自宅を訪れる場合があります。

葬儀後に弔問客を迎えると、事前に日程を決めたり、もてなしたりしなければなりません。また、香典を受け取ったときに備えて、返礼品の用意も必要です。

菩提寺から納骨を断られることがある

菩提寺のある故人を直葬・火葬式で送った場合、菩提寺のお墓に納骨できない可能性があります。なぜなら、読経を行わないことの多い火葬式・直葬を認めていない菩提寺が多いから。

菩提寺から納骨を断られたら、公営墓地や納骨堂に納骨しなければなりません。葬儀後トラブルに発展しないよう、あらかじめ菩提寺に相談しておきましょう。

直葬・火葬式の流れ

1.遺体の搬送・安置

2.葬儀社との打ち合わせ

3.死亡届の提出と火葬許可書の受取

4.直葬・火葬式当日

直葬・火葬式の一般的な流れはこちら。お葬式の流れは地域によって異なるため、詳細は葬儀社の担当者に確認してください。

1.遺体の搬送・安置

法律で「死後24時間は火葬できない」と定められているので、すぐに火葬はできません。医師による死亡確認があったら、死亡診断書を受け取り、故人の安置場所を決めましょう。

病院で亡くなった場合、自宅や斎場、安置所など、遺体を施設に搬送・安置します。葬儀社に連絡して、安置場所へ遺体を搬送してもらうのが基本です。安置施設によっては面会ができなかったり、面会時間が限られていたりするため、事前に確認しておいてください。

2.葬儀社との打ち合わせ

直葬・火葬式は、他の葬儀形態と同様、葬儀社に依頼するのが通例です。

- 納棺のときに故人の支度を家族で行うか、納棺士に依頼するか

- 読経や祈祷、出棺式を行うか

- 遺影や衣装をどうするか

- 参列者はどこまで案内するか

など、直葬・火葬式といっても、ある程度希望に沿った葬儀を実現できます。内容によって料金は変わりますが、しっかり打ち合わせをして後悔のない式にするのが重要です。

3.死亡届の提出と火葬許可書の受取

役所へ死亡届を提出し、火葬許可証を受け取ります。葬儀社によっては代行してもらえるので確認してみましょう。

4.直葬・火葬式当日

火葬場の空き状況や遺族・参列者の都合にあわせて、直葬・火葬式の日程が決まります。

当日は火葬場に集まり、お花や故人の思い出の品を手向け、最期のお別れの時間を過ごしてからお見送りします。ただしスケジュールの関係で、火葬炉の前ではゆっくりお別れはできません。予定の時間を超過すると、そのあとに火葬する人々に迷惑をかけてしまいます。

火葬の間は、ロビーや待合室などで時間を過ごします。平均的な時間は1〜2時間程度で、火葬場によってはお料理の手配が可能です。火葬が終わったあとはお骨上げを行い、お骨を骨壷に収めます。最後に埋葬許可証を受け取って、解散します。

直葬・火葬式におけるトラブル例

葬儀後の弔問客の対応が大変だった

直葬・火葬式のあと、式を案内しなかった故人の友人や知人、親族が「葬儀に参列できなかったので、お別れを言いたい」「お世話になったので、線香をあげさせてほしい」と、自宅を訪れることがあります。費用や時間、手間をおさえ、参列者への対応の煩わしさを軽減するために直葬・火葬式を選んだのに、かえって対応が大変になってしまうご遺族は多いです。

また、後日故人の死を知って、気分を害してしまった人がいた場合、フォローしなければなりません。

直葬・火葬後に罪悪感や後悔に苛まれた

参列者や宗教者に気兼ねなく、故人と向き合うために直葬・火葬式を選ぶ方もいるでしょう。ですが実際は、遺体の腐敗をはじめとする時間の制約があるため、満足に故人と向き合えないまま、慌ただしく式を終えるご遺族がほとんどです。

しばらくしてようやく故人の死と向き合い、葬儀を振り返る心の余裕ができると、「本当に直葬で良かったのか」と罪悪感や後悔に苛まれるご遺族は少なくありません。

葬儀社との打ち合わせが行われなかった

事前に葬儀社との打ち合わせが行われず、喪主が火葬場へ平服で参列し「恥をかいた」というトラブルも発生しているようです。

直葬・火葬式といっても、葬儀は大切なお別れの場です。トラブルを防ぐために、事前の準備、とくに葬儀社との打ち合わせはきちんと行いましょう。

直葬・火葬式の注意点

- 周囲の理解を得たうえで選択する

- 故人の人間関係を考慮して式の案内をする

- 菩提寺がある場合は必ず事前に相談する

周囲の理解を得たうえで選択する

直葬・火葬式をはじめとする、参列者を限定した小規模な葬儀が増えてきたのは、ここ10〜15年。家族や親族の中には「火葬だけで済ますなんて」と批判的な意見を持つ人がいるかもしれません。また、新しい葬儀形態だからこそ、思いもよらない問題やトラブルが発生する可能性があります。

トラブルを避けるためにも、家族や親族とよく話し合い、理解を得るのが重要。 たとえ直葬が故人の希望でも、故人の交友関係や葬儀の意味、役割などを踏まえ、慎重に検討してください。

故人の人間関係を考慮して式の案内をする

直葬・火葬式のみでお別れをした場合は、周りの方々にどのようにお知らせするかが非常に大切です。

近親者のみで直葬・火葬式をした場合、あとから訃報を聞いた方々がお焼香に訪れ、混乱を招くケースもあるようです。また直葬・火葬式後に訃報を伝え、亡くなったときに知らせてもらえなかったと、信頼関係に影響する可能性もあります。

故人との付き合いの範囲や深さをよく考慮して、直葬・火葬式の案内をするのが望ましいです。

菩提寺がある場合は必ず事前に相談する

菩提寺がある場合には、まずお寺に相談しましょう。通夜や葬式において読経が必要不可欠と考える菩提寺では、火葬式を認めてもらうのが難しいかもしれません。

事前によく事情をご相談されることをおすすめします。

直葬・火葬式は周囲にどう知らせる?

直葬・火葬式は徐々に認知されているものの、実際にはまだ馴染みがなく、受け入れられない方が少なくなくありません。

故人と親しかった方々には、電話で直葬・火葬式のお知らせをしておいた方が、お互いに安心して式を執り行えます。さらに「故人の遺志を尊重して家族だけで見送った」とお伝えすることで、理解を得られやすくなります。

その他の方には、亡くなってから1~2週間以内にはがきか封書で挨拶状を送りましょう。 訃報と死因、故人の遺志により直葬にした旨、そして生前のお礼を丁寧に書いてください。

直葬・火葬式のお香典はどうする?

直葬・火葬式は、限られた人しか参列しません。そのため、香典返しは不要だと考えるご遺族が多いですが、香典を持参される参列者もいるので香典返しの準備は必要です。

一方で、直葬・火葬式だから香典は受け取らないとするご遺族もいます。この場合、参列者にあらかじめ「香典を辞退する」と伝えておきましょう。

ただ後日、弔問客が来ることがわかっているなら、返礼品の準備をしておいたほうが安心です。品物や数量など、不明な点は葬儀社の担当者に確認しましょう。

直葬・火葬式でも葬儀社に依頼しないといけないの?

直葬・火葬式といっても、葬儀社を介して執り行うのが一般的です。

たしかに直葬・火葬式は、式場の予約や祭壇等の飾り付けなどが不要なため、葬儀社の助けを借りずに実施できそうに思えます。葬儀社を通さず、より費用をおさえたいと考える方もいるでしょう。

しかし実際には、直葬でも遺体の搬送、納棺、安置、死亡診断書の提出、火葬埋葬許可書の取得、火葬場の予約など、さまざまな手配が必要です。葬儀をスムーズに執り行うためには葬儀社への依頼は必須ですし、同時にある程度の費用は必ずかかります。

直葬・火葬式を選んだ人の経験談とアドバイス

直葬・火葬式を選んだ方の体験談

仕事の都合上、なるべく早く葬儀を終わらせたかった

「認知症の父が亡くなり火葬式で葬儀を行った。仕事の都合上時間がなかったので、なるべく早く葬儀を終えられる火葬式にした。葬儀社の人に『火葬式にしてください』と伝えてもいやな顔せず、火葬場の予約などをしてくれた。お坊さんには事情を説明して、納骨の予約だけ入れさせてもらった。父は多額の借金を抱えていたので豪華な葬儀などできるはずもない。せめて遺された人に迷惑かけないでほしい。」

菩提寺が遠かったので火葬のみ先に行い、地元であらためて葬儀をした

「父は東北出身だったが、震災の影響もあり首都圏の施設に移ってもらいそこで亡くなった。以前父に聞いた時『自分は故郷のお墓に入りたい』と言っていたので、菩提寺に相談した。菩提寺は『東京まで行って読経をしても良いし、お骨にしてもってきてくれても良い』ということだったので、まずこちらで火葬し、後で地元で葬儀をすることにした。地元で葬儀ができたのは1年後になってしまったが以前連絡した葬儀社も覚えてくれていて助かった。お経もあげてもらえた。」

直葬・火葬式を選んだ主な理由

- 長期入院や介護で費用がかさみ、お葬式の費用を捻出できない

- 身内が少なく、家族だけで簡単に見送ってほしかった

- 参列予定者に高齢者が多く、体力的に短時間の火葬式がよいと考えた

- 宗教観の変化により、僧侶や神官による儀式が不要になった

- 生活圏で火葬をして、故郷で葬儀を行いたかった

- そもそも葬儀にお金をかけたくない

- 生活保護を受けていて、葬祭扶助内で火葬式を行った

直葬・火葬式経験者からのアドバイス

- 霊安室が必要になる場合があるので事前に知っておくと良い

- 火葬のみでも参列する人も居るため、香典返しの準備は前もって必要

- どんな葬儀にするか、親族で話し合う方が上手くいく

- 困った時は故人や親族の偉い人の意見でやっていると伝えると楽だと思う

直葬の欠点を補う新しいサービスとしての「お別れ会」

直葬を選択することで、葬儀に参列できなかった人があとから弔問に訪れて大変だったり、「あんな送り方で良かったのか」と後悔したりする遺族は少なくありません。

直葬の欠点である、遺族や関係者たちの「故人を偲び足りない」問題を解決するために、「お別れ会」という新しいサービスも登場しています。

お別れ会とは

細かい段取りや礼儀作法が決まっている従来の葬儀と違い、「故人や家族が何がしたいか」「故人はどんな人だったか」をベースに内容が組み立てられる故人を偲ぶための会です。

葬儀を終えて、遺族の気持ちの整理がついた四十九日や一周期のタイミングに行う場合が多く、打ち合わせに十分な時間をかけられるのがメリットです。

お別れ会の成り立ち

1994年にホテルオークラ東京(東京都港区)が開いた、「故人を送る会」が始まりだといわれています。当初は会社の役員や芸能人など、著名人が開く会として広まりましたが、2010年頃には「お別れ会」をプロデュースする葬儀社や企業が、全国各地で見られるまでに一般化しました。

最近は、故人が勤めていた会社の同僚や部下、趣味の教室・サークルの生徒や仲間など、家族や親族より外側の故人の関係者たちから、「『お別れ会』を開いてもいいですか?」と家族に問い合わせが入るケースが見られるほど、「お別れ会」や「偲ぶことの大切さ」は、社会に浸透してきているようです。

世界で一つだけのお別れ会をつくりませんか?

「Story」の詳細はこちら

直葬・火葬式はよく考えて決断して

一口に直葬・火葬式といっても、内容はさまざまです。故人や遺族の希望はもちろん、葬儀社や葬儀の担当者によっても変わってくるでしょう。また直葬・火葬式では、親せきや菩提寺との間でトラブルが起こったり、火葬後に後悔が残ったりする可能性があります。

直葬・火葬式を選ぶときは、安易に決断せず、関係者でしっかり話し合ってから決めましょう。

「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」データ利用について

- 当記事データの無断転載を禁じます。著作権は株式会社鎌倉新書または情報提供者に帰属します。

- 調査データ提供の利用規約はこちらからご覧ください。