家族葬とは、家族や親戚などの近親者だけで故人を見送る葬儀。2親等以内で行うのが一般的で、友人・知人は参列しない家族葬が多いです。

ただ家族葬の定義は明確になっていないため、イレギュラーな事例やマナーがあるのも事実。この記事では、家族葬の参列マナーを参列者・遺族向けに解説します。

目次

家族葬とは

家族葬とは、家族を中心に、故人と近しい人だけで執り行う葬儀のこと。規模や参列人数に決まりはありませんが、30名以下の小規模な家族葬が多いです。

参列人数が少ないぶん、弔問客の対応に追われず、静かに故人を弔えるのが特徴。新型コロナウィルスや参列者の高齢化などの理由から、近年家族葬を選ぶ人が増えています。

家族葬の参列者はどこまで

明確な定義はないが2親等以内が一般的

家族葬の参列者の範囲に、明確な定義はありません。参列者をどこまで呼ぶかは故人や遺族の意向次第です。家族や親類に限定せず、故人と親しかった友人・知人を招く家族葬もあり、数名~30名程度までと幅があります。

ただ実際には、2親等以内の参列者のみで行われている家族葬が多いようです。2親等以内とは、直系の家族や近親者、正確には故人の両親と子どもの家族、祖父母や孫、兄弟までにあたります。

関係の近しい親族を呼ばなくても問題ありませんが、葬儀後のトラブルを防ぐために、特別な事情がない限り近しい呼んでおくのが無難でしょう。

1親等:父母・配偶者・子・配偶者の父母・子の配偶者

2親等:祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の祖父母・兄弟姉妹の配偶者・孫の配偶者

2022年の平均参列人数は23人

2022年に鎌倉新書が実施した「第5回お葬式に関する全国調査」によると、家族葬の平均参列人数は23人。一般葬の平均参列者数は79人なので、3分の1以下の人数だとわかります。

ご遺族の考えによって参列者の範囲は変わりますが、目安として覚えておきましょう。

家族葬と言われたら?参列の判断基準

パターン1.参列願いが明記されていない

基本的には、遺族から「参列してほしい」と案内されない限り、家族葬には参列しません。遺族から「家族葬を行う」と連絡を受けた場合は、お通夜・葬儀ともに参列しない方がよいと考えるのが無難です。

そもそも家族葬とは、会社関係者や知人など、一般参列する人をお断りするもの。家族葬が終わったあと、遺族と顔をあわせた際にお悔みの言葉をかけた方が、相手にとって負担にならないでしょう。

ただ、訃報の知らせに「参列不要(遠慮する・お断りする)」と明記されていないと、判断に迷いますよね。もしわからない場合は、お通夜・葬儀に参列できるか遺族に確認すると、確実な判断ができます。

パターン2.そもそも訃報の連絡がない

家族葬では、そもそも訃報の連絡がないケースも少なくありません。「訃報を伝えることで、参列するか相手を迷わせるのが申し訳ない」と考えた遺族が、気を遣わせないためにあえて訃報連絡をしないことも。

人づてに訃報を知っても、余計な詮索や無理な参列は控えましょう。

パターン3.葬儀の情報が記載されていない

家族葬の訃報のお知らせに「葬儀場や日にちの情報が一切ない」場合も、参列しません。

もし故人にどうしてもお焼香をあげたいなら、葬儀・告別式のあとで、遺族に「弔問したい」と連絡するのがベターです。

参列してもよい家族葬とは

- 遺族から参列をお願いされた

- 「参列辞退・不要」の案内がない

- 葬儀会場や日程が記載されている

家族葬の参列者の範囲は、遺族の意向によって違います。大々的な葬儀でなくても、故人と親しかった一般参列者を招く家族葬も。

そのため家族葬でも、遺族から参列をお願いされたのであれば、お通夜や葬儀に参加できます。また、葬儀・告別式の案内に「参列辞退・不要」の記載がなく、葬儀会場や日程が明記されているのであれば、参列しても問題ないでしょう。

ただ、すこしでも判断に不安があるなら、やはり遺族に直接聞いてから家族葬に参列するのが確実です。

家族葬に参列するときのマナー

家族葬といっても、故人を偲ぶ大切な儀式であるのは変わりません。親しい身内だけで行うからといって、失礼のないように気を付けましょう。

ここからは、家族葬に参列する際のマナーを紹介します。

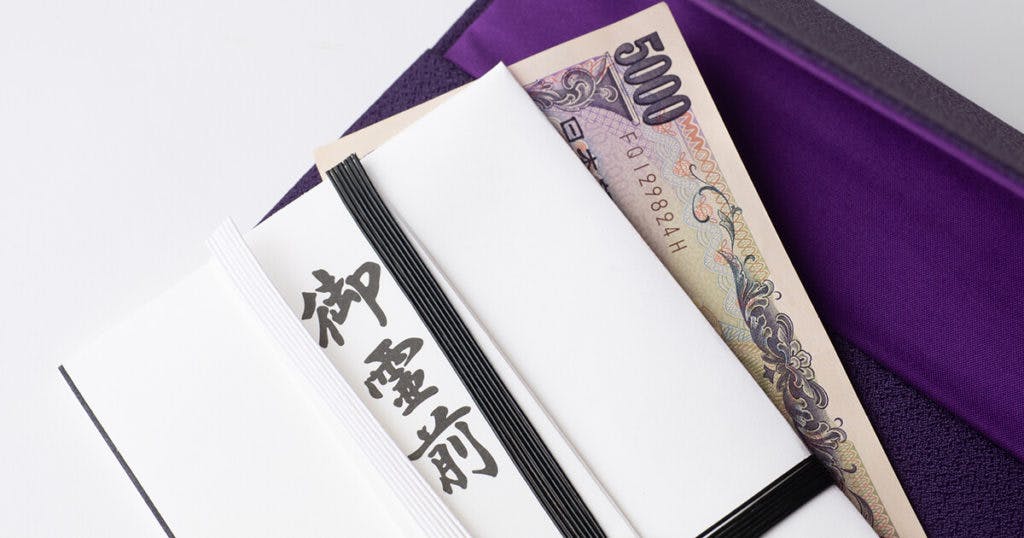

香典

家族葬では、参列だけでなく、香典も辞退されるケースがあります。

参列者から香典を受け取ると、遺族はあとで香典返しを送らなければなりません。また親しい身内だけで葬儀を行うこともあり、「仰々しいやりとりをしたくない」と香典辞退を選択する遺族が多いです。

ただ、遺族から「香典を辞退する」と申し出がない場合は、念のため香典を持参しておくと間違いがありません。葬儀場に行って、遺族の「香典辞退」の意向を確認できたら取り下げましょう。香典を辞退されたのであれば、持参していても無理に渡さないのがマナーです。

香典の額は、故人との関係性によって変わります。身内のため香典は出さないケースもあるため、金額の相場やマナーを今一度確認しておきましょう。

服装

家族葬に参列するときは、準喪服もしくは略喪服を着用します。身内だけの葬儀ですが、一般葬と服装は同じです。

男性は光沢のない黒のスーツ、女性は光沢のない黒のワンピースやアンサンブルを着るのが一般的。カジュアルな服装や派手な装いはマナー違反です。また女性は、腕や肩、胸などの露出の多い服装は避け、ストッキングを履きましょう。

くわえて、服装だけでなく、身だしなみにも注意すること。派手なメイク、髪型、アクセサリーなどは、葬儀の場にふさわしくありません。控えめで清潔感のある身だしなみを意識してください。

お悔やみの言葉

家族葬は参列者の人数が少ないため、受付が設けられていない可能性があります。

葬儀会場に行って受付が見当たらなければ、遺族に直接声をかけてOK。遺族は忙しいので、「お悔み申し上げます」「この度はご愁傷さまです」と短い言葉でお悔みを述べましょう。ただ、一般的な葬儀と同様、死を連想させる忌み言葉は使わないよう気を付けてください。また香典を渡す場合は、遺族に手渡しして問題ありません。

焼香

一般葬と同様に、家族葬でも焼香は行いますが、宗派・宗旨によって作法が異なります。故人の宗派に合わせることが一番だとされているため、確認しておきましょう。焼香は喪主から順番に行いますが、やり方がわからない場合は前の人に習うとよいですよ。

家族葬に参列しないときのマナー

遺族から「参列辞退」の連絡があった場合の家族葬のマナーを紹介します。

葬儀前後の遺族は、家族を亡くしたばかりで非常にデリケートな状態です。また葬儀の準備や対応で多忙なため、迷惑をかけないよう配慮しましょう。

香典(供物・供花)

家族葬に参列しないなら、せめてお香典だけでも…と思う参列者もいるかもしれません。

ただ香典を送ると、遺族側は香典返しや返礼品の用意が必要。逆に気を遣わせてしまうので、香典を勝手に郵送したり、ムリに渡したりするのはやめましょう。

どうしても香典や弔電を送りたいときは、遺族の了承を得てから郵送してください。

弔問

家族葬の後日、遺族の自宅に弔問に伺うのであれば、事前に確認をとりましょう。

葬儀が終わってからも、遺族は相続や遺品整理、手続きなどで忙しいです。突然訪問すると対応も大変ですし、遺族の都合にあわせて訪問してください。また弔問は手短にして、遺族に負担をかけないようにしましょう。

遺族向けの家族葬のマナー

家族葬では、参列者だけでなく、遺族も葬儀のマナーに迷いがち。

ここでは、家族葬をするにあたって知っておきたい遺族向けのマナーを紹介します。

参列者を選ぶ判断基準

先述したとおり、家族葬では参列者をどこまで呼ぶか、明確な決まりはありません。実際に、お声がけする範囲がわからず、判断に悩む遺族の方は多いです。

よくあるのは、2親等以内に限定して30名以下に参列者をおさえる家族葬。ただ故人が最後に会いたいと思うであろう人であれば、血縁関係のない方も呼んで問題ありません。

家族葬の参列者を選定するときは、後々トラブルにならないよう配慮するのが重要。参列の案内をしない方にも納得していただけるよう、家族葬を選んだ理由をきちんと伝えましょう。また、呼ぶか迷う方がいるのであれば、参列していただいた方が無難です。

訃報

家族葬の訃報は、家族葬を執り行った旨を添えて、葬儀のあとに送るのがベター。事前に訃報をお知らせしてしまうと、家族葬だと伝えていても葬儀にかけつける方がいらっしゃるかもしれません。

事前に訃報をお知らせするなら、家族葬を行うため、参列や香典は不要だと明記しておきましょう。参列・香典辞退の旨を明確にしておけば、相手側は参加するかどうか迷いませんし、遺族側は予定外の参列者を避けられます。

訃報を後に聞いた人から弔問したいという連絡がきたら、できるだけ気持ちに応えるようにしてください。「来月にしてほしい」「仏壇がまだないので四十九日を過ぎた後に来てほしい」など、具体的な弔問の日程を伝えるのがベター。また、もし香典やお供えをもらったら、きちんと香典返しや返礼品を用意しましょう。

家族葬の参列者のスムーズな決め方

家族葬だからといって、家族や近親者しか参列してはいけないわけではありません。遺族がお願いすれば、親しかった友人や知人も参列可能です。

家族葬の参列者は、どのような家族葬を行うかによって絞られてきます。家族葬の参列者をスムーズに決める方法を紹介するので、家族葬を検討しているご遺族の方はぜひ参考にしてください。

また葬儀の日程は、家族の予定の合う日を最優先しましょう。声がけした方全員に参列してもらいたくても、日程が合うとは限りません。やむを得ず家族葬に参列できなかった人に対しては、葬儀後、無事終了したことを伝えてください。

葬儀の規模から決める

まず、葬儀の規模をどのくらいにするかによって会葬者の人数が決まります。故人との時間を大切にしたいのなら、数名程度の葬儀でも問題ありません。

また、家族葬を行うホールを最初に決める方法も。家族葬専用のホールは、故人をゆっくり偲べる工夫があったり、アットホームな雰囲気だったりと、それぞれ特徴があります。気に入ったホールの広さに合わせて参列者を決定するのもよいでしょう。

故人の意思を優先して決める

故人が生前会いたがっていた人を招くのもひとつの方法。故人とあまり関係のない親戚を呼ぶより、学生時代の友人や職場関係者に来てほしいと考える遺族もいます。故人と仲の良かった友人や知人は、葬儀に参列してお別れがしたいと思うはず。そういった思いを汲み、葬儀に招けばきっと喜ぶでしょう。

また故人と親密な関係性の人は、葬儀に呼ばなくても、葬儀後に訃報と家族葬を行った旨を伝えてください。

今後の関係性を考慮して決める

葬儀は親戚が一同に集まる機会です。参列してほしくない理由を伝えられないなら、参列をお願いするのが無難でしょう。家族葬は近年増えている葬儀形式のため、年配の親類は「どうして参列させてもらえないのか」と思うかもしれません。今後の付き合いも考えて、慎重に決めた方が安心です。

また、後から家族葬を知った人が弔問する時に困らないよう、参列をお願いしなかった理由を説明できるようにしておきましょう。

家族葬の参列に関するよくある質問

家族葬の訃報が届いたが、参列すべき?

故人の遺族から参列のお願いがない限り、家族葬には参加しないのが原則です。葬儀の案内に「参列辞退・不要」の旨が記載されているのであれば、参列は控えましょう。

ただ参列辞退の記載がなく、葬儀会場や日程が明記されているのであれば、参列しても問題ない可能性もあります。念のため遺族に参列してよいか確認すると、確実に判断できます。

家族葬の参列者の範囲はどこまで?

家族葬の参列者には、明確な定義がありません。故人の遺志や遺族の意向によって、参列者をどこまで呼ぶかは変わってきます。

2022年に鎌倉新書が実施した「第5回お葬式に関する全国調査」によると、家族葬の平均参列人数は23人。実際には2親等以内の参列者のみで執り行う家族葬が多いようです。

家族葬の案内に「香典辞退」と記載されていたが、持参すべき?

香典辞退の案内があったら、遺族の意向を尊重して香典を渡さないのがマナーです。一方で、「香典辞退」の明記がなく迷う場合は、念のため香典を持参し、当日遺族の意向を確認してから渡すかどうか判断するとよいでしょう。

家族葬で香典を渡すときのマナーは?

家族葬で香典を渡したいなら、まずは遺族の意向を伺ってください。了承が得られたら、弔問の日時を決めて自宅を訪問するか、遠方の場合は現金書留で郵送しましょう。

家族葬に参列するときの服装は?

家族葬に参列するときは、一般葬と同様に、準喪服もしくは略喪服を着用します。男女ともに光沢のない黒い素材を選び、男性はスーツ、女性はワンピースやアンサンブルを着ましょう。